![]() 30万都市春日井市 現代

<春日井郷土史研究会研究紀要第7号 「ふるさと春日井の歴史草稿」(市民向け春日井の歴史通史)>

30万都市春日井市 現代

<春日井郷土史研究会研究紀要第7号 「ふるさと春日井の歴史草稿」(市民向け春日井の歴史通史)>

富中 昭智

(4) 30万都市・春日井市

高度経済成長は、昭和46年(1971)のニクソン・ショック(米ドルの兌換一時停止)と、昭和48年(1973)と昭和54年(1979)の2度のオイルショックで終焉した。以後は安定成長期に移行し、低成長の時代を迎え、政府は税収上足から赤字国債を発行するようになった。そして、昭和60年(1985)のプラザ合意(G5による過度なドル高の是正)により日本はバブル経済に突入し、昭和から平成に移ったその年に冷戦が終結。そして、平成3年(1991)にバブル経済が崩壊し、長い停滞の時代に入った。

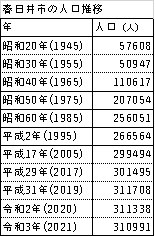

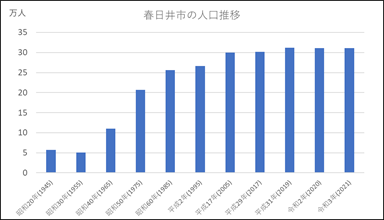

春日井市は、高度経済成長期に区画整理が本格化し、人口が急増期を迎え、昭和44年(1969)に15万人、昭和49年(1974)に20万人、昭和57年(1982)に25万人と順調に増えた。平成17年(2005)には30万人を突破し、平成31年にはピークを迎え、その後は少しずつではあるが減少に転じている。(下の人口推移は春日井市役所のHPのもので、各年1月1日の統計である。)

![]()

昭和40年代から50年代の人口の急増に対応するために、春日井市では多くの施設等が新築・開業した。主なものを次に挙げておく。

・昭和41年 市民会館 潮見坂平和公園

・昭和43年 高蔵寺ニュータウン入居開始

・昭和49年 消防署本部 梅が坪へ

・昭和51年 市民プール

・昭和52年 春日井まつり開始

春日井紊涼まつり開始

・昭和55年 総合福祉センター

尾張東部聖苑(火葬場)

・昭和57年 少年自然の家

・昭和58年 東部市民センター

・昭和61年 総合体育館

・昭和63年 都市緑化椊物園

・平成元年 落合公園

![]() しかし、平成に入った頃を境に、今度は市役所をはじめとして、旧施設を建て直したりする動きが出てきた。さらに、人権や社会福祉、環境や災害対策など、新しい時代の要請に応じた施設・設備を整備する動きも出てきた。これは、ないもの、足りないものをどんどん作っていた時代から、古い物を見直す時代に入ったということができるかもしれない。高蔵寺ニュータウンについては再生に向けてさまざまな試みがなされるようになったことも加えておきたい。

しかし、平成に入った頃を境に、今度は市役所をはじめとして、旧施設を建て直したりする動きが出てきた。さらに、人権や社会福祉、環境や災害対策など、新しい時代の要請に応じた施設・設備を整備する動きも出てきた。これは、ないもの、足りないものをどんどん作っていた時代から、古い物を見直す時代に入ったということができるかもしれない。高蔵寺ニュータウンについては再生に向けてさまざまな試みがなされるようになったことも加えておきたい。

・平成2年 新市役所

・平成3年 レディヤンかすがい

クリーンセンター

・平成5年 サンフロッグ春日井

・平成7年 福祉の里レインボープラザ

・平成9年 内津川放水路完成

・平成10年 新市民病院

・平成11年 文化フォーラム春日井

・平成15年 サン・アビリティーズ春日井(福祉文化体育館)

・平成25年 落合公園体育館

・平成26年 総合保健医療センター 東部調理場

・令和3年 スポーレ春日井(陸上競技場:朝宮公園)

これらの他に、 産業、鉄道、道路、教育等については、次のようになっている。

<産業関係>

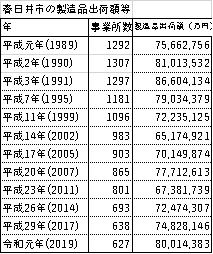

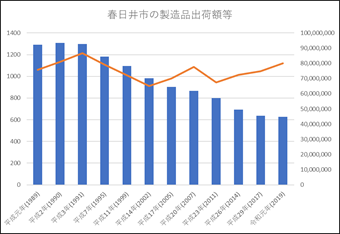

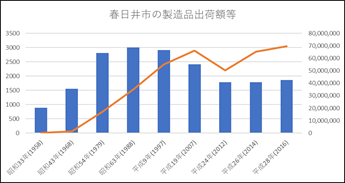

戦後、春日井市は企業の誘致にも積極的に取り組み、工業では、王子製紙、パナソニックエコシステムズ、愛知電気、マスプロ電工などの各工場がある。また、ダイコク電機、竹屋、キクチメガネ、あみやき亭などの本社もある。さらに、神屋工業団地などの開発に力を入れており、トヨタホーム、キーコーヒーなどの工場や事業所を盛んに誘致してきている。しかし、データで見る限り、春日井市の事業数は、平成2年をピークに徐々に減っているが、出荷額は平成14年を底に徐々に増加している。

伝統工業としては、名古屋桐箪笥の出雲屋家具製作所が前並にあり、昭和56年に伝統工芸品に指定されている。また、からくり人形萬屋仁兵衛工房があり、文化フォーラム1階フロアにある小野道風のからくり人形はここの制作である。

![]()

春日井には、いわゆる商店街がいくつも形成されていた。代表的なものは、勝川商店街、鳥居松商店街、高蔵寺商店街、坂下商店街などである。これらの商店街は、江戸時代から明治の前半にかけて重要な街道筋に形成されたが、中央線ができると今度は駅前を中心に発達した。しかし、クルマの発達によって大きな駐車場を備えた郊外型の大規模店が国道などの主要道路沿いに出店されるようになると、旧商店街は全国的な傾向と違わず、住民の足が遠のいていった。現在は、どの商店街も再生をかけて様々な取り組みおこなっているところである。

他方、商業施設としては、イオン春日井店、清水屋本店、アピタ高蔵寺店と、ナフコやヤマナカなどのスーパーが展開されている。しかし、これらの店舗も少しずつ姿を変えている。イオンはかつて春日井サティと言った。清水屋は店舗が現在のヤマダ電機の位置から国道19号沿いに移転している。他の大規模商業施設としては、かつてLIVINがあり、オープン当初はSEIBUといった。しかし、このLIVINも現在は立て直され、新しい商業施設に生まれ変わろうとしている。

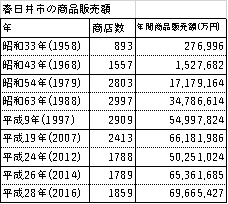

春日井市HPで公開されているデータによると、昭和33年から平成26年まで売上高がほぼ順調に伸びているのに対し、商店数については昭和33年に893店だったのが、昭和50年代後半~平成初頭に約3,000店でピークを形成している。そして、商店数が減り始める平成10年代に従業員数は2万人達している。そして、販売額は平成24年を底にしてその後は徐々に増えている。これは、店舗の淘汰と大規模化を表していると考えられる。

![]()

![]()

![]()

<鉄道関係>

春日井市による勝川駅周辺総合整備事業の一環として、平成21年(2009)11月23日にJR勝川駅の高架化を完了し、平成23年(2011)には、駅舎の橋上化、自由通路と駅前広場などが、30万人都市春日井市の玄関として整備された。

東海交通事業の勝川駅は、いわゆる城北線の起点駅として平成3年開業した。将来は、JR勝川駅との統合が計画されている。城北線は、かつて国鉄瀬戸線として予定されていた路線の一部にあたる。稲沢を起点として岡多線(現在の愛知環状環状鉄道に引き継がれた)と接合して岡崎までの貨物輸送を目的とした計画があったのである。ちなみに、文化財課が保有している「四つ建て民家」に取り付けられていた、以前の説明看板にあった「国鉄瀬戸線」はこの路線である。

JR神領駅の周辺は、区画整理で宅地開発が進んだため、南口しかなかった駅舎を橋上化し、南北自由通路を設置し、平成20年(2008)3月20日から使用開始した。

JR春日井駅についても、現在、バリアフリー化のためにエレベータなどが完備された駅舎にするために工事が行われている。これまで車イスの方が名古屋方面に行くときは、一旦高蔵寺駅や神領駅まで行かなければならなかったわけだが、これで上便が解消されることになる。平成28年(2016)10月30日から橋上駅舎と自由通路が使用開始となっている。

春日井市には、他に名鉄小牧線があり、春日井には味美駅、春日井駅、牛山駅、間内駅がある。この小牧線は、名古屋方面はかつて上飯田駅までしか通じていなかったのだが、平成15年(2003)3月27日に地下鉄上飯田線が開通することによって、地下鉄名城線平安通駅まで連絡し上便が解消されることになった。

<道路関係>

国道19号は、昭和59年(1984)に内津口まで開通、平成6年(1994)には内津トンネルが完成し、多治見市まで全線開通している。それまでの国道19号は県道内津勝川線となった。

昭和59年の開通記念行事では森家夫婦三代による渡り初めが行われたことと西尾小学校の児童が参加して道路にイラストを描いたこととが、開校100周年を記念して発行された「さいお」(西尾小学校発行)に紹介されている。

これに先立つ昭和43年(1968)年に、東名高速道路の岡崎IC*小牧IC間が開通し、春日井ICが開設された。当時、一部開通の国道19号のバイパス線に設置されていたことになる。

他方、昭和47年(1972)には、中央自動車道の多治見IC * 小牧JCTが開通し、東名高速道路と接続した。ちなみに、小牧東ICが開設したのは昭和54年(1979)年のことである。

さらに、名古屋市の第2の環状道路として名古屋環状2号線(専用部・一般部)が、昭和48年(1973)から建設が開始された。東名阪自動車道の清洲東IC*勝川IC間の開通に伴い、専用部へ入る勝川ICが平成3年(1991)に供用開始となり、平成5年(1993)には名古屋IC*勝川IC間が開通して東名高速道路と接続した。平成23年(2011)には、一般国道302号JR中央本線関連区間の一般国道部の開通により、全線開通となった。

<教育機関等>

特筆すべきは、藤山台地区の小学校統合が挙げられる。26年度末をもって藤山台東小学校が、27年度末をもって西藤山台小学校が閉校し、藤山台小学校に統合され、28年4月から新藤山台小学校が開校した。

現在、大学は中部大学が1校。高校は春日井高校、春日井西高校、春日井東高校、高蔵寺高校、春日井南高校、春日井商業高校、春日井工業高校、中部大学春日丘高校の8校と春日井高等特別支援学校がある。中学校は15校、小学校は37校、幼稚園私立のみ23園、保育園公立私立合わせて45園。他にも、児童自立支援施設県立愛知学園(尾東小中学校)、愛知県警察学校、そして、愛知県心身障害者コロニーのなかに特別支援関係の学校や看護専門学校などがある。

これからの春日井

春日井市は第六次春日井市総合計画で基本構想(2018~2037年)と基本計画(2018~2027年)を挙げ、春日井市がめざす将来像やその実現のための施策の方向性を定めた。都市の将来像を「暮らしやすさと幸せをつなぐまち かすがい」とし、基本計画では次の4つを基本目標としている。

目標1 安全・安心なまち

目標2 子どもの笑顔があふれるまち

目標3 思いやりと生きがいが育つまち

目標4 活力とやすらぎのあるまち

そして、「令和3年度春日井市市政方針」によれば、<「今、そして未来へ豊かな

社会を引き継ぐために、10年、20年、さらにその先を見据え>たまちづくりに取り

組むとし、伊藤太市長のもと次の3つを市政運営の重点的な視点と定めている。

1.「子育て世代に選ばれるまちづくり」

2.「新しい生活様式に対応した行政サービスの推進」

3.「にぎわいの創出と経済の活性化」

春日井市がより住みやすく暮らしやすいまちになっていくことを願ってやまないのは誰もが思うことだろう。

さて、国政はグローバリゼーションの影響を受け、激動の時代を迎えている。この愛知県も、大村愛知県知事が「中京都構想」を提唱しており、河村名古屋市長が賛同しているという動きがある。これは、大阪都構想や新潟州構想の動きと連動したものである。そして他方、東京、大阪、そしてこの名古屋をリニアで結ぶ大経済圏構想が着々と進みつつある。

それこそ、10年後、20年後の春日井市はどのような変貌を遂げているだろうか。みなさんと一緒に見守っていきたいものである。