牛山町間内駅の東にある浅井長政公の像を追って

『春日井郷土史』第7号

富 中 昭 智

1 はじめに

名鉄小牧線の車両に乗ると、車窓から間内(まない)駅のすぐ東に立派な武将の像を見ることができる。よく見ると大袖が印象的な戦国期の甲冑を身に着けており、この地域にゆかりがあるであろう武将と思われた。

ここ間内は、春日井市の北西の端にある牛山区のなかでも小牧市との境目になる。すぐ北には「上発」と書いて「うたず」と読む地名があることから、小牧長久手の戦いに関係する武将かと思ったが、実際は全く違っていた。この武将は、「浅井長政」公だったのだ。

浅井長政と言えば、北近江(滋賀県)の武将であり、義理の兄である織田信長に敗れて自害、浅井氏は滅亡したことになっている。いったい、なぜ、この地に浅井長政公の像があるのだろうか。そこで、今回は次のことを追究することにした。

![]()

なお、浅井の表記については「浅井」と「淺井」があり、読みも「あさい」と「あざい」があるが、ここではすべて「浅井」と「あさい」に統一する。

2 浅井長政公の像と石碑

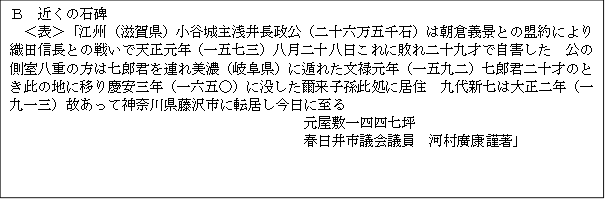

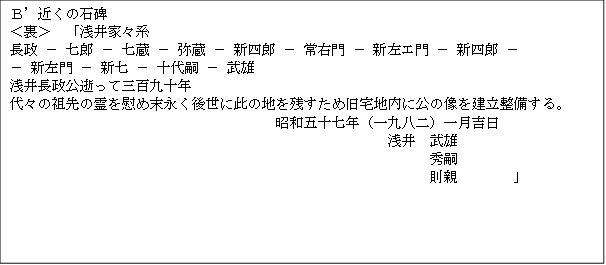

現地を訪れてよく見ると、浅井長政公の像と石碑が2つあることがわかる。まずは、これらに何が書かれているのか確認する。

」

このA「浅井長政公の像」は比較的新しく、昭和56年(1981年)12月に建立されている。建立したのは浅井武雄・秀嗣・則親という方たちということがわかる。そして、近くのBとB’の「石碑」はこの像が建立されてから間もない昭和57年(1982年)1月に設置されたこと、C「石碑」 は上明ということが確認できる。そして、これらの像と石碑から、次のことが確認できる。

①浅井長政公の側室である八重とその子ども七郎がこの地に逃れてきた。

②小谷城が落城した時に、まずは美濃に逃れた。

③その後、文禄元年(1592年)にこの地に移ってきた。

④ ③のとき七郎は20才だった。

⑤七郎は慶安三年(1650年)に没した。

⑥以後、子孫はこの地に住み着いた。

⑦九代の新七は大正2年(1913年)に神奈川県藤沢市に転居した。

⑧建立した一人武雄氏は直系の子孫である。

⑨これらが建立されている土地は、浅井家の邸宅の跡地だったところである。

⑩そこに存在していたという屋敷の広さは1447坪(約4775㎡)。

3 課題の再整理

浅井長政公の像と石碑には大変興味深いことが書かれている。しかし、あまりに情報が断片的にすぎる。そこで、改めて追究するべき課題を整理する。

❶浅井長政には八重という側室、および七郎という子がいたのか。

❷七郎の生まれは1572年(元亀3年)であるという。浅井家で何があった時期か。

❸なぜ、まず美濃に逃れたのか。それは美濃のどこなのか。

❹なぜ、後に牛山の間内に来たのか。なぜ1592年(文禄元年)であったのか。

❺ここに示されている家系以外に子孫はいないのか。

まず、4章~5章で❶❷❸について論じる。次に、7章~10章にかけて❺❹の調査結果の報告と考察を述べる。最後に、11章で❺に関しての文献を紹介する。12章では現在進行中の調査に関する経過を記している。

4 小谷城の戦い

まずは手がかりになる有名な小谷城落城について整理してみたい。下の記述は、『朝日日本歴史人物事典』(1994年11月朝日新聞社)からの抜粋である。

「<天正元(1574)年、織田信長軍は>8月には小谷城に出兵,まずは救援に駆けつけた朝倉氏を越前に追撃してこれを滅ぼし,ただちに兵を近江に返した。孤立無援となった小谷城で,長政は父に続いて自害し,首は京都で獄門に懸けられた。墓は徳勝寺(長浜市)にある。妻お市と3人の娘は助け出され,お市の方はのち柴田勝家と再婚,長女茶々は秀吉の側室淀君となり,次女初,3女小督<江>はそれぞれ,京極高次,徳川秀忠の妻となっている。」【< >は富中】

妻は信長の妹お市の方であり、子どもは3人の娘がいた。小谷城が落城するとき、お市の方、長女茶々、次女初、三女小督(江)が助け出されたことになっている。

しかし、『信長公記』に次のような記述がある。

「浅井備前<長政>が十歳の嫡男御座候を、尋ね出し、関ケ原と云う所に張付けに懸けさせられ、年来の御無念を散ぜられ訖んぬ(終わった)。爰にて、江北浅井氏が跡一職後退に、羽柴筑前守秀吉へ、御朱印を以て下され、忝き<かたじけなき>面目の至なり。」(巻六阿閉謀反の事八月廿七日)【< >は富中】

つまり、浅井長政公には長男がいたのであり、関ヶ原で磔にされたとある。これが浅井万福丸である。生母は上明。そして、浅井長政の次女初が義理の息子、京極忠高に弟を頼むと書いてある書状が残っており、この弟が次男浅井万寿丸(万菊丸)とされている(HP『京都画報告』「お市の方を訪ねて 〜 万福丸・万寿丸」)。やはり生母は上明。万寿丸は「仏門に入り正芸と号し、近江国坂田郡長沢村の副田寺の住職となった」という(『浅井長政のすべて』 新人物往来社、「それからのお市と娘たち」北川央)。これら二男三女については、江戸時代後期の随筆『翁草』(神沢杜口著)が根拠のようだ。

5 八重の方と七郎

さて、浅井七郎、そして浅井八重は記録にあるのだろうか(❶❷)。石碑の記録によれば、七郎は小谷城が陥落した時(1574年)はわずかに2歳の幼児だった。このとき万福丸10歳、茶々おそらく5歳、初4歳、小督(江)と万寿丸はおそらく1歳ほどの赤子である。すなわち、七郎は初と小督・万寿丸の間の子ということになる。

お市の方は浅井長政の継室であり、長政はその前に六角義賢の家臣平井定武の娘(名前は上明)を正室(婚約までという説もある)とした。後に離縁しているが、明治期に書かれた『浅井氏家譜大成』(浅井国幹)では、この平井定武の娘が万福丸の母としている。そして、さらに興味深いことには万寿丸は別の側室の子とされている。つまり、長政にはお市の方の他にも側室がいた可能性を示していることになるのだ。

念のため、浅井七郎について調べてみた。すると浅井井規(あさい いのり)という人物がいることがわかった。浅井家の庶流で家臣。通称を七郎といった。小谷城の戦いで秀吉に寝返るが、信長に赦されず処刑されている。明らかに別人である。

八重についても調べてみた。すると、家臣浅井治政の正室が八重とあるとわかった。しかし、浅井治政自身が越前の宝円寺に隠れていたところを前田利家に保護され、大文字屋の養子となって新十郎を名乗ったとのこと。八重は、前田利家の側室の寿福院の妹であり、子どもは女子だったという。これも別人のようだ。

ただ、Wikipediaではあるが興味深い情報が1つある。浅井惟安という家臣は、浅井長政の父、浅井久政の介錯を務めた後、自害したという。しかし、言い伝えでは、その子孫は美濃国に落ち延びたというのだ。八重と七郎はこれら子孫と一緒に美濃国に落ち延びたか、八重と七郎はこの浅井惟安の子孫という可能性がある。

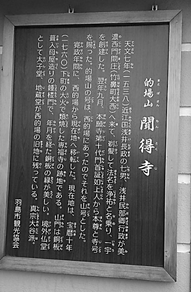

そして、岐阜県大垣市にある「聞得寺」の創建者は、浅井長政の七男、浅井民部卿行正としている(羽島市観光協会)。創建年が明らかに間違っているのが残念だが、近くには浅井姓を名乗る家が多いということもわかっている。小谷城陥落の後、浅井一族の何某かが美濃(岐阜県)方面に落ち延びてきたことを示唆している❸。

浅井家は、三代にわたって当主以外の男子は、名字が浅井そのままで浅井家の家臣となっていることと、他の家臣についてもその素性がよくわかっていない者がいるのが実情だ。また、浅井家も家臣も戦国時代特有の政略婚等などで、その関係は複雑だった。そして、小谷城の陥落後は、家臣たちも討ち死にや自害だけでなく、処刑された者、助命された者、散り散りになりながらも落ち延びていった者など、その処遇は多岐にわたっており大混乱だったことがわかる。信長が長政親子の髑髏を盃にしたという逸話はあまりにも有名であり、万福丸の磔は子どもということを考えるとかなり残酷だったことがわかる。しかも、信長や秀吉の追跡が執拗だったこともあり、それらの者たちの行方は特に秘匿されたことが想像される。たとえ落ち延びた者がいても、よほどのことがない限り歴史の表舞台に出てくることはできなかったことだろう。

浅井進氏への聞き取りとフィールドワーク

縁あって、令和元年(2019年)12月5日に、浅井七郎の傍系の子孫という浅井進氏からの聞き取りをする機会を得た❺。

浅井進氏によると、この長政公像のモデルが浅井進氏ということだった。そして、浅井進氏のお宅から西の名鉄間内駅一帯が浅井七郎の邸宅の土地だったそうだ。そして、一族の宗門人別改帳(檀家台帳)などの古文書も長政像を建てた頃までは確かに近くの麟慶寺にあったのであり、長政像のそばの石碑の内容はその古文書をもとにして書いたという。しかし、それら古文書が現在行方上明になってしまっているとのことが残念であるということだった。ただ、一族の墓と位牌は今もその麟慶寺にあるということだったので、それらも拝見することとした。

麟慶寺に行くと、浅井進氏の比較的近い祖先の墓の他に、古い石塔が1つあった。その石塔の正面には「淺井氏 歴世 諸精霊」と刻まれている。浅井進氏によれば、これが浅井七郎君の直系の家の墓石ということだった。そして、浅井進氏の家の位牌を拝見したところ「扇」の紋がついていた。浅井長政の肖像は「三つ盛亀甲」紋、父久政の肖像は「違い扇」紋、祖父浅井亮政の木造は「井桁」紋が描かれている。つまり、浅井長政の家も定まった紋を使用していたわけではないようだ。また、浅井進氏の家も傍系であることから、直系の家とは家紋を変えていても自然だろう。

![]()

8 麟慶寺の開山

麟慶寺を浅井進氏と訪問した時、住職の黒瀬洪宗氏が快く応対してくださった。麟慶寺は、現在、臨済宗妙心寺派の寺院で、慶長元年(1596年)に少林山新徳寺(上田楽)の正雲和尚によって開山したという。本尊は木造大日如来座像であり、この大日如来像は11世紀、平安時代のものということで県指定文化財となっている。つまり麟慶寺として開山する前にも寺としての歴史があり、創建時は三台寺と呼ばれ真言密教の寺だったという。現在の位置から少し南に行ったところの大日塚という所にあったとのことだった。

ここで留意したいのが、1596年という時代である。八重君と七郎君が牛山に来て、4年後である。本能寺の変が天正10年(1582年)、小牧長久手の戦いが天正12年(1584年)、尾張は織田信雄の直轄地となるも信雄の除封のために豊臣秀次の所領、福島正則の所領と目まぐるしく変化した時代だった。八重と七郎が人知れず移住するには適した時代だったのではないだろうか。

そして、臨済宗妙心寺派は、大名や武家に好まれた禅宗である。寺の改宗はそれほど珍しいことではないにしても、真言宗から臨済宗、しかも妙心寺派への改宗は何かきっかけがあったのではないかと思われるのだ。そして、その寺の名前が麟慶寺。「麟」は、中国神話に出てくる伝説の瑞獣である麒麟(きりん)のことであり、「慶」は祝い事などめでたいことを表す。この牛山に何かおめでたいことがあったのではないか。それが八重と七郎が牛山に来たことだったのかもしれない。

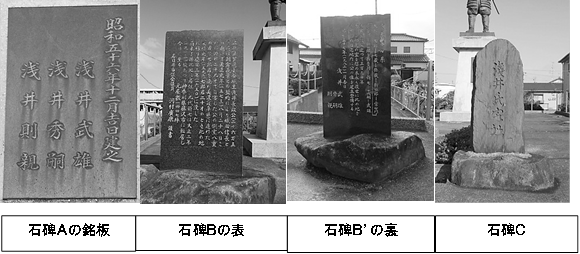

9 江戸時代の村絵地図

2人が牛山村の間内に来たのが江戸時代よりも少し前というのであれば、浅井家の屋敷が江戸時代の牛山村の村絵地図に載っているのではないかと考えた。村絵地図は天保12年のものが残っている。そこで、地図の間内のあたりを見てみる(〇の辺り)。しかし、「浅井」の文字はない。ただ、何もないわけではなく、屋敷跡と思われる所に家屋がいくつも描きこまれている。考えられるのは2つだ。①浅井家の屋敷はなかった あるいは、②浅井家の屋敷はあったのに隠した ということだ。

①だとすると、この地に現在住んでいる浅井姓の人たちが入ってきたのは少なくとも天保年間よりも後ということになり、伝説はこれ以降の後世のに創作になる。

②だとすると、江戸時代にも素性を隠す必要があったということになり、地図に浅井の文字がなくても無理はないということになる。そうなると、広大な屋敷を隠す工作をしたのだろうと推測できる。それがたくさん書かれている家屋ということになるだろうし、そうであるならば、地図をつくった村が村民をあげて協力したことを示していることになるのではないだろうか。

もし、②であれば、❹についての答えが見え隠れしているように思う。つまり、八重と七郎にとって匿ってもらえるだけの確証があった土地だったのではないかということだ。八重と七郎もそうでなければわざわざ危険をおかして美濃から来るとは考えにくい。少なくとも、牛山村が八重、あるいは浅井家にとって何かつながりのある土地だった、あるいは、村の方に八重と七郎を受け入れると何かのメリットがあった、と考えられるわけだ。残念ながら、村絵地図からは浅井家があったという確かな情報を得ることはできなかった。しかし、それを否定することにもならない。むしろ、地図の描き方から可能性を示しているとも言えるように思う。

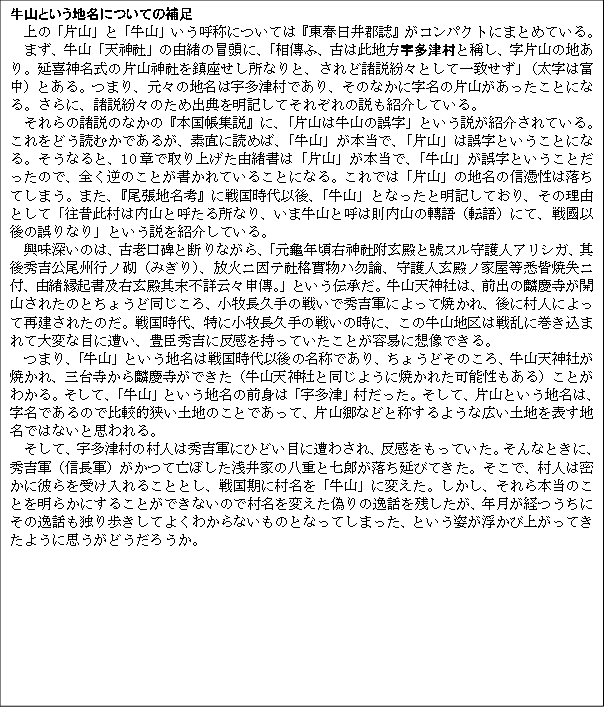

10 牛山村という地名

もう一つここで考察しておきたいことがある。それは、「牛山」という地名だ。これについては、明治3年3月に牛山村の庄屋から神祇官に提出された天神社の由緒書に、天正年間のときに元々は「片山」だったのだが墨をこぼし「牛山」に見え、以降「牛山」となったという逸話が書かれているとある(『郷土に生きる 春日井の地名50話』伊藤浩)。実際、それ以降この土地は、「片山」になったり「牛山」になったりと綱引き状態となって、現在は「牛山」となっている。

地名というのは「音」が重視され、漢字は変わっても音はそのままか、近いものとして伝わることが多い。ということは、「カタヤマ」から「ウシヤマ」に代わるということは、本来は考えにくいということになる。しかも、墨をこぼしたということが理由であれば、すぐに訂正されたはずだ。地名はそれほど軽いものではない。この逸話は伊藤浩氏も「信ぴょう性は疑わしい」と評している。

そうなると、もう1つの説である「内山」(ウチヤマ)は「音」という視点から有望だ。しかも、西側(小牧側)の外山(トヤマ)の対語にもなっている。間内も外山と内山の間にあることからついたという説が『春日井市地区誌編3』に紹介されている。しかし、そうなると、何に対して「内」なのかが上明だ。そして、かつて「内山」と呼ばれた記録や名残が全くないのも上自然である。「外山」については、「尾州路春日部郡砥山郷」(太字は富中)が由来(「尾州薬師寺化縁并序」)とすれば、「外山」に対する「内山」という説は後付けの可能性が高い。

であるならば、「牛山」という地名が固定したと考えられる戦国時代頃に、村人が「牛山」という地名に変えたいと望んだ何かの理由があった、と見ることもできる。もしそうであるなら、音の「ウシヤマ」がポイントとなってくるはずだ。

さて、この「ウシヤマ」と言えば百人一首の有名な句がある。

|

「憂し」山である。この「憂し」は「つらい」とか「うとましい」などの意味だ。作者の喜撰法師は六歌仙の一人。宇治などという俗世間を離れたところで住んでいるので、世の中をうとましいと思って隠棲しているというような意味になる。つまり、八重と七郎からすれば正に「隠棲」している場所ということになる。そして、宇治山を「憂し」山と表現したのとは逆に、「憂し」山を牛山としたと考えられるのだ。それは「隠れ里」という隠語にもなる。

さらに、この「牛山」という地名が、八重と七郎が移り住んできたであろう戦国時代の頃に、それ以前の地名から変えられたのではないかというのは大変興味深いことだ。

さらに、この「牛山」という地名が、八重と七郎が移り住んできたであろう戦国時代の頃に、それ以前の地名から変えられたのではないかというのは大変興味深いことだ。

11 牛山村以外の子孫の伝承

浅井長政の子孫については、他に昭和18年に発行された『春日井史』(太田盛一編 昭和18年)にも記されている❺。第二十章人物誌 第一節 村治関係者 の中の「浅井喜兵衛」のなかに、「四ツ家浅井喜左衛門の養子」とあり、この浅井家について

|

と書かれていることを加えておきたい。

大変簡単な記述であるので、このことからあれこれと詮索することは難しいが、春日井村の四ツ家にも浅井家の末裔を名乗る家があったということである。そして、この浅井家は清洲から四ツ家に移ってきたのであり、それが寛永というと江戸時代初期ということになる。であるならば、四ツ家村のゆかりとなった四軒には入っていないものの、四ツ家村の開村の頃ということになり、村の開拓に大きくかかわった家ということになろう。さらに、牛山の八重と七郎が移ってきた時代と近いことになり、何某かの関係がある可能性もある。

12 浅井則親氏に連絡をとってみた

石碑に書かれていた直系の子孫である浅井則親氏に手紙を書いて送ってみた。突然の手紙であり、特殊詐欺が横行している世の中であるので、警戒されるのはもっともなことである。返事をいただくことは難しいと思うが、しばらくは根気強く待ってみようと思う。返事があれば、改めて紹介したいと思う。

13 おわりに

春日井市の牛山地区(間内)になぜ浅井長政像があるのかということに興味を覚え、私なりに追究を試みた。ここに登場する八重と七郎については、檀家台帳など根拠となる正式な記録が今はなく、いわゆる落人伝説の類かもしれない。しかし、小谷城陥落が大混乱だったこと、浅井長政の一族の記録そのものがはっきりしていないことを考えると、この伝説については今のうちに記録しておく必要があると思った。取り上げた牛山村の浅井家や四ツ家村の浅井家についての真偽は今後の研究にお任せすることとして、今はこういった伝説が春日井市の牛山地区に伝わっているということを広く市民の方に知っていただくことが大切ではないかと思う。この像を建てた浅井家の子孫の方たちや地域の方たちも、きっと同じ思いだったというのは石碑にもあるとおりである。

最後に、聞き取り調査とフィールドワークに協力したいただいた浅井進氏と黒瀬洪宗氏、そして、梶田高由氏に感謝申し上げたい。

令和2年(2020年)9月6日

<参考文献等>

『朝日日本歴史人物事典』朝日新聞社 1994年

『戦国史料叢書2 信長公記』人物往来社 昭和40年

「お市の方を訪ねて~万福丸・万寿丸~」HP『京都画法報告』

「それからのお市と娘たち」北川央『浅井長政のすべて』新人物往来社 2008年

『金牛山麟慶寺』公式HP

『春日井市史地区誌編3』春日井市 昭和61年

『郷土に生きる 春日井の地名50話』伊藤浩(私本)平成19年

「外山」HP『地名の由来』株式会社葵エンジニアリング

『東春日井郡誌』東春日井郡役所編 大正12年

『春日井史』春日井市 太田盛一編 昭和18年

「我が町牛山町」Hiro’s Homepage 長谷川碩

Wikipedia各該当項目