南下原・八田川堤防上の「鑿井竣成碑」を追って

~ 「本事業ハ本懸最初ノモノ」 とは? ~

「春日井郷土史 第9号(春日井郷土史研究会研究紀要)」

富 中 昭 智

1 はじめに

下の石碑の写真を見ていただきたい。これは、三ツ又公園から八田川に沿って上流(南下原)に少し歩いた、堤防上にある石碑である。大きな石碑であり、使ってある石材も立派であることから、重大事を記念したものと察した。私はこれを6年ほど前に見つけていた。そのとき、鷹来工廠についての小論に取りかかっており、その引込線のルートを踏査していたときだったと記憶している。碑文の「鑿井」という言葉と「本事業ハ本懸最初ノモノ」という一節に興味を覚え、引込線について何か手がかりやヒントになるかもしれないと思い、石碑の文面を写真に撮り、読んでみることにしたのだった。

表面は変色や汚れがあったため、確かな文字の形を確かめるために、この石碑の前に何回か通うことになった。しかも、碑文自体に旧字や古い言い回しが使ってあったため、その意味することを把握するのに時間がかかった。そして、全文の意味するところがつかめたところ、大変興味深いことが書かれていることがわかった。そこで、今回の小論では、次のことを追究することとした。

【 鑿井竣成碑 】

-------------------------------------------------------------------------------

・この碑文には何が書かれているか?

・表題の「鑿井」とは何で、どのようなものだったのか?

-------------------------------------------------------------------------------

2 「鑿井竣成碑」の碑文と注釈

まずは碑文を見ていただこう。枠のなかが碑文である。できるだけ原文に近くなるようにしたが、どうしても活字で表せない漢字については〇とし、後ろの( )のなかに説明を書いておいた。

そして、枠の下に私の註釈をつけておいた。

---------------------------------------------------------------------------

鑿井竣成碑

本地區ハ入鹿用水路ノ最下流ニシテ用水引入ニ困難加

フルニ多額ノ經費ヲ要セリ依テ之カ打開策ハ大字民夛

年ノ要望タリ昭和八年七月關係有志者三十一名連署シ

テ之力芟除方ヲ入鹿組合ニ陳情ソノ結果耕地整理組合

ヲ設立シ鑿井工事執行ニ決ス 昭和九年十月建立ノ認

可ヲ得日本鑿泉會社ニ工費六千圓ヲ以テ請負セシメ畫

夜〇(兼の旧字)行昭和十年二月四日滾々トシテ用水噴出其工法

ハ地表下三百五十尺迄八吋以下二百六十尺ハ六吋ノ鐵

管沈下次イテ水路工事ヲ一千百四十圓ニテ施工ス之カ

關係反別二十二町六反余歩總經費一萬三千五百余圓ヲ

要セリ本事業ハ本懸最初ノモノニシテ當大字ニ棜ケル

空前ノ偉業ナリ故ニ聊カ略記シテ後日ニ資セントス

昭和十二年四月建之 南下原耕地整理組合

---------------------------------------------------------------------------

【 註釈 】

大字 →村 ここは南下原村のこと

夛年 →多年

芟除 →さんじょ 取り除くこと

鑿井 →さくせい 井戸を掘ること

畫夜〇(兼の旧字)行 →昼夜兼行

滾々トシテ→こんこんとして 水がわきでて盛んに流れるさま

反別 →面積

聊カ →いささか ほんの少しのこと

3 碑文からわかること

2の註釈で概ね理解していただけると思うが、ここに整理しておく。

(1) 「鑿井竣成碑」は「さくせいしゅんせいひ」と読む。「鑿井」(さくせい)の意味は上記のとおり「石油や地下水などの採取・探査のために井戸を掘ること。ボーリング」(大辞泉)とある。この場合は、農業用の灌漑用水の水源とするために井戸を掘ったということ。

(2) この石碑は昭和12年4月に南下原耕地整理組合が建之した。

(3) 南下原地区は入鹿用水の最下流に位置し、用水を引き入れるのが困難なうえ、多額の費用を必要とした。

(4) これを解決するのが地区の住民の長年の願いだった。

(5) 昭和8年7月、関係者31名が署名し、入鹿組合に陳情した。

(6) その結果、耕地整理組合を設立することとなり、井戸を掘ることとした。

(7) 昭和9年11月に許可が出たので、日本鑿泉會社に工費6,000円で契約した。

(8) 昼夜の区別なく工事をした結果、昭和10年2月4日にこんこんと水が湧き出た。

(9) その工法は地表から350尺まで8寸の、そして、それよりも下の260尺は6寸の鉄管を沈下。

(10)次いで1,140円で用水工事を行った。

(11)面積にして22町6反余歩、総計13,500円余を要した。

(12)この事業は愛知県で最初のものである。

(13)そして、当村において空前の偉業であった。

(14)よって、ほんの少しではあるが後の人々の役に立つようにここに記しておく。

4 課題の再整理

碑文の文面から大変多くの情報を得ることができ、「鑿井」について概ね理解できた。そこで、『春日井市史』

など春日井の郷土史関係の書籍を確認してみたが見当たらない。特筆すべきは、「本事業ハ本懸最初ノモノニシテ」(この事業は愛知県で最初のもの)という部分である。これほど興味深いものが、これまで郷土史関係の書籍等に取り上げられた形跡がないのが上思議である。

碑文のある南下原は春日井市民病院の南側に位置し、青々とした田圃が広がっている。ただ、これについては、現在は愛知用水の恩恵を受けているのだろう。ここがかつては碑文にあるように水に困っていた地域だったということにも驚いた。そこで、課題を再整理してみることとした。

-------------------------------------------------------------------------------

①南下原という村はどのような村で、水をどのように工面していたのか?

②「鑿井」の井戸はどのようなものだったのか?

③碑文にある「鑿井」の井戸はどこにあったのか?

-------------------------------------------------------------------------------

5 南下原村の水利権はどうなっていたのか?

春日井市史編集委員会が昭和60年に発行した『春日井市史 地区誌編2』[1]の下原の項に、南下原村のことが書かれている。大変興味深いので、少し長いがそのまま引用してみる。

---------------------------------------------------------------------------------------------------

沿革

北は下原、大手池新田、南は下原新田に接する東西約1.4キロメートル、南北約1.1キロメートルの村落。近世においては独立村として認められていなかったため、『寛文村々覚書』や『尾張徇行記』には下原村の項に記されている。寛文五年(1665)の「下原村雨池水わけ之事」には、村名とともに庄屋、組頭、頭百姓名が記されており、行政的には下原村の枝郷ではあったが、実質的には村の機能をもっていたことがうかがわれる。下原村の大池、大草川を利用した新田村で四〇五石の村高があったことが知られている。

明治以降の行政区画の変遷は表1-3に記したとおりであり、明治二十二年、三十九年の町村令併合時にそれぞれ下原村、篠木村に編入され、現在は春日井市南下原町、東野町西などとなっている。明治七年の戸数は九二戸を数えたが、昭和三十五年には若干減少し八三戸となった。しかし、その後激増し昭和五十五年には三二五戸、一,二五四人になっている。

大池と水利

大池の築造年はわからない。上池のふちに二子山という小高い丘があるが、以前は池の樋門に使うために松を椊えてあった。松を使用すると、七〇年ぐらいは樋がもつといわれ、村人たちが順次、松を椊えていたが、戦争中に切られてしまった。

上池の水は、下原と南下原の水田で利用された。昼間の水は、下原村で利用し、夜間の水は南下原で利用することになっていた。南下原では、夜警があり、大池から水田まで要所ごとに立った。また大雨が降ると、大池の上流側に湿田ができてしまうので、大草の人々が何回でも、大池への取り入れ口のせきどめを切ろうとしたことがあったという。反対に雨が全く降らない時には、雨ごいが大池で行われた。「天もやし」といい、下原、南下原、東野から麦からを各戸数束ずつ持ちより、それを積みあげて火をつけ、雨の降ることを祈った。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

南下原村は、実質的には村の機能を備えてはいたものの、下原村の枝郷(新田)であり、独立村と認められていなかった。水源は大池の上池と大草川(八田川と思われる)とあるが、昼の水を使うことはできず夜間の水を利用したとあり、夜警を実施していたというのも興味深い。夜警は南下原村の取水状況を監視するため(取りすぎないように)であろうから、水利権はあるものの立場の弱さから潤沢には水を使えなかったのだろう。そして、碑文にあるように、入鹿用水の末端でもあるので、こちらも思うように水を使うことができなかったのであれば、大変苦労していたのだろうと察する。これで、①が解決した。

6 「日本鑿泉會社」とは

では、そういった状況を打ち破るべく、工事を依頼した「日本鑿泉會社」とはどのような企業なのであろうか。ネットで検索したところ、現在の「株式会社 日さく」[2]という会社であることがわかった。1912年(明治45年)創業で、当時の本社は東京市麹町とある。1913年(大正2年)に、<日本において最初に本格的な深井戸掘削に成功。「東京府下落合村(現・東京都新宿区下落合)において、アメリカ製のロータリー式鑿井機で深さ160メートルの深井戸を掘削」>という、井戸を専門に掘削する企業だった。特に地下水を供給する事業が得意で、全国各地で地下水開発を行っている。近年は海外にも事業展開しているようだ。

東京・下落合 大正2年

「株式会社 日さく」HPより

7 「株式会社 日さく」からの回答

2022年(令和4年)10月9日にメールを送ったところ、10月11日に丁寧な電話をいただいた。細かな書類等は残っていないが、昭和9年に竣工した、該当すると思われる工事の資料がある、というものだった。しかも、面会して見せていただけるという。そして、10月17日には西日本支社の石嶋慎一氏とお会いすることができた。

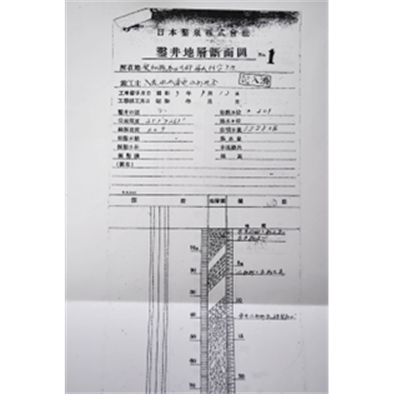

見せていただいたのは、「鑿井地層断面図」(工事着手 昭和9年9月13日)というA4用紙3枚にもなる井戸の断面図だった。そこにはこう記述がある。

所在地は「愛知県春日井郡篠木村字下原」

施工主は「入鹿用水普通水利組合」

完成深度は352+261尺

→613尺であるので(約186m<富中が計算>)

掘削深度 609尺

自然水位 +201(単位は上明)

自噴水量 12,280石

→約2,215㎥<富中が計算>

「株式会社 日さく」に保管されていた「鑿井地層断面図」

住所は「下原」とあるが、5章にもあったように南下原は下原の枝郷であることから、南下原のことと見てよさそうである。 着手日付の昭和9年9月13日については、碑文に「昭和九年十 月建立ノ認可ヲ得」とあり、少し早いが認可を見込んでのことと推測される。これも合致すると見ていいだろう。施工主については、碑文には「南下原耕地整理組合」とあるが、「入鹿組合」に陳情して設立したものであることから、「入鹿用水普通水利組合」の下部組織と考えられる。そして、肝心なところであるが、完成深度が「地表下三百五十尺迄八吋以下二百六十尺ハ六吋ノ鐵管沈下」(地表下350尺までは8寸の、それ以下の260尺は6寸の鉄管を沈下)とぴったり一致する。よって、この「鑿井地層断面図」は、南下原の「鑿井竣成碑」にある井戸で間違いない

だろう。これで②が解決した。

さて、残り③の課題である、「鑿井」の位置については困難が予想された。なぜなら、第7章でお世話になった石嶋氏はこの地域にも詳しく、他に新しい井戸がこの地域で何本か掘られていることと、その位置を教えてくださったのだ。しかし、この石碑の「鑿井」については残念ながら上明という。

一口に南下原と言っても、その範囲はかなり広い。下原村との境や南下原村の高い位置にこの「鑿井」があったとしたら、松原中学校から市民病院の南あたりになると思われる。しかし、何回も地図を見たり、当地を歩いてみたりしたのだが、いくら探しても見当たらない。あきらめかけていたとこに、農政課からメールが入ってきた。

実は、「日さく」と並行して春日井市の農政課にも問い合わせのメールを送っておいたのだ。それが11月9日だった。結論から書くと、残念ながら農政課と文化財課には、この石碑に関する資料はないとのことだった。

しかし、農政課の方から、地元の方に問い合わせをしてくださったとのことで、次のようにあった。

------------------------------------------------------------------------

地元の方にこの石碑のことについて、聞いてみたところ、

かつては南下原町6-6-1辺りに取水施設があったそうで、

南下原土地改良事業を実施する際に支障となるため、

現場近くに移設し、竣工の際に現場所で整備したとのことです。

------------------------------------------------------------------------

メールを受け取ったときに、「取水施設」を「現場近くに移設し」とあるので、それがどういうものかよくわからないが、「鑿井」ではなく、水を田圃に取り入れている取水口のようなものと理解した。そのため、その取水口のようなものを探して、しばらくは南下原町界隈を練り歩いたものだった。もちろん、この南下原町6-6-1の辺りにも何回も出かけて行った。しかし、それらしい痕跡には気がつかなかった。

そんなとき、このメールを読み返して、はたと気がついた。「竣工の際に現場所で整備した」とある。「現場所」とは、メールの文脈からして、現在の石碑の位置としか読めない。

そこで農政課に、以前のメールの内容について細かく確認するために、再度メールで問い合わせてみた。すると、7月6日に、下のような情報の提供と共に、農業委員の荻原茂弘氏を紹介してくださった。

------------------------------------------------------------------------

その井戸の所在地が南下原町6-6-1辺りにあったそうです。石碑は、昭和39年から土地改良事業を実施した際に、支障となったので、現在の位置のやや上流に移設しました。土地改良事業の完了時に現在場所に移転しています。また、この地域の灌漑用水は、土地改良事業の施工に伴い、愛知用水及び八田川となり、現在ではパイプラインにて配水を行っています。井戸について、農政課では上明です。

------------------------------------------------------------------------

メールによると、移設したのは「石碑」であり、井戸については上明であること、現在の下原地区の取水は愛知用水と八田川(前出の大草川で間違いなさそうだ)ということがわかった。

9 井戸の位置が判明

早速、荻原氏に連絡を取り事情を話したところ、聞き取り調査を快く引き受けてくださった。

日時は2023年7月8日。場所は荻原氏宅。内容は以下の通り。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

・荻原氏は昭和20年生まれで、子どものころに井戸を見ている。井戸の位置は、目の前の更地

になっているところ。(右写真参照)・直径30cmぐらいのコンクリートの口から水が噴き出て

いた。井戸のそばに、現在、八田川の堤防の上にある石碑があった。

・土地改良は昭和39年からで、それまで井戸はあった。その頃、役目を終えて埋められた。噴出

していた水は子どものころは勢いがよかった。終わりごろに少し弱くなっていたように記憶している。

・入鹿用水が、今の市民病院と日通の間の用水がまっすぐ巡見橋のたもとに向かって流れてきて

おり、八田川に流れ込んでいた(流れ込むところは今もトンネルになって、存在している)。

当時は八田川へ流れ込むところのほとりに澱粉工場があった。

・用水は幅2mぐらいで、川底はコンクリートか石だったが、堤防は土だったと記憶している。今

の道の歩道との間仕切りをまたいだぐらいの位置だった。井戸の水は、この入鹿用水に流れ込

み、そこから各田圃に取水されていた。

・入鹿用水は道の西側(写真でいうと左側)の田圃に給水。東側の田圃は大池と八田川の水を給水

していた。つまり、入鹿用水の水を補充するために井戸を掘った。荻原家が所有していた田圃

も道の西側にあり、取水していた。

・今は愛知用水の水を一旦大池に入れ、そこからパイプラインで南下原の方へ引っ張ってきてい

る。大池の水利権については今も複雑な話がある。

------------------------------------------------------------------------------------------------

荻原氏は、終始穏やかな口調で、丁寧に教えてくださった。聞き取りの内容はどれも貴重な情報ばかりだが、

やはり、井戸の位置が確定できたことは大きい。井戸は役目を終えて、埋められたとのこと。どおりでいくら

探しても見つからないはずだ。

これで、①②③の疑問が解決した。最後に、石碑の位置と「鑿井」の井戸の位置をグーグルマップで示しておく。

荻野氏の立っているすぐ前あたりに井戸があったと言う。

巡見橋の少し北で、道路の先は春日井市民病院。

10 おわりに

今回の小論では、たまたま見つけた石碑「鑿井竣成碑」を追跡してみた。冒頭の写真のように大変立派な石碑であり、碑文に県下初とあるにもかかわらず、『春日井市史』等では扱われていないことがわかって俄然興味が湧いたのを覚えている。

ただ、当初はいくら探しても井戸の位置がわからず、碑文の紹介だけでも価値があるだろうと思い、論文作成の準備に取りかかったのだった。ところが、工事を請け負った企業に記録が残っていたことがわかり、その提供を受けることがかなったこと、春日井市農政課から丁寧に対応していただいたこと、さらに、地域の方から井戸の位置を教えていただくことができたことなどの、数々の幸運に恵まれ、このような論文を執筆することができた。ここに、「株式会社日さく」の石嶋慎一氏、春日井市農政課の職員方、南下原町の荻原茂弘氏に感謝申し上げたい。

2023年(令和5年)7月26日

< 参考 >

[1]『春日井市史 地区誌編2』昭和60年 春日井市史編集委員会

[2] 「株式会社 日さく」

〒330-0854

埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目199番地3

事業内容を見ると、現在も鑿井工事を中心に、井戸のメンテナンス、地下水関連設備工事など

地下水に関する工事が得意なようである。さらに、地下水を開発する事業で、SDGsの観点から

海外プロジェクトも展開している。