田楽の酢屋 笹田傳左衛門を追って

~ 宮内庁御用達となったマルカン酢 ~

『春日井郷土史』第7号

富 中 昭 智

1 はじめに

下の写真を見ていただきたい。これは、かつて宮内庁御用達だったマルカン酢を復刻した商品だ。宮内庁御用達は厳しい審査があり、質の良さを証明していることになる。製造はマルカン酢株式会社(本社 神戸)という企業だ。御用達の許可が下りたのは明治41年(1908年)[1]だった。このマルカン酢式会社の公式HPで沿革を見ると、上思議なことに春日井の文字が見える。愛知と言えば半田のミツカンが有名な土地柄であり、ましてや神戸の企業が春日井とどんな関わりをもっていたというのだろうか?

そこで、今回は次のようなテーマを設定した。資料は特に断りがない場合は、マルカン酢株式会社とミツカンの公式HP[2][3]を参考にしているのでご承知おき願いたい。

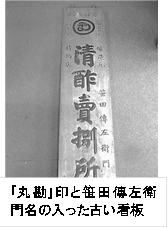

2 商標「丸勘」の知名度は抜群

明治41年に先立つ明治17年10月1日に、明治政府は商標条例を施行した。商標登録所が新設され、所長に高橋是清が就任している。『高橋是清自伝』には、明治18年1月に商標条例附則追加案を作成したものを参事院の会議にかけることになり、そこに明治天皇が出席して高橋是清が商標について次のように説明したというエピソードが紹介されている。

<酢の商標で「丸勘」とか、醤油の商標で「亀甲万」とか

いうものは、…(略)…その商標によって直ちに醸造元

を想像するように、一種専用のものとなっている

…(略)…>[4]

つまり、マルカン酢は商標の説明に取り上げられるほど、明治初頭にはすでに抜群の知名度を誇るほどのブランドだったことがわかる。それならば、マルカン酢の商標はすんなりと認められただろうし、宮内庁御用達になったのもうなずける。

3 「丸勘」の商標戦争?

しかし、ここでミツカン(株式会社Mizkan Holdings)の公式HPを見ると、

<1884年(明治17年)商標条例が施行され、商標を自社専用に

するには登録が必要になった。それまで中野家(現在の中埜

家)が使用していたマルカンマーク(「丸勘」印)は、他の

酢屋も使用していた。四代又左衛門(またざえもん)は当然

商標登録を願い出たが、名古屋の酢屋に先を越されてしまう。>

【( )富中】

と書いてあるのだ。つまり、「丸勘」の商標はミツカンこそがふさわしかったのだが、登録申請が遅れたためにかなわなかった、と言っているのだ??? ここに出ている名古屋の酢屋というのは、この後で紹介するがマルカン酢のことだったのだ。

マルカン酢とミツカンの間に一体何があったのか?

「丸勘」の商標は、江戸時代文化年間ともなるとマルカン酢だけが使用していたのではなく、ミツカン(当時は酢屋勘次郎)をはじめ名古屋の近隣の酢屋が尾張酢という地域ブランドとして使用していた。マルカン酢もそのころは名古屋にあった。なかでも力を伸ばしていたのがミツカンだったというわけだ。ミツカンは江戸の寿司ブームの需要を見込んで粕酢を製造し、海運力を生かして大量に江戸に送り込んでいた。そのため、ミツカンも有力な業者であったことは間違いない。酢を製造する業者としてかなりの自信もあったはずだ。

しかし、「先をこされてしまう」という表現の仕方は何とも腑に落ちない。「丸勘」というマーク(印)はすでにあったのであるし、手を加える必要はなかったはずだ。申請に手間がかかることは考えにくい。

推測だが、マルカン酢の本家がどうするか見守っていたのではないか?と思うのである。なにせ、ミツカンの創業は1804年で、マルカン酢は1649年。明らかにマルカン酢の方が古い。しかも、「丸勘」印そのものもマルカン酢の酢屋勘三郎の「勘」を○で囲んだものを商品に書いていたのをルーツとする。HPによっては、ミツカンの酢屋勘次郎の「勘」としているものも目にするが、それは歴史的に無理がある。それらのことは名古屋近隣の業者であれば皆知っていたはずだ。そこを、ミツカンがマルカン酢を差し置いて「丸勘」印を商標として使うのはさすがにはばかられたのではないか。そこで、マルカン酢が「丸勘」印を商標として申請すればあきらめるし、申請しなければミツカンが使わせてもらう、という立ち位置でいたが、結局はマルカン酢が「丸勘」を申請していたのでそのタイムラグが、「先をこされてしまう」という表現になっているのではないか。

ただ、どんな理由や経緯があったにせよ、結果として「丸勘」の商標はマルカン酢に認められ、ミツカンは新しい商標(現在のミツカン印)をつくり出すことになる。

4 マルカン酢はM&Aで大きくなった

これほどのマルカン酢という業者の成長も、実は一筋縄ではいかなかったことがわかっている。そもそもマルカン酢の本家は、酢の大量生産に成功した日本最古の食酢メーカーとして創業した。慶安2年(1649)のことだ。創業者は岡田半左衛門泰政の孫、泰次。泰政は織田信長の家臣だったという。二代目は彼の長男で岡田勘三郎泰久といい、「丸勘」のマークを使い始め、「酢屋」と呼ばれるようになる。しかし、岡田家は次第に衰退し始めてしまう。

そこでこの酢屋岡田家を救ったのが、酢屋笹田家(三代目傳左衛門)だった。笹田家は名古屋の袋町(現在の廣井町)にあった、やはり有力な酢の醸造メーカーだった。文化13年(1816)笹田家が岡田家を吸収合併し、名跡の「勘三郎」の名も引き継いだ。それはすなわち、ここからマルカン酢としては「笹田傳左衛門」が経営者となり名を引き継ぐが、「勘三郎」という業者名のブランドもそのまま使ったということだ。その後、笹田家が運営する酢屋勘三郎(マルカン酢)は順調に発展していく。ちなみに、現在のマルカン酢の会長まで笹田傳左衛門(本名は隆)を引き継いできている。ただし、社長はゼンショーから招いた勝木慶二郎となった。

明治になり、上述のように「丸勘」のマークを商標として認められ、宮内庁御用達にもなる。そして、明治26年(1893年)に現在の兵庫県神戸市に本社工場を設立し、名古屋から移転している。社名を「マルカン酢」にしたのは昭和36年(1961年)。現在は、海外にも事業を展開しつつある。

5 笹田傳左衛門とは?

さて、マルカン酢に貢献してきた笹田傳左衛門とは何者なのだろうか? マルカン酢の公式HPの沿革を見てみる。

延宝3年(1675) 長子の勘三郎泰久(酢屋勘三郎)が、名古屋伏見町に

![]() 移り、商標を とする。

移り、商標を とする。

寛保3年(1743) 三代目勘三郎の次男 傳左衛門が岡田家より

春日井の笹田家へ養子入り(初代 傳左衛門)

文化13年(1816) 名古屋袋町で清酢醸造を営んでいた笹田家は岡田家を合併、

三代目笹田傳左衛門を経営の長とする

わかりにくいので、情報を補って整理してみる。初代傳左衛門は、岡田家三代目泰満の次男だった。長男は四代目岡田勘三郎として岡田家を継いでいたので、傳左衛門は何らかの理由で養子入りしたのだった。そこが、母の出里である春日井郡多楽村(現在の田楽村)の笹田清六家だった。

傳左衛門は、田楽村でも酢屋を開業している。『名古屋市史』には次のように紹介されている。

「酢は袋町笹屋傳左衛門の醸造せるもの古くより名あり、

初め春日井郡楽田村において製酢業を営みしが、その

頃より、丸勘印の清酢は全国に声価を博し…」[5]

「笹屋」は笹田の誤り。「その頃」とは、傳左衛門

が後に名古屋の袋町に進出した頃で、享保の頃のこと

だろう。楽田村について、入谷哲夫氏が「田楽村の誤

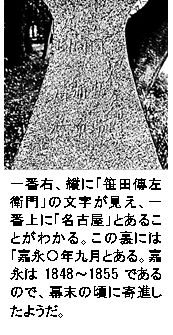

・春日井郡に楽田村はなく、田楽村の伊多波刀神社常

夜灯、新徳寺文書に笹田傳左衛門の寄進名がある」[6]

と指摘していることから、楽田村とは誤りであり、田楽村で間違いないだろう。

では、食酢を醸造していた場所はどこなのだろうか?

笹田家は新徳寺前としている。新徳寺は伊多波刀神社の北東200mほどのところである。ただ、入谷氏は別の記事で林昌院の西に「酢傳屋敷」があったという古老からの伝承[7]も紹介している。林昌院は、伊多波刀神社の西300mほどのところである。いずれにしてもこの界隈だったことはまちがいなさそうである。

|

6 おわりに

現在の日本で最も規模の大きい食酢メーカーは愛知のミツカンである。このミツカンよりも古く、格式をもった業者であり、商標を争った(と思われる)業者がマルカン酢だったこと、そのマルカン酢に春日井が大きく関わっていることがわかった。

この笹田傳左衛門については、田楽村で食酢の醸造に携わったのが短かったからか、それとも名古屋への進出が早かったからか、『春日井市史』には全く出てこない。これだけの歴史があるのであるから、春日井、そして、田楽との縁はもっと知られてもよいと思う。

令和3年11月6日

< 参考資料 >

[1]「御用達」 Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E7%94%A8%E9%81%94

[2] マルカン酢株式会社 https://www.marukan.com/

[3] mizkan https://www.mizkan.co.jp/index.html

[4]『高橋是清自伝(上)』高橋是清著 上塚司編 中公文庫 p188

[5]『名古屋市史 商業篇』名古屋市 1954年3月

[6]「おわりのはじまり物語 第43話」入谷哲夫『JAふれあい2012年10月号』

[7]「春日井の人物41続マルカン酢・笹田傳左衛門(2)」入谷哲夫『商工会議所ニュース』

春日井商工会議所