六軒屋の「天王間公園」に鎮座する祠を追って

― 「天王間」の「間」からわかってきた意外な事実 ―

「春日井郷土史 第9号」(春日井郷土史研究会研究紀要)

富 中 昭 智

1 はじめに

下の写真は春日井市のほぼ中央に位置する六軒屋町1丁目にある公園のなかの祠である。神社の社殿のような大きさはないが、よく見る小さな祠でもない。屋根から上の部分は銅葺きで、筐体は真っ白に塗られている。土台の石垣もしっかりしており、立派な祠と言って差し支えないだろう。

天王間公園の立派な祠

まずは、この祠が公園にあるというのが興味深い。ただ、この公園には灯篭が3つといくつかの石仏、そして山神の小さな石祠がある。宗教的(霊的)な意味合いをもった土地であることは間違いなさそうである。公園の名は「天王間」と書き、「てんのうま」と読む。「天王」とは天王社のことと思われる。ところが、この「間」の意味がよくわからない。この「天王間」という名は近所にない。この公園は地域の秋祭りで一祭場となる。どんど焼きや秋葉山もここで行われてきた記憶がある。この地域にとってはなじみのある祠 のはずだ。しかし、この「天王間」という公園名や祠の謂れについて近所の人たちに聞いてみてもよく知らないという返事ばかりで、とうとう長い間、疑問をそのままにして過ごしてしまった。

そんな折、六軒屋育ちの友人に、たまたま近所の歴史について尋ねたところ、調査が進展し始めた。そこで、まずは以下の点についての追究を始め、途中で新たに出てきた疑問についても取り上げていきたい。

-----------------------------------------------------------------------------------

① 天王間公園の社は本当に天王社か?

② なぜ公園にあるのか?

③ 天王間の「間」は何を指すのか?

-----------------------------------------------------------------------------------

2 祠と燈籠、区画整理の石碑を調べる

改めて祠を見てみる。一見すると木造のように見えるが、鉄筋コンクリート造である。表面を明るい白い塗料で塗ってあって、全体に瀟洒な雰囲気を醸し出している。祠の周りは鉄柵で囲われているものの、向拝側は人が通って入れるように空けてある。誰でも参拝できるように配慮してあるのだろう。

屋根は切妻造・平入で、内削ぎの千木と、棟の上に鰹木が5本あしらわれている。妻面(表側)の屋根は上から下へ曲線を描いており、流造(ながれづくり)が美しい。その千木と鰹木、そして、屋根は銅板が葺いてあり、豪華さを演出している。向拝の柱は角柱2本。高床式と相まって神社の建築様式が再現されている。これは、全国で最も多い神社本殿形式である。

ただし、鳥居はない。公園であることを勘案しての配置のようだ。祠と反対側には石燈籠が3基立っている。公園南口に石燈籠があるところを見ると、こちらが参道の入り口で、祠までを参道と見立てているのだろう。石燈籠も鉄の柵で囲まれていて、こちらは近寄れないようにしてある。公園という立地を考えると、危険防止のためにやむを得ない措置なのだろう。それら石燈籠に刻まれている文字を見てみると、右側奥の1基には「秋葉山常夜燈」とある。秋葉山が勧請されているのだろう。手前の左右1対と思われる石燈籠には「献燈」とある。しかし、他の文字は風化が激しく読めない。

これだけでは何を祀っているのかよくわからない。祠を開けて、何が祀られているか確認したいところであるが、上用意に開けられない。手がかりは、やはり、「天王間」という公園名と秋祭りの際に立てられる、大きく「津島神社」と書かれた旗だろう。この段階でまだ確証ではないが、ほぼ「天王社」と見て間違いないだろう。

次に、区画整理の石碑を見てみる。表に「土地区画整理徇工碑 建設大臣 西村英一」とある。裏面は、六軒屋土地画整理組合による事業であり、組合の設立が昭和41年12月26日、組合の解散が昭和48年3月とある。この地区と事業の概略は書いてあるものの、期待した天王社や天王間公園については全く触れられていない。

さて、この祠は、区画整理と関係があるのだろうか。疑問はつのるばかりである。

3 小冊子 『六軒屋』 を見つけ、天王間が地名であることを確認

私が六軒屋に越してきたのは中学2年(昭和51年)の夏だった。惜しくも区画整理はその3年前に終了している。よって、私は区画整理をする前の六軒屋を知らない。しかし、私の同級生や私よりも年配の方なら覚えていると予想した。そこで、私は、仕事の合間に、機会があるたびに同い年ぐらいの方や年上の方に聞いてみた。しかし、知っているという人にはなかなかお会いできなかったということを覚えている。私もまだ若く、どんな人に聞いたらいいのかわからなかったことが原因だったようだ。

それから随分たって、春日井の郷土史に興味を抱き始めたとき、春日井市図書館で『六軒屋』(六友会)[1]という小冊子に出会っていた。六友会というのは六軒屋町内連合会のなかの組織であり、そのなかの郷土史研究部会という部会が編集したのがこの小冊子だった。私は、そのなかに「天王社」の項目があることを見つけていた。そこには下のようにある。少し長いが抜粋する。

「 天王社

・祭神 建速須佐之男命

津島神社の分神(農耕の神)

住吉は農耕の神様と云うことで各家々や部落の辻などに祀ってい

た様で、その始めは氏神様よりも古いかもしれないとも云われてい

る。ふつう「オテンノウ」又は「オテンノウサマ」と呼ばれ地内に

氏神がないところから、最も身近な存在で子供達の遊び場所として

又その行事も、盆の「ちょうちんやま」秋祭り后の「おこもり」な

ど一際印象深く懐かしい想い出となって人々に親しまれていた。

地内には東嶋(字天王間五七)と西嶋(字東丸田三七のちに字天

王間一九に移設)にそれぞれ一社づつ(ママ)あり、その間の地区

を小字名「天王間」と呼んでいた。

(中略) 西嶋天王は巡見

街道改修時(昭和二十四年)道路の西側より東側に移築した。昭和

三十四年の伊勢湾台風で共に倒壊、再建している。

昭和四十六年区画整理の結果統合され、公民館敷地西側に仮に合

祀されていたが、昭和四十九年十月天王間公園の一角に立派な社殿

が建立され遷座された。」

ここには実に貴重な歴史が記録されている。整理してみる。

①天王間の天王は、やはり天王社だった

②天王社は2つ(東嶋・西嶋)あった

③「天王間」は地名(小字名)であり、2つの天王社の「間」にあった土地だったことが由来

④西嶋の天王社は巡見街道の西側から東側へ移築された 巡見街道の改修のため

⑤伊勢湾台風で2つとも倒壊、そして、それぞれ再建

⑥区画整理の際(昭和46年)に統合した 場所は公民館敷地西側

⑦昭和49年に天王間公園に遷座

当時の私はこれで問題は解決したと感じていた。なぜなら、私が冒頭に挙げた課題①②③は、この①③⑥⑦が該当したからだ。いや、それ以上に、②④⑤という得難い情報も入手でき、大変満足したことを覚えている。

4 牛山地区の天王橋の論文がきっかけになり、位置の特定へ

ところが、そんな私の視野を変えてくれる出来事があった。2022年(令和4年)に、私は「牛山町の新田地区にある天王橋を追って」[2]という論文を春日井郷土史研究会の研究紀要8号に上梓した。実は、この論文を書くとき、私は今回の天王間公園のことが常に頭にあった。なぜなら、同じ天王社を扱ったということもあるが、この論文では、存在するはずの天王社が実際にはなく、稲荷社になっていたことをつきとめたからだ。フィールドワークの重要さを実感したときだった。

天王間公園の天王社は2つあったことがわかっていて、番地もわかっている。ふつうならこれでお終いなのだが、私には、

----------------------------------------------------------------------------

④ では、

統合される前の2つの天王社があった場所は、今のどこか?

---------------------------------------------------------------------------

という疑問がふつふつと湧いてきたのだ。当然のことながら、このとき「天王間」という字名はもちろん、「東丸田」(丸田小学校の名前の由来)という字名も区画整理で消滅していた。そのため、示された3つの番地が、一体今のどこなのかわからないことに気がついたのだった。

そこで、区画整理前の地図が入手できればわかるのではないかと考えて、軽い気持ちで探すことにした。しかし、六軒屋の江戸期の村絵地図にはどこにも載っていなかった。1/25000の地形図も見たがわからなかった。これではきっと、ここだという明確な書き込みがされていなければ、地図に載っていても気がつかないだろうということに思い至った。

よく考えてみれば、西嶋の天王社についてヒントは今の巡見街道だが、その街道筋のどこだったかは全くわからない。東嶋に至っては見当もつかない。そんなどこにあるかがわからないのに、それを地図から見つけるというのは、無理なことだと気がついたのだ。

そんな状態に陥り諦めかけていたとき、長縄栄一君という六軒屋育ちの友人と会った。彼は随分前から知り合いだったのだが、そのときたまたま私の知っている六軒屋町の昔の様子を話しながら天王間公園や祠について尋ねてみた。残念ながら彼自身はよく知らないらしく、私から聞いて『六軒屋』の小冊子を読んだとのことだった。ただ、彼は、私に天王間公園の祠について知っていそうな方を紹介してくれたのだ。私はその方たちを手繰っていき、3人の方にたどりつくことができた。それが、梶田幹彦氏と亀井導夫氏、そして、妹尾恭宏氏だった。

5 統合前の天王社の位置が判明

亀井氏が梶田氏と妹尾氏に声をかけてくださり、2024年6月17日の早朝に、フィールドワークが実現した。西嶋の天王社がかつて巡見街道沿いになったことと、亀井氏と梶田氏は丸田小学校の児童のために見守り活動に参加していることから、丸田小学校を起点に開始。

天王社が移転を繰り返していてわかりにくいため、下のように整理してみた。

ア.西嶋の天王社 最初の位置 巡見街道の西側にあった

イ.西嶋の天王社 巡見街道の改修で道路の東側に移転

ウ.西嶋・東嶋の天王社 区画整理のため統合 公民館敷地西側

エ.天王間公園に遷座

オ.東嶋の天王社 最初の位置

まず、イ.移転後の西嶋の天王社の位置を確認する。梶田氏の記憶を頼りに探すわけだが、この時、梶田氏が、区画整理時に作成した道路地図と記念誌『竣工記念 六軒屋』(六軒屋取区画整理組合)[3]を用意してくれていた。地図の方は区画整理前の道路がオレンジ色で色づけされており、さらに区画整理後の道路を赤い線で描き込んだ大変わかりやすい地図となっていた。記念誌には航空写真が数枚掲載されていて、街の様子が見て取れる。私たちはこれらを見ながら、位置を確認して歩くことにした。これら地図と航空写真が大変役に立った。

丸田小学校の東門を敷地沿い(巡見街道沿い)に南下。すると、すぐに横断歩道と手押し信号がある。そこを東(写真左)に渡った角地、今は農機具などを置く個人の倉庫が建っている辺り(旧字天王間)が西嶋の天王社だったという。そして、その道路をはさんで向かいの西側(写真右:丸田小学校の敷地にかかったところ)が、ア.最初の位置(旧字東丸田)ということになる。地図と航空写真で確認すると、区画整理前と整理後の道路は少しずれているだけで大きな違いはなく、天王社の位置を特定できた。

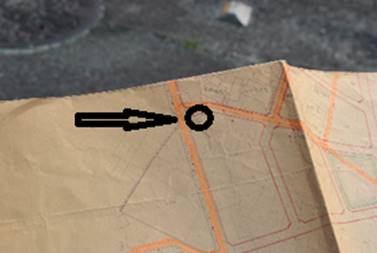

西嶋の天王社の位置

地図上部に見える矢印の先の〇の位置に、移転した天王社があった。道路はほぼ同じ。

移転後の天王社の位置

横断歩道左にある農機具などの倉庫のあたりに天王社があった。北から南向きに見ている。

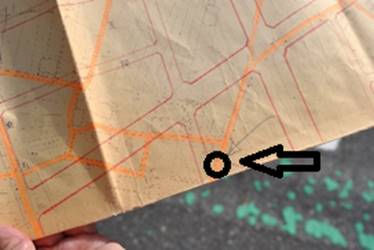

区画整理前の航空写真でも、矢印の先の〇の位置に、移転後の西嶋の天王社が確認できる。写真の上が北。

中央の道路が巡見街道。横断歩道右の丸田小学校の敷地附近に最初の西嶋の天王社があったことになる。

そこから西へ移動し、エ.天王間公園の祠(天王社)を見る。ここで、東野の八幡社(六軒屋の産土神)との関係を確認した。この辺りの人たちは、八幡社が遠いのでここでふだんの参拝を行っていたことと、秋祭りの一祭場(六軒屋西のテントが張られる)ではあるが、神輿が集まってくるのは単なる休憩場所としてであって秋祭りそのものとは特別に関係があるわけではないということも確認できた。特に、江戸時代の天王社は仏教施設であり、神社ではないため、さもありなんというところだろう。詳しくは拙著「牛山町の新田地区にある天王橋を追って」(前掲)をご覧いただきたい。それから、六軒屋のなかで早くから整備された新しい住宅地や区画整理について話題となった。

そして、さらに南下。柏原線を渡り、長安寺の方に向かう。目的地は、オ.東嶋の天王社があった位置だ。長安寺の手前のところで足を止め、位置を確認する。地図と航空写真を見ると、区画整理前の道路とは大きく変えられたことがわかる。東嶋の天王社は旧道沿いだったことから、今は、柏原線の方から長安寺に向かって、道路の左側の住宅になっているところとなる。これは私1人では突き止めることは無理だっただろう。3人の方に感謝。

東嶋の天王社

地図下部の矢印の先にある〇の位置に、東嶋の天王社があった。道路が大きく異なる

左側の住宅のあたりに東嶋の天王社があった。

写真中央の奥に長安寺本堂の屋根が見える。

ウ.統合した天王社(公民館敷地西側)については、現在も公民館があり、位置はかわっていないため、今回は割愛した。

![]() ここで、上記のア.イ.ウ.エ.オ.の位置を、下のグーグルマップにマッピングしておく。

ここで、上記のア.イ.ウ.エ.オ.の位置を、下のグーグルマップにマッピングしておく。

ア.西嶋の天王社 最初の位置 巡見街道の西側にあった

イ.西嶋の天王社 巡見街道の改修で道路の東側に移転

ウ.西嶋・東嶋の天王社 区画整理のため統合 公民館敷地西側

エ.天王間公園に遷座

オ.東嶋の天王社 最初の位置

6.おわりに

六軒屋町に天王社が2つもあったというのは本当に驚きであり、地名にもそれが反映されていたというのは興味深いことだ。この段階になって思えば、天王間公園にあった3本の燈籠は統合される前の天王社から運ばれてきたのだろう。今ある風景だけを見ていてはわからなかったことであり、歴史を掘り起こす面白さを体験できたように思う。

フィールドワークによって、新たな疑問④のかつての天王社の位置を明らかにできた。当時の人にとっては、存在していた位置などというのは当たり前すぎて記録に残すに値しないと考えたのだろうが、記憶や記録は何がきっかけで途切れることになるのかわからないものだと強く感じた。

今回の論文のテーマについては、先が見えずに長い間ずっともやもやとしていた。解決に動き出すきっかけをつくってくれた長縄栄一氏、そして、フィールドワークを引き受けてくださった梶田幹彦氏と亀井導夫氏、妹尾恭宏氏に感謝したい。

令和6年(2024年)11月10日

<参考文献>

[1]『六軒屋』六友会 昭和50年

[2]「牛山町の新田地区にある天王橋を追って」富中昭智『春日井郷土史第8号』春日井郷土史研究

会 2023年7月

[3]『竣工記念 六軒屋』春日井市六軒屋土地区画整理組合 昭和50年