終戦直後に春日井に移転してきた愛知第一師範学校女子部附属国民学校

~ 鳥居松製造所(工廠)の北側に隣接した「学校」を追って ~

富 中 昭 智 『春日井郷土史研究会紀要 第5号』

1 はじめに

上の地図は、終戦直後昭和21年(1946年)発行5万分の1地形図の春日井市の一部である。私は地形図を広げては眺めるのが趣味で、これまでも過去に何枚か地形図を入手してきている。この地形図もそういったなかの1枚だった。右上に春日井駅が見える。その南に、大きな建物がひしめくひときわ大きな施設は、「陸軍造兵廠名古屋工廠鳥居松製造所」(以後、鳥居松工廠)の跡地である。 これは陸軍の軍需工場で、この元鳥居松工廠に隣接した北側に、学校の地図記号 文 が見てとれる。

現在、ここ(弥生町)に位置する学校は、春日井市立上条小学校と東春朝鮮初級学校と春日井市立第一保育園であるが、開校(開園)年は、それぞれ昭和54年(1979年)、昭和35年(1960年)、昭和25年(1950年)(しかも第一保育園は工廠跡に移設した市役所庁舎の中だった)である。つまり、昭和21年のこの地形図にある学校は、これら3つの学校や保育園ではなく、それ以前に存在していた学校ということになる。この辺りにある戦前からある古い小学校は、鳥居松小学校と小野小学校だが、どちらも、この位置からは随分と離れたところにある。

私は長い間、どうしてもこの学校が何という学校なのかわからなかった。しかし、昨年、この紀要で鳥居松工廠について調べたときに、この学校のことを思い出した。そこで、今回の紀要では以下の2つについて追究してみようと思う。

2 『春日井市史』に掲載なし

まずは、『春日井市史』(昭和38年)で確認してみる。すると、p576~p590に、春日井市の学校教育についての記述がある。

昭和20年8月15日に終戦を迎え、日本国憲法と教育基本法、学校教育法の公布の後、六・三新学制の小中学校が発足したのは、昭和22年4月である。終戦からこの間に存在した学校は、戦中からの学校しかないことになる。となると、市史のp581に載っている戦前からの14校の小学校となるが、あてはまりそうな鳥居松小学校も小野小学校も他の位置(現在地)に記載があり該当しない。念のため、中学校も見てみる。p578に新制中学校として、東部・中部・西部・高蔵寺・坂下の5校の中学校が挙がっている。しかし、やはり当然のことであるが、どの学校も開校は昭和22年4月より後であるので、冒頭の学校には該当しない。(興味深いことに、「Hiro’s Homepage 我が町牛山町」と「edumap春日井市立東部中学校」というHPで、どちらも開校当時の東部中学校について紹介していることに気づいたが、異なる記述がされていることがわかる。この東部中学校については、この小論の最後でコラムとして触れてみたい。)

p586を見ると、県立春日井高等学校の前身である春日井市立工業学校が昭和20年3月に設置されたとある。地図の学校はこの春日井高等学校の前身なのだろうか。

3 『愛知県立春日井高等学校 創立五十周年記念誌』より

平成24年に春日井高等学校の50周年の記念誌が発行されており、開校からの歴史が紹介されている。

確かに、前身である春日井市立工業学校は昭和20年3月に設置され、4月に入学生を受け入れている。当然のことながら戦争中であるので、工廠と深い関係があると思われるのだが、p15を見ると、「鳥居松国民学校校舎の一部借用」とあるので、工廠ではない。

ただ、昭和23年には春日井市立高等学校となり、昭和26年3月に「旧鳥松工廠の宿舎2棟を改造し移転」とある。一時ではあるが、確かに工廠内に学校があったことは間違いないようだ。しかし、時期が合っていない。念のため、工廠内の宿舎の位置を確認してみたところ、昭和26年にはすでに春日井市立中部中学校が現在位置にあったので、その敷地に接した東側の部分にあたるのではないかと思われる。

ちなみに、春日井市立高等学校は昭和27年に県に移管されるも、独立校としての条件が整わなかったとのことから、愛知県立旭丘高等学校の全日制の分校となる。そして、昭和33年に現在位置に移転して、昭和38年に愛知県立春日井高等学校として独立したのだった。

4 『郷土誌かすがい』、その他より

昭和63年9月15日に、春日井市教育委員会文化振興課が『郷土誌かすがい33号』を発行しており、「春日井の人物誌 東春日井郡ではじめて近代病院を開院した ドクトル・メヂチーネ 足立 聰2」のなかで、終戦直後の昭和20年10月31日に、第2代市長となった足立聰氏の奮闘をかなり詳しく紹介している。

彼は、鳥居松工廠跡地の1区画が払い下げの許可を受けると、市庁舎、警察署・公民館・図書館・授産所等を移転。さらに、国営競馬場誘致に失敗するも、苫小牧製紙春日井工場の誘致に成功する。苫小牧製紙株式会社は、昭和27年に社名を王子製紙工業株式会社と変更し、春日井工場も同年から操業を開始している。

このなかに、昭和22年に東部、西部両中学校を開校し、東部中学校から中部中学校の分離独立と春日井市立高等学校の開校を進めたことには触れているのだが、上記の地図の学校については、やはり記述はない。

そこで、今度は春日井市の教育についてまとめた小冊子のようなものはないか探してみたところ、次の2つがあることがわかった。1つは、春日井市教育委員会文化財課が、平成14年度の民俗企画展の際に発行している『学校教育と教科書の変遷 ~春日井の小学校~』と、もう1つは、春日井郷土史研究会の会員である堀尾久人氏が個人的にまとめた『明治初期から戦前までの教育の変遷 ~春日井の教育の様子を視点にして~』である。しかし、残念ながら、どちらも戦時中から終戦直後にかけての記述は少なく、例の学校についての記述はなかった。

5 教育界の領域からのアプローチ

春日井市に関する歴史の書籍等には記載がないようであるので、アプローチの仕方を変えてみることとした。

実は、4までの作業のなかでも、インターネットで関係ありそうな色々なキーワードでの検索をかけていた。しかし、春日井市の歴史に関する書籍にのっていないことをいくらネットで検索しても、やはりなかなか見つからなかったのである。

そこで、教育の領域からのアプローチに切り替えてみることにした。私の学生時代に、教官が言っていた「春日井では独特な教育プランが実践されていた」というおぼろげな記憶を頼りに、昭和21年ごろ流行した教育の潮流を拾い上げてみることとした。キーワードは、<学習指導要領><新教育><地域プラン>である。それらを<春日井><戦後>と合わせてキーワードにして検索をかけてみた。すると、次の論文がヒットした。

『愛知春日井プランにおける「生活課程」の成立と展開に関する研究』

-経営プロジェクトを中心として-

筑波大学 安井一郎 山口満

日本教育方法学会紀要「教育方法研究」第16巻 1990年

この論文は、<愛知春日井プランの「生活課程」が、奈良吉城プランの「日常生活課程」と並び、コア・カリキュラム連盟を中心として展開された戦後初期における日常生活課程の研究を代表するものの一つ>として、その理論と実践の教育的意義を明らかにするために書かれたものである。

この論文のなかで、愛知春日井プランは、「愛知学芸大学愛知第一師範学校春日井附属小学校」における実践である、と紹介していることがわかった。また、この学校について、「昭和21年4月に春日井市に移転、開校」「移転先の旧陸軍補給廠倉庫跡は、八間×五十間の木造二階建て3棟(南、中、北棟)、別棟2棟を含む延べ九千余坪の広大な廃墟」とあった。

昭和21年4月であるなら、時期は一致する。この「春日井附属小学校」が冒頭の学校である可能性が出てきた。しかし、この「補給廠」とは何か。鳥居松工廠と関係はありそうである。

6 「補給廠」はどこにあったのか?

5で挙げた論文の参考文献に次の書籍が挙げられていたので、早速調べてみる。

『ある生活学校の記録 ―春日井小学校のあしあと―』 梅根悟・山本喜三共編

誠文堂光社 昭和29年

P180~p182に、補給廠に関して丁寧に述べられていることがわかった。そして、どこにあったのかの貴重なヒントも併せて書かれていた。引用してみる。

「実は、春日井市が、ある建物を提供してくれるという話が、だいたい、見通しがついて来た。春日井市は、終戦と同時に、その生命であった陸軍工廠を失って希望をなくし、その後市の方針として、我々だけでなく各種の学校を誘致して、学園都市として生まれ変わろうとしているのだ」

「積みだしに使ったものであろう引き込み線のプラットホームが一隅に索然と、そのルーフィング葺きの上屋をすすきの海の上に浮かべていた。」

「この春日井市というのは、学校長の説明にもきいたように、昭和十八年六月、戦争が激しくなるにしたがって、この鳥居松造兵廠(鳥居松工廠のこと)を中心に人口が増加してきたのをきっかけに、四カ町村の合併によって構成された軍国都市であった。それが終戦と同時に、市の一番大きな機能が停止してしまってみれば、市とはいっても大部分は農村の景観をもっていた。」

「要するに、この三棟の倉庫や附属の建物は、いちおう工廠の廓外にはあったが、これと踵を接してこの工廠の製品を格納し、コンポウし、発送するのに使われていたのである。いわゆる補給廠というやつである。」

これらをみれば、「補給廠」とは、鳥居松工廠の補給廠だったことで間違いないことがわかる。そして「補給廠」は、工廠の製品を格納する倉庫群があった場所だったわけである。さらに、補給廠は工廠に接しているものの、工廠の外にあり、引き込み線のプラットホームが敷地の隅にあったとある。引き込み線とは、鉄道から工場の原料や製品を搬送するための簡易鉄道が引かれていた線路のことである。鳥居松工廠の引き込み線は、鳥居松駅(昭和21年に春日井駅に変更)からのものであり、現在も残っている。それは工廠の北側に位置する。補給廠はそのそばにあったに違いない。

7 補給廠の位置を特定

そこで、補給廠の確かな位置を求めて、鳥居松工廠に関する書籍を調べてみた。すると、下の書籍が出てきた。

『少年軍属の教育史 名古屋造兵廠技能者養成所』市村常作 1993年

この書籍のなかに、当時の鳥居松工廠の地図(昭和21年11月 1/25000)が載っており、

補給廠(補給支廠とある)の位置もはっきりと書かれていることがわかった。そして、この地図にも、学校の地図記号である 文 が載っていた。これが「春日井附属小学校」であると特定してもよいと思われる。これで、1つめの疑問が解消した。

ただ、新たな疑問が出てきた。この 文 の下に(文)とあるのだ。この(文)はいったい何か。前掲書『ある生活学校の記録』のp183に、春日井附属小学校には「複式の高等科」もあったと書かれていることがわかった。この時期は、六・三新学制が実施される前であるので、旧制の高等科のことである。もっとわかりやすく言えば、旧制高等小学校が併設されていたということになるのではないか。となると(文)も納得のいくものではある。もちろん、新制の東部中学校ではないはずだ。

8 春日井附属小学校が、なぜここへ?

2つめの疑問である、どのような経緯でここに設置されたのか、について調べて触れておきたい。これについても、『ある生活学校の記録』に詳しいので、大まかに紹介しておこうと思う。

昭和20年(1945年)5月14日、アメリカ軍のB29による名古屋空襲があった。総務省の発表では、最大472機のB29が来襲し、焼夷弾2,515tを投下。名古屋市北部市街地が焼失した。このとき名古屋城が炎上したことでも記憶されている空襲である。

このとき、「愛知第一師範学校女子部」が、名古屋市西区北押切町(現在の天神山町:名古屋西高等学校の辺り)にあった。そして、春日井附属小学校の前身である附属国民学校(戦争中は小学校ではなく国民学校といった)は師範学校に隣接しており、この空襲のときに校舎を焼失したのだった。

ただ、子どもたちは、昭和19年(1944年)7月、3年生~6年生140名が、蒲郡町の安楽寺に集団疎開をしていて無事だった。戦争が終わると、昭和20年(1945年)11月に、今度は、男子部の附属小学校(現在の名古屋市東区芳野:現名古屋市工芸高等学校)に間借りし、昭和21年(1946年)4月に春日井市へ移転してきたのだった。

移転してきた後、昭和22年(1947年)に愛知第一師範学校女子部附属小学校に改称し、昭和24年(1949年)には愛知学芸大学愛知第一師範学校附属春日井小学校に改称。そして、昭和28年(1953年)4月に、附属名古屋小学校と統合され、愛知学芸大学附属名古屋小学校と改称し、附属春日井小学校は現在地(名古屋市東区大幸南)に移転したのだった。現在は愛知教育大学附属名古屋小学校という名称である。

9 おわりに

今回の小論では、昭和21年(1946年)に元鳥居松工廠の北側に隣接していた学校について追究してみた。戦争が終わり、春日井市が工廠の跡地の有効活用について思案していたときで、校舎を失っていた春日井附属小学校(当時は国民学校と言った)の移転先となっていたことがわかった。また、同小学校が、この工廠の一部の跡地を活用した実践から全国的に注目され、実践記録を残していることは大変興味深いことである。また、他にも工廠跡地とかかわった学校があったこと、特に、春日井高等学校が旧制中等教育(学校)の流れをもっていたこと、中部中学校の前身が東部中学校(後のコラムを参照)という名称の学校だったこと、等もわかった。今回、ほんの少しではあるが、春日井市の終戦直後の姿を垣間見ることができ、うれしく思う。

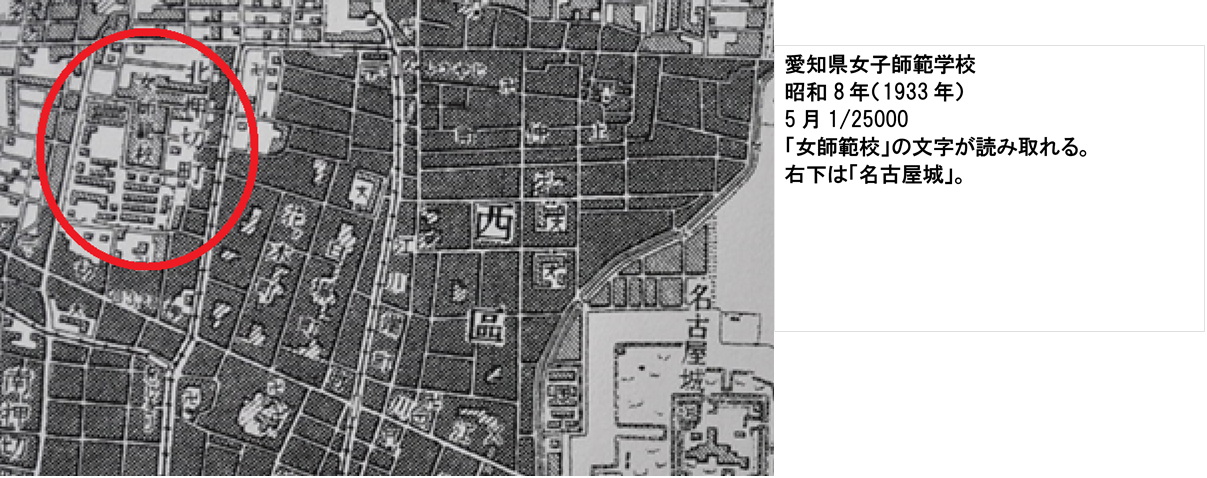

愛知県女子師範学校附属小学校 富中 昭智 平成30年(2018年)8月15日

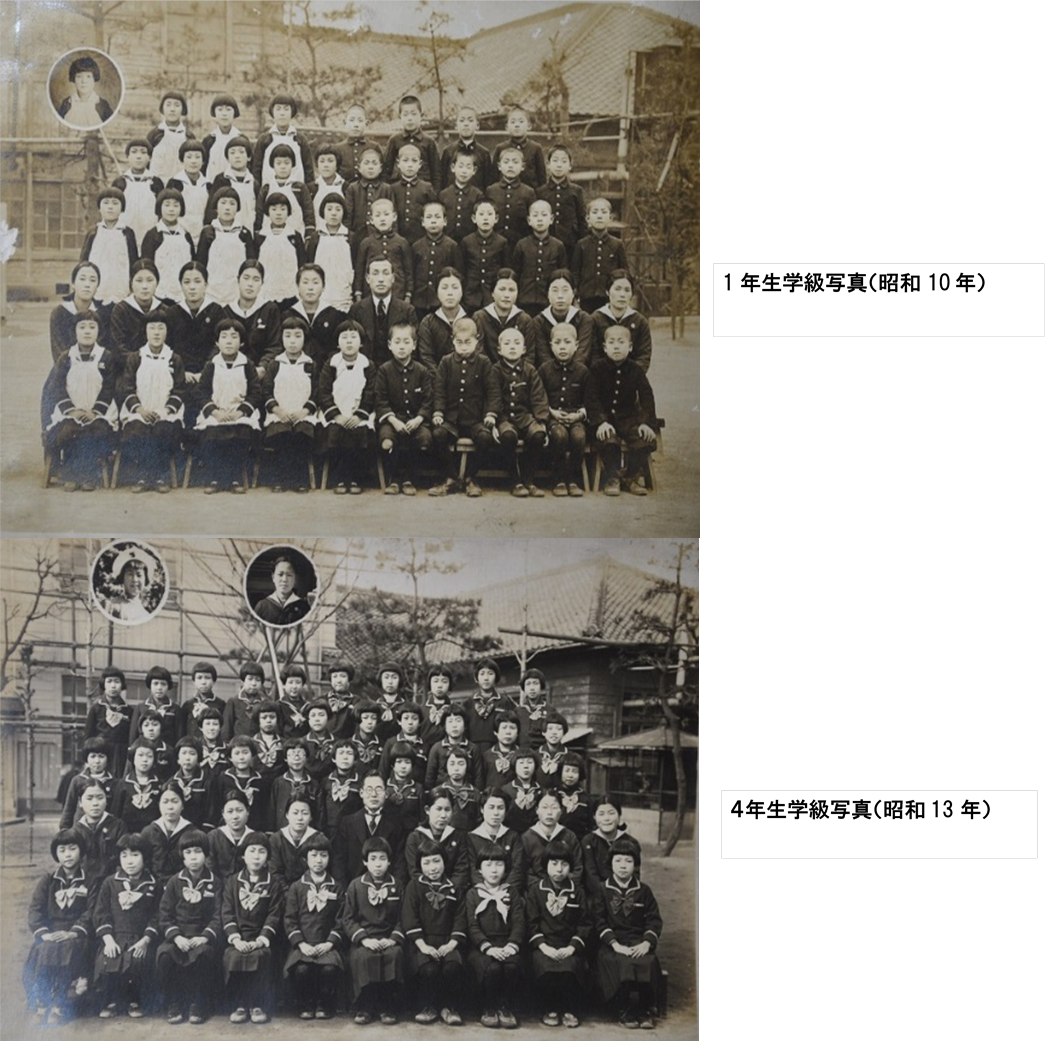

私の親戚が、本文中の愛知第一師範学校女子部附属国民学校の前身である「愛知県女子師範学校附属小学校」を、昭和16年(1940年)3月に卒業している(高等科は昭和18年3月)。その方に聞き取りをしたところ、次のようなことがわかった。

入学試験は男子80名、女子80名が受け、その後保護者が抽選を行い、男子40名、女子40名が入学した。1年生~3年生は、男子20名、女子20名の2クラス編成とされた。1年生のときの学級写真を見ると、女子は白い前掛けを首からかけていておかっぱ。男子は黒の詰襟で坊主頭。男性の担任と、9名の女性の教育実習生がおさまっている。実習生はセーラー服のようだ。4年生ときの学級写真を見ると、クラスが男女別に分かれて全員が女子40名。前掛けはなしでおかっぱ。少し襟の大きいリボンつきの制服。男性の担任と、8名の女性の教育実習生が写っていて、やはりセーラー服だ。

後ろに写っている校舎は木造で、瓦屋根の平屋。一部2階建てのようだ。4年生と5年生は夏休みに林間学校や臨海学校に出かけ、6年生は修学旅行で伊勢神宮だった。

|

東部中学校・中部中学校の関係 富中 昭智 平成30年(2018年)8月15日

インターネットで春日井市の東部中学校の公式HPを調べてみた。しかし、そこには沿革が載っていなかった。そこで、さらに調べてみると、次の2つの頁がヒットした。『Hiro’s Homepage 我が町牛山町』と②『edumap春日井市立東部中学校』である。それぞれ該当箇所を抜粋してみる。その内容が全く異なるので、誰もが困惑するだろう。

①東部中学校は、「弥生町の補給廠跡の倉庫と八幡小学校西の軍用バラック、そして鳥居松小学校裏の校舎の三個所で開校されました。」とある。

②「現在東部中がある場所はかつて中部中であったが、東部中/西部中の創立時に中部中が移転して跡地が東部中となった。」「1948年4月開校。最初は、篠木小学校の一部を借りていた。」とある。

このように、東部中学校については情報が錯綜していると言ってもよい実情である。春日井市教育委員会内で中学校に振られている番号(学校番号と呼んでいる)も、東部中学校が1番で中部中学校が2番になっているため、春日井市の教員でも現在の東部中学校が春日井市で最も古い中学校ととらえている教員も多い。実際はどうなのだろうか。

そこで、『愛知県小中学校誌』(昭和32年)を見てみよう。少し長いが、該当箇所を引用しておく。

「春日井市立東部中学校

(所)春日井市篠木町6丁目1630(創)昭23.4.1」

旧東部中学校が新学制の施行【昭22】と共に、彌生町【弥生町】の旧鳥居松補給廠の一隅に、校長に井村昇氏を迎えて発足した。昭和23年中部中学校と現東部中学校とに分かれ、東中は、本校を篠木小学校松原校舎に、分校を現八幡小学校附近にもった。次いで同年夏、現春日井郵便局【春見町:当時の郵便局の本局は現ヤマダ電機と春見公園の間にあった】を本校に、元授産所を分校とした。24年7月待望の二階建て校舎竣工、9月現在地に移った。」

「春日井市立中部中学校

(所)春日井市王子町(創)22.4 【日付はない】

本校は近代工業の最高水準をゆく王子製紙春日井工場に隣接している。校舎は旧軍施設を転用したもので、幾多の悪条件があるが、これらを克服して…」

<【 】は筆者が補筆>

結論から言うと、開校当時(昭和22年)の東部中学校は、名前こそ東部中学校なのだが、実は中部中学校の前身だったのである。それは、開校年がそれを物語っている。

昭和22年の開校当時は、2つしか学校がなかったので、東部中学校と西部中学校と名付けた。ところが、東部中学校の方は昭和23年に中部中学校が引き継ぎ、新東部中学校を分離。中部中学校は、当初そのまま旧鳥居松補給廠にあったが、鳥居松小学校、八幡小学校にも分散。昭和24年10月に、現在の中部中学校の位置(王子町)へ移った。ここはかつて鳥居松工廠の女子寄宿寮があったところで、これを改装した校舎だった。

新東部中学校は、開校当初、篠木小学校の松原校舎と八幡小学校の付近に間借りすることとなった。次に、郵便局と元授産所に移動したが、昭和24年9月に現在の場所に校舎が完成したので移ってきた、ということだ。

西部中学校は間違いなく最初に開校された中学校なのだから、学校番号はこちらを1番にしてもよかったと思うのだが、実際は3番になっている。それだけ中部中学校の扱いに配慮したことを裏付けているのではないだろうか。