2 三角点とは何か

「三角点」とは、中学校の地理的分野で習う、あの三角点のことである。教科書を見てみると、「土地の高さがわかる記号」として、地図記号の一つとして登場する。形は、「◬52」などと表記する。つまり、この◬があるところは、海抜52mの高さであることを示していることになる。三角点は、現物を目にすることが少なく、中学校レベルの勉強ではどちらかというと用語としての名前を覚えてしまえばそれで困らない程度の知識と言っても差し支えのないものである。なぜなら、高校受験では三角点を使った問題はあまりなく、実生活で使うこともほとんどないからである。(私はかつて発掘等を手掛ける春日井市文化財課に在籍していたことがあり、測量等にとって重要であるということは認識している。)

しかし、ここでは若干詳しく触れておこうと思う。国土交通省国土地理院のHPには、『「地図と測量の科学館」インターネット企画展』というページがあるので、少し長いがそのまま引用してみる。

「日本の近代測量の基本となった三角測量は、工部省測量司が明治4年にイギリス人 マクヴインの指導のもとで、東京府下に13点の三角点を設置したことに始まります。その後、明治8、9年には、開拓使が米人ワッソン、デイの指導により、北海道の南部と中央地域を中心に約50点の観測を実施しました。ついで、明治7年内務省地理寮が、前記測量司の仕事を引き継ぎ、明治8年に関八州大三角測量として測量を開始し、その後全国測量と改称して全国の国境の測量を始めました。

明治15年には、この三角点の選点 100点が終了し、明治17年からは陸軍参謀本部測量局がこの測量を引き継ぎ、いよいよ全国的な三角測量が始まりました。参謀本部では、8年間のドイツ留学から帰朝した(明治15年)田坂虎之助が現在の測量作業規程に当たる『三角測量説約』を完成させ、本格的な一等三角測量に着手しました。この時点から測量は、フランス式からドイツ式に変更されました。

一等三角測量はこうして実施に移され、大正2年にはひととおりの観測が終了し、一応の完成を見ました。その後、千島や、樺太、台湾といったいわゆる外地の測量が実施され、その後は、地殻変動をとらえる目的も併せ持って、繰り返し測量が実施されて現在に至っています。」

「大変なものだ」と早合点してはいけない。これは一等三角点と言われるものである。ということは二等以下いくつかの種類があるのだろうと推測ができる。国土地理院のHPを見ると、三角点は基準点の一つであり、

「地球上の位置や海面からの高さが正確に測定された」もので、「地図作成や各種測量の基準となるもの」とされており、

さらに

「三角点は、山の頂上付近や見晴らしのよいところに設置され、経度、緯度、標高が正確に求められています。地図の作成はもちろんのこと道路の建設、都市の開発などの公共事業を行う際にはなくてはならないものです。三角点には、一、二、三、四等の種類があり、全国に約109,000点設置されています。」とある。

3 山王小学校の校舎の屋上に三角点?

A先生はかつて山王小学校の卒業生が通う知多中学校に勤めていたとのことで、そこで社会科を教えていたのだ。カリキュラムのなかに地形図を使って地元の地形について教える単元がある。地形図で校区を見ると山王小学校の敷地に三角点があるのを見つけ、確認をしたところ、校舎の屋上にそれがあることを知ったのだという。

彼は生徒と一緒に山王小学校の校舎に上り、三角点を見学したとのことだった。この山王小学校の校区は、今は住宅地ではあるが、元々は田や畑が広がる農村であり、江戸時代には下街道筋にあたるため宿場としての機能を果たしていた準商業地でもあった。今では、校区の真ん中には国道19号が通り、東方にはJR勝川駅が近く、駅前には商店街がある。そして、南部には工業地もある。社会科の学習として地図を使って現地踏破する学習には事欠かない地区である。本来の学習内容も、土地の様子や土地利用について学習することがメインになるのだが、この先生が三角点の見学をしたということは強い思い入れがあってのことだったのだと思う。

三角点は、土地の高さを示すために設置されるわけであるから、高いところにあることは想像に難くないが、実際は山や丘陵地に設置されることが多い。それが、平地が広がる地域にある上に、人工物である建物の屋上にあるということで興味を持ったのかもしれない。この三角点は、四等三角点で金属製だったとのこと。また、場所は、確か、山王小学校の南校舎だったはずだとも教えてくれていた。

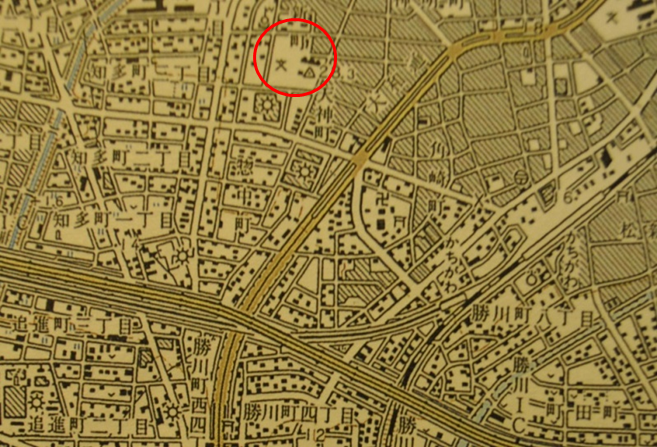

念のため、かつて私が中学校で教えていたころの平成14年度版である地形図で確認してみたところ、右のように、確かに三角点がある。山王小学校の校舎の上に三角点の地図記号が記されているのである。

念のため、かつて私が中学校で教えていたころの平成14年度版である地形図で確認してみたところ、右のように、確かに三角点がある。山王小学校の校舎の上に三角点の地図記号が記されているのである。

![]() 【地形図より 山王小学校付近 ○印が山王小】

【地形図より 山王小学校付近 ○印が山王小】

4 どうしても見つからない三角点

私は身近な人に聞くところから調査を始めてみた。それほど珍しいものであれば、きっとだれかが知っているにちがいないし、教材として使っていてもおかしくないと思ったからだ。しかし、山王小学校に古くから在籍している職員や、かつて勤めていたという職員に聞いてみても、誰もそんな話は聞いたことがない、初耳だという人ばかりだった。

【山王小学校の南館校舎 南門より】

次に、学校が保管している書類、特に校舎の図面等を当たってみた。学校には、校舎や施設を建てたときの図面が必ず保管されているからだ。新築時(開校当時)、そして増築していたときの校舎図面は確かにあるのだが、どちらの図面の屋上にも三角点は確認できなかった。また、『学校沿革史』も確かめてみた。学校には、毎年学校で行われた行事などが記録された『学校沿革史』というものも保管されているのだが、該当する年次を見ても、やはり三角点の設置や廃止についての記述は確認できなかった。

さらに、国土地理院が公開しているWEB上の現在の地形図で確認してみることにした。すると、三角点は記載されていなかったのである。何度も確かめてみた。自分が見落としているのではないかとも思い、春日井市内の他の三角点も確かめてみたところ、他の地点には三角点は確かにある。しかし、少なくとも現在は、山王小学校の敷地に三角点がないことがわかった。

そこで今度は、現場を確認することとし、B先生に南館校舎の屋上の写真を撮影してもらった。設置されていたと聞いていた位置は、南校舎の東側階段の前で、校舎の南側ということだった。しかし、下の写真のように、三角点はなかった。(金属の筒に見えるものは三角点ではない。)

【山王小学校南館校舎屋上 東を向いて】

【山王小学校南館校舎屋上 南東を向いて】

これは一体どうしたことなのか。考えられるのは、いったん設置されたが、その後、何かの理由で廃止された、ということだろう。校舎が建て直されていればその可能性は高い。ただ、本校は今年で開校46周年となり、その特徴ある方式(バッテリー方式といって、階段を挟んで教室が配置されている)から、開校当時の校舎であることは間違いない。

これで袋小路に入ってしまったわけだ。

5 国土地理院への問い合わせ

どんな些細なことでも手掛かりとなることがないか、国土地理院のHPをもう一度見てみた。当然ながら、一地方の三角点についての情報がHP上にあるわけはないのだが、「問い合わせ」の窓口があることがわかった。国土地理院は基準点等を管理しているわけであるから、三角点についてもきっと情報を保管しているに違いない。もちろん、問い合わせたからと言って教えてくれるとは限らないが、メールを出すことにしてみた。メール本文には、これまでの経緯などを丁寧に書いておいた。

すると、数日後、次のような回答が返されてきた。メールには、他にpdfファイルとして、「基準点成績表」「四等三角点の記」というデータも添付して送ってくれた。

「お問い合わせにいただいた三角点は 「四等三角点 山王小学校(基準点コード:TR45236678501)」 です。

国土地理院が国土基本図という大縮尺の地図(1/2,500(都市部)、1/5,000(農村部))を作成するに当たって、位置の基準となる三角点が必要となり、昭和46年6月4日に設置されました。本三角点は平成11年1月29日に亡失が確認され、後続の測量の予定も無く、また、廃止しても今後公共測量に支障がないと判断したため、三角点の廃点(廃止)処理を行なったものと思われます。

廃止は平成11年3月24日付けで行なわれております。

亡失となった原因について明確な資料はありませんが、本三角点が屋上に設置されていたことから、屋上防水工事等で支障となったため撤去されたのではないかと推測されます。

資料としては、設置されていた当時の測量成果の値を示した『基準点成果表』と、場所や履歴に関する情報を記載した「四等三角点の記」がありますが、インターネットでの公開は行なっておりません。」

「資料の閲覧:国土地理院の閲覧場所(最寄は中部地方測量部

http://www.gsi.go.jp/chubu/index.html )で可能です。資料の入手:国土地理院情報サービス課(茨城県つくば市)へ、旧成果等の謄本交付申請が必要になります。」

「本来であれば上記の手続きにより閲覧等行うことになりますが、今回は長年設置させていただいた機関からの問合せであること、教育機関からの依頼であることから、該当する『基準点成果表』及び『四等三角点の記』を本回答に添付し送付いたします。

学校教育等に役立てていただけると幸いです。

なお、送付した成果表に記載の数値は、今の測量とは異なる基準を用いているため、現在使用されている地図等へ展開しても正しい位置に表示されません。」

このメールから、次のことがわかった。

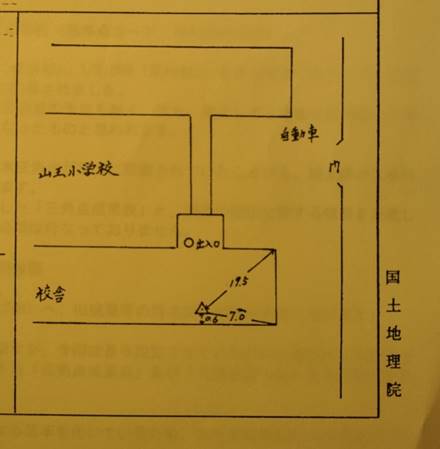

①山王小学校の南校舎の屋上に設置されていた

②四等三角点であった。

③国土基本図を作成するときに設置された

④位置は南校舎の東側

⑤屋上の防水工事で撤去されたのだろう

⑥設置は昭和46年

⑦廃止は平成11年

残念ながら、今の山王小学校には三角点がなくなっていることが確認されたわけだが、かつては間違いなく設置されていたことなど、貴重な情報が確認できたことになる。国土地理院の職員には感謝である。

なお、いただいたメールに添付されていた『基準点成果表』及び『四等三角点の記』については、メール本文にもあるとおり、本来はインターネットでは公開されていないとのことであり、資料の閲覧には特別に申請が必要とのことと、国土地理院に承諾を得ていないことから、ここにそのまま掲載することはしない。

しかし、三角点が設置されていた位置については、最も重要なことであるので、右に掲載することとする。設置位置は、A先生の証言と一致する。それから、前掲の南校舎の屋上の写真

を改めて確認しても、やはり存在しない。

【三角点の位置 「四等三角点の記」】

6 おわりに

今回、『春日井郷土史研究会研究紀要2号』という、世の中に発表するよい機会に恵まれて嬉しい。本文でも述べたが、このことは本校の職員もよく知らなかった。ということは、今、この事実を誰かが記録していかなければ、いつかは滅失していってしまう可能性があったことと思う。

最後に、この論文のヒントを与えてくれたA先生、貴重な資料を提供してくれた国土地理院、そして、本校の南館校舎に上って写真を撮影してくれたB先生に感謝したい。

平成27年(2015年)11月8日