『春日井郷土史』第7号

富 中 昭 智

1 はじめに

坂下地区には中央線敷設反対運動があったという里伝があった。それらについては、『春日井の歴史物語』(以後、『物語』)と『春日井市の近代史話』(以後、『史話』)という春日井市教育委員会が発行した書籍に詳しい。どちらも下街道沿いに多治見から内津峠を超えて坂下地区を通るルート(以後、内津ルート)に決まったのは、明治26年2月に第1回鉄道会議において「筑摩線」が採択されたことと関連して書かれている。

確かに、筑摩線はこの第1回鉄道会議のときに採択された。しかし、併せて審議されたのは瀬戸ルート、小牧ルート、高蔵寺・勝川ルートのみで、内津ルートについては検討もされなかったというのが事実である。よって、坂下地区(内津)に反対運動が起こるはずもなく、それを裏付ける文書もないため、いわゆる中央線敷設反対運動はなかったというのが「中央線が開通するまでの歴史」(安田裕次)『郷土史かすがい第66号』の主張である。これは安田氏本人が述べていることであるが、青木栄一氏の『鉄道忌避伝説の謎』(吉川弘文館)の影響が大きい。すなわち、この内津ルートの件は候補にもあがっていなかったはずで、反対運動があったとは言えないという結論になるのは無理もないことである。つまり、『物語』にも『史話』にもある「多治見から名古屋に至る路線の決定が宙に浮きかけた状況となった」というのが明治26年2月の第1回鉄道会議のときとしていることそのものが明らかな間違いだったのだ。

しかし、だからといって、内津ルートが全く俎上にのぼらなかったのだろうか。また、それに伴う反対運動がなかったといえるのだろうか。第1回鉄道会議以前のことだったとしたら、そして、公式な記録には残っていなくても技師の素案やアイデアだったり、そのレベルに至る前の何某かの動きに対するものだったりするという可能性はないのだろうか。

そこで、今回の小論では次のことを追究したい。

2 青木氏もすべてを否定しているわけではない

前出の青木栄一氏による『鉄道忌避伝説の謎』が出版されたのは2006年(平成18年)のことである。建設反対の陳情など忌避に関する基本史料が存在しないことから、鉄道のルート選定は技術・地形によるものであると結論づけ、それら技術的問題に通じていなかった地方紙研究者が伝説化したとしている。元になった論文は1982年(昭和52年)に書かれた「鉄道忌避伝説に対する疑問」だ。

しかし、青木氏も全くなかったと言っているわけではない。先立つイギリスの鉄道の黎明期には反対運動が盛んに行われたことは議会記録や会社の記録に残っており、青木氏もそれについて認めている。日本でも鉄道忌避が確認できるものをいくつか挙げている。そして、青木氏はこの論文の結語で次のように述べている。

①明治20年頃以降は存在する可能性は低いと思われる。

②明治20年頃以前にあっては、軍部や保守的な士族層による鉄道反対、あるいは汽船化された

水運との競争を避けて、競争区間における鉄道の敷設に反対する鉄道官僚や地方官僚の存在は確

認できる。

③(明治)20年代以後、各地で若干の事例をみることができる。これまで確認されたものは、農

業水利・洪水時の条件悪化、耕地の現状維持などにかかわるものが多い。

すなわち、❶明治20年頃以前であれば存在する可能性があり、❷内津に調査などに来ていればその可能性はぐっと高まる。そして、❸資料が残っていれば存在したことを証明できる、ということである。内津に反対運動があったことを証明するには、この3つを確認することが条件となる。

3 そもそも内津に測量に来たのか

瀬戸・小牧・勝川の誘致運動が起きたのは、明治25年末~26年のことであり、それは少なくとも鉄道敷設法で定められた明治25年6月以後のことだ。であるならば、内津の反対運動があったとすれば、それはそれよりも前、つまり、明治10年代から20年代前半だったはずだ。測量はその頃か、それよりも前に実施されていなければならない。直接の測量はもちろん、内津の人々がもしかしたら内津の辺りがルートになるかもしれないと思うような測量があったか確認したい。

そのために、よくまとめられた加藤育夫氏の「中央本線前史」(HP『愛岐トンネル群保存再生委員会』)から愛知・岐阜に関係のあるところを抜き書きしてみる。

|

明治17年には、ずばり「内津峠・多治見間視察」「瀬戸・品野・笠原・多治見間視察」とあり、この辺りに視察に訪れたと書いてある。訪問の通知はもっと前になされたはずであるので、その頃から人口に膾炙したことは疑いなく、内津村は賛否がどちらにしても上を下への大騒ぎだったことが想像される。

しかし、測量そのものは、明治3年から明治19年頃までに愛知・岐阜の辺りで何度も繰り返されていたことがわかる。そして、それらはどこへ路線を繋いだらいいのか迷いながらの測量だったこともはっきりしている。多治見には明治6年にすでに調査のために訪れており、明治9年にはボイルの調査上申書が提出されている。このときにボイルが妻籠と馬籠に来たことが島崎藤村の『夜明け前』第八章にも書かれている。この部分だけでもボイルが東濃について詳細に調査を行っていたことがうかがい知れる。

それらの動きは岐阜から愛知の地元の人々に何某かの情報が噂として伝わっただろうし、人びとにとってそれを確かめるにしても限られた情報源では心許なかったことだろう。

4 当時、内津から東濃は生活圏だった

内津の鵜飼家は当主を源六と名乗り、屋号を「舎(やまきち)」と称した屈指の商家だった。その繁栄ぶりは今も残る3階建ての大きな蔵を見ればわかる。この商家は江戸後期から明治にかけて繁栄したことがわかっており、明治の初め頃には、自分の土地だけで恵那まで行くことができたと地元の人が伝えているほどだった。これは比喩なのかもしれないが、内津の人が恵那ぐらいまでは頻繁に往来していたことを物語っている。

また、内津(春日井)から槙ヶ根追分(現瑞浪市)までは下街道が通っており、その先は中山道で中津川まで行けた。当時からこれらの地域との人と物の往来が盛んだったことを考えると、中津川や妻籠・馬籠の辺りの測量の話は下街道を介してすぐに内津に伝わったことは間違いない。そして、それは上確かな情報(その中には流言や飛語もあったことが想像される)がたくさん含まれたていた可能性がある。現代のような情報化社会であっても、コロナ感染症での騒ぎが証明したように上確かな情報で人々が上安になった。当時はそれらを確かめる術は限られていたことを考えると、内津の住人がそれらに踊らされたことは容易に想像できる。さらに、明治16年には木曽渓谷の測量に再び訪れている。そして、半田線ではあるが加紊(現岐阜市)も名前が挙がっており、このとき愛知県の北部に近いところが俄かに騒がしくなってきていたことがわかる。

つまり、内津視察が明治17年ということは、第1回鉄道会議や誘致運動が盛んになった明治25年~26年よりもよりもかなり前であること、そして、それよりもさらに前から比較的近い土地に調査や測量に訪れていたのであり、様々な情報が内津にもたらされていたのだ。これで第2章で取り上げた❶と❷は事実として確認することができた。

5 第1回鉄道会議における内津の立ち位置

明治17年に「名古屋・内津峠・多治見間」(内津ルート)と「名古屋・瀬戸・品野・笠原・多治見間」(瀬戸ルート)が登場するものの、明治25年~26年の第1回鉄道会議中に、瀬戸ルートが猛烈な誘致合戦を繰り出したにもかかわらず、政府は結局、採択しない。そして、明治18年には、突然、「勝川・多治見」間(高蔵寺・勝川ルート)が登場し、結局、この高蔵寺・勝川ルートが選択されたところを見ると、政府はこの時すでにこのルートを有力視していたことがわかる。

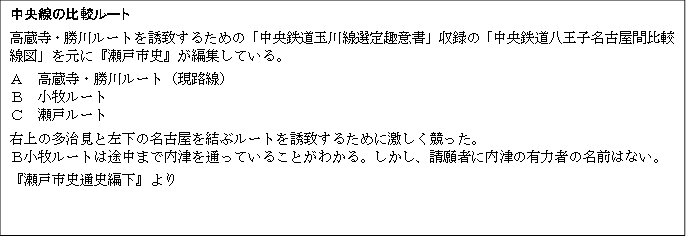

つまり、総合すると、瀬戸ルートは候補に挙がったものの、すぐに落とされた。しかし、それでもあきらめずに必死に陳情等誘致を展開した。小牧ルートは視察・調査・測量はなされておらず候補に挙がっていなかったにもかかわらず、進んで誘致合戦に乗り出したが相手にされなかったということになる。

他方、内津ルートは候補に挙がったものの、瀬戸と同じく落とされ、諦めたのか誘致合戦をした動きがない。面白いのは小牧ルートの請願書(1893年)なかに内津が入っているのに、請願者には内津の有力者の名前がないのだ。これは少なくとも内津を通る小牧ルートを積極的に支持していないことを示していると思われる。よって、反対運動の有無ははっきりしないが、賛成もしていないことになり、暗に反対運動をしていたことをほのめかしているのではないだろうか。

|

そして、政府の意志は堅く、商業的な理由では覆せない、経費上と技術上の理由があり、それは軍事と密接に結びついたことが、会議の経過から確認できる。多くの文献が、一見、誘致合戦で決まったかのような表現がなされているが、3つのルート(内津ルート、瀬戸ルート、小牧ルート)が候補から外れたのは、そういった経費上・技術上・軍事上の理由だったと考えられる。

ただ、『瀬戸市史』には、瀬戸ルートの請願時には「すでに鉄道が地域経済に与える効果が認識され、鉄道敷設に対する地域の要望が高まっていた。」という一文がある。ということは、この誘致合戦よりも前は、効果が認識されていなかったということを示しているととれる。すなわち、反対運動の可能性を暗に匂わせていると捉えることができる。

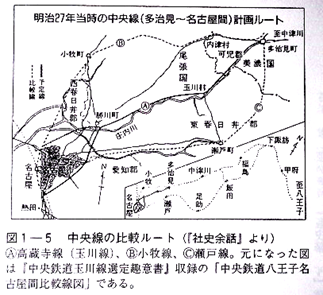

6 「中央鉄道玉川線選定趣意書」収録の「中央鉄道八王子名古屋間比較線図」に内津ルートがある

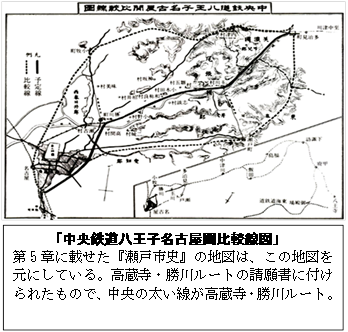

さらに、高蔵寺・勝川ルートの請願書に付けられた「中央鉄道玉川線選定趣意書」に収録されたという「中央鉄道八王子名古屋間比較路線図」と見ていただきたい。これは、高蔵寺・勝川ルートの優位さを示すためにつくられた地図で、他の小牧ルート・瀬戸ルートを載せて、比較・検討できるようにつくられた地図であることを理解していただきたい。

実はこの地図の中に、内津ルートが記載されているのだ。第1回鉄道会議で検討もされず、載せる必要がないにもかかわらず、である。一番上の小牧ルートと中央の太い線で表されている高蔵寺・勝川ルートの間にある細い線がそれだ。ということは、内津ルートがあったことは間違いない。

内津は誘致運動には乗り出さず、公式の文書や鉄道会議では取り上げられなかったにもかかわらず、高蔵寺・勝川ルートの請願書に、内津ルートが存在したことが奇しくも残された、ということなのだ。

ということは、内津では鉄道反対運動を起こしたために、誘致運動には乗り出せなかった。あるいは、少なくとも、内津のなかでは誘致運動への反発が強く、乗り出せなかった、ということが真相ではないのだろうか。

7 青木氏の例示する「基本資料」を探してみる

青木氏が挙げている基本資料とは、「請願書、檄文、当時の新聞、関係者の日記・手記」「陳情書」「上申」「意見」「議会記録」「会社の記録」である。鉄道の技術等を理解していない「市史」等をまとめた郷土史家のものは2次史料であり基本資料とはならない、としている。しかし、それら市史に基本資料(1次史料)が紹介されていれば直接あたることは可能であるので、確認することには意義がある。そこで、この地域の歴史について書いている書籍を整理してみる。

①『東春日井郡誌』大正12年 記載なし

②『東春日井郡農會史』昭和4年 記載なし

③『高蔵寺町誌』昭和7年 記載なし

④『春日井市史』昭和38年 p497 記載あるが資料なし 「鉄道省は…」

⑤『さかした』 昭和43年 p44~45 記載あるが資料なし 「陳情をおこなったことは有名」

⑥『高蔵寺農協六十年史』昭和62年 p30 記載あるが資料なし 「明治政府は…

⑦『春日井の近代史話』昭和59年 詳細な記載があるが資料なし 内津*名古屋のルートあり

⑧『春日井の歴史物語』昭和61年 詳細な記載があるが資料なし 内津*名古屋のルートあり

これだけを見ると、戦前の①②③には記載がなく、初出は戦後の④『春日井市史』ということがわかる。その後は記載があるのだが、どれも基本資料(1次史料)がない。唯一出典らしいものは、『さかした』の「有名」という表現になっていることから「口伝」らしいということである。これによれば、陳情書があるはずだ。もし、この陳情書が発見されれば決着がつく。しかし、今のところ、この陳情書は見つかっていない。今後の研究に期待したい。

ただ、不自然なのは、農業、特に養蚕に詳しい『東春日井郡農會史』に記載がないことである。なぜなら、内津の反対運動は主に養蚕や街道の生業に影響が出ることを心配してのものだからだ。明治初頭の地租改正とその結果起きた紛憂事件(春日井の地租改正農民騒動)については詳細な記載があるのに、なぜ中央線の反対運動は記載されていないのか。疑問ではある。ただ、激しかったとされる誘致運動についても触れていない。よって、これをもって即座に反対運動がなかったとは言えないだろう。

8 おわりに

内津の中央線敷設反対運動はなかったのではないかという疑問が提示されているのは周知のとおりである。それらは、文書が発見されていないのだから反対運動はなかったはずだ、という主張に尽きる。しかし、内津に視察に来ていることが確認でき、さらにそれよりも前に隣の多治見をはじめとする東濃地域の調査・測量が行われたこと、そして、内津にそれらの情報が早くから伝わっていただろうということが確認できた。そして、誘致運動の小牧ルートのなかに内津が入っていたにもかかわらず、内津がこの誘致運動に乗り出していなかった事実は反対運動があったことを匂わせている。その誘致運動のときには鉄道の有用性が認められていたことを考えると、内津が請願に乗り出していなかったことは、なお不自然である。

さらに、高蔵寺・勝川ルートを請願する文書に付けられた地図に、内津ルートが記載されているという事実と誘致運動に乗り出さなかったという事実は、反対運動の可能性を一気に引き上げる。

ここに至って、私は内津の反対運動がなかったと結論付けるのは早計だと考える。今後は、反対運動があったことを示す文書が発見され、実証的な証明がなされることが課題だ。内津から出されたという陳情書が見つかれば、反対運動はあったことになる。

少なくとも、運動があった可能性は否定できない以上、今は、結果を急ぐ必要はない。よって、これから1つ1つ実証を積み重ねていくことが大切なのではないかと考える。今回はその提言としたい。

2020年(令和2年)9月26日

< 参考文献 >

『さいお』2010年 富中昭智・五井忍 春日井市立西尾小学校

「中央線の建設とそのルートをめぐって」青木栄一『鉄道ピクトリアル』1973年 鉄道図書刊行会