牛山町の梅林地区にある「水神」の石祠を追って(春日井市)

「春日井郷土史 第9号」(春日井郷土史研究会研究紀要)

富 中 昭 智

1 はじめに

小学校3年生の社会科に校区探検があり、地域にある工場や店舗、施設を見学し、校区地図にまとめて地域を理解するという学習がある。ある日、校区探検から帰ってきた3年生の先生から、地域に水神が祀られていること、それが石祠であることを告げられ、その水神とはいったいどういったものなのか知らないかという質問を受けた。私は突然の質問に少々戸惑いを覚えつつも、子どものときに見たアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」[1]の話をした。「水神使い」の話を覚えていたからだ。確かこの水神使いは「水神」を操って、水に感謝せずに環境破壊をする人間を懲らしめる妖怪として登場したと記憶している。牛山地区は農村であり田圃が多いので、地域の農家が水の恵みに感謝し、旱魃などに困らないように祀ったのではないかと伝えた。自分ではなかなか良い答えだなと悦に入って質問してきた先生の顔を見ると、「ゲゲゲの鬼太郎ですか」とニヤニヤしているではないか。どうも今一つ説得力がなかったようだ。それぐらいのことは自分もわかってますよと言いたげな顔だった。これは失敗したと素直に反省しつつ、いつかきちんと調べて記録しておかなければならないと感じていたのだった。

そんななか、偶然ではあるが、地域の方に聞き取りをするチャンスが訪れた。そこで今回は次のことをテーマとし、追究することとした。

|

牛山町梅林地区の「水神」の石祠。西行堂川の方から撮影。

石の表に縦書きで「水神」とある。

2 「水神」とは何か?

まずは『広辞苑』[2]で調べてみる。「すい-じん」「水、特に飲料水・灌漑用水などをつかさどる神。また、火災を防護する神。水伯。」とあった。読みは「すいじん」とある。予想した通り、人にとって大切な水をつかさどる神ということだ。ただ、一言で「水」と言ってもいろいろあるので、それらによって神の種類がちがう可能性を感じる。さらに、水伯は「水の神」「黄河の別名」「川の長の意」とあった。「すいじん」と読むことから中国の水神も意識されているようだ。しかし、後ろの2つの意味は、牛山町梅林の水神とは直接関係がないと思われるので、ここでは取り上げない。

さらに『平凡社大百科事典』[3]で調べてみる。やはり「すいじん」と読むようだ。「みずがみ」の項目はない。「もっとも典型的なのは農耕社会における水田稲作民にとっての守護神」とあり、水神を次の3つに分類している。

① 水神は豊穣をもたらす神であり、「田の神」と同一視されている。一般には水田の用水堰か水田のほとりの石祠に祭られている。(「 」富中)

② 山中の水源地に水分(みくまり)神として祭られる場合は、「山の神」と同一視される。(( )「 」富中)

③ 飲料水を供給する井戸や泉、川の洗濯場などにも水神が祭られている。この水神は水田稲作とは直接関係ないが、生活用水の守護神としての性格をもっており、各家ごとに祭られる屋内神として伝承されている。

3 牛山町梅林の水神は①②③のどれか

写真の中央に農業用水が流れている

水神の石祠の後ろに取水口がある

まずはすぐに判断がつきそうな②から検討してみる。上2枚の写真を見ればわかるが、水神の石祠の前方には牛山地区の田畑を潤している西行堂川が流れている。しかし、山中でもないし、水源地でもない。西行堂川の水源はもっと北方の小牧市内下末あたりとわかっている。よって、②とは言えなさそうだ。

次に③だが、井戸や泉はない。洗濯場については、右の写真を見る限りフェンスで囲われており、可能性は低く見える。しかも、屋内神とは言い難い。よって、この③も可能性は低い。

最後に①についてだが、下の写真を見てほしい。堤防と川の間に、青くペイントされた支柱のようなものがあり、真ん中あたりに丸いハンドルのようなものが見える。わかりにくいが、少し向こう側に水位をあげるための堰がある。よって、これは西行堂川から農業用水へ取水するための取水口(杁)であるとわかる。

上の写真は、水神の石祠を北から見ている。つまり、西行堂川の上流から下流に向かって見ている。水神の石祠の後ろから向こう側へ蓋がされているところがあることがわかる。これは農業用水ではないか。しかも、敷地の端には機械のボックスがある。推測するに水量などを監視するシステムのようだ。

よって、牛山町の梅林地区の水神の石祠は、①に示されている条件がぴったり当てはまるので、「田の神」と同一視される水神と考えられる。しかし、疑問がないわけではない。なぜなら、同じような取水口は、この下流にも2か所あるにもかかわらず、そこにはこういった水神の石祠のようなものはないのだ。

4 示野進氏への聞き取り

そんななか、地元の農家の稲垣𠮷総氏にお聞きする機会を得た。すると、水神のことはよく知らないとのことだったが、知人などに聞いてくださって次のことがわかった。

水神の石祠のそばで蓋がされているところは牛山区の田圃を灌漑している農業用水で、すぐそばに用水への取水口があること。そして、石祠の建っている場所はハニーシュガーの敷地であり、オーナーは示野進氏ということ。彼はすぐ近くにある株式会社示野砂糖工業の創業者であること。

示野氏に聞き取り調査をしたのは2022年(令和4年)9月15日で、方法は電話。聴き取りは富中が実施した。

示野氏がこの牛山の地に来たのは1966年(昭和41年)だった。名古屋でサラリーマンをしていたが、こちらで事業を始めたとか。当時のこのあたりの様子を聞いてみた。今、ハニーシュガー[4]や示野砂糖工業[5]のあるあたり(梅林周辺)は、当時は一面田圃で、町屋から小牧に抜ける道は砂利道だった。春日井市に東名高速道路はまだできていない頃だったと記憶している。工場の周辺の家がまだ井戸で水を汲んでいたのを覚えているが、1年後ぐらいに水道が通った。

この地には、もともと工場があって、雪洞(ぼんぼり)をつくっていた。その方がこの地に来た時に、田圃を埋め立てて工場をつくったのではないかということだった。しかし、事業がうまくいかず、その方は九州に帰りたいと考えていたということで、示野氏に売却したのだ。

その敷地のなかにこの水神の石祠があったとか。当時の西行堂川の堤防は草が生い茂っており、そのなかにぽつんとある感じだったそうだ。前のオーナーからは水神については特に説明もなかったそうで、この後もどうしてほしいとか、どうするべきだという話もなかった。示野氏はこの石祠をどかしてしまおうと考えたこともあったが、結局はそのまま残し、今に至っている。かつて駐車場でこの石祠に車体をぶつけたトラックがいて、そのときに直してもらうなどということもあり、写真のようにきれいに保つことができてきている。この水神を大切にしてきたおかげか、事業は軌道にのり商売は繁盛している。

家族は「すいじんさん」と呼んでいる[6]が、その謂れはよくわからない。近所の人に聞いてみたこともあったが、よく知っている人はおらず、地元の農家の人たちが昔に建てたのではないかと思う。石祠の建っている位置から、ひょっとしたら西行堂川の決壊やら水害やらがあった場所なのかもしれない、とおっしゃった。

私はこの話を聞きながら、そう言えば地元の方が校区の防災関係の話のなかで、この西行堂川は水が溢れるということはほとんどないのだが、東海豪雨のときにこの少し下流のところで堤防が切れたという話をしてくださったことを思い出していた。第2章と第3章のところで確認したように、石祠の位置は堰・取水口(杁)のある位置ということだと思うが、住人が水害を忘れないようにするための、かつて決壊した堤防の位置を示すランドマークという考えもあるのだなと思った。

5 牛山村の絵地図で確認してみる

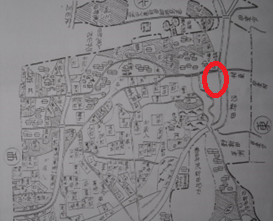

天保12年の牛山村絵図面

地図中の〇の所が石祠の位置

この示野氏の話は1966年であるので、55年前の様子はわかった。そのときにはすでに石祠があったということと、周囲の人はすでにわからなくなっていたことから、かなり古くからあったことが予想される。しかし、確実な手がかりがないので、念のため江戸時代(天保12年)の「牛山村絵図面」[7]で確認してみた。

この地図には、牛山天神社に合祀される前の愛宕社や白山社、それに付随する鳥居も描き込まれているので、ひょっとして載っているではないかという期待からこの地図を見たが、果たして載っていなかったのは残念である。

他に『春日井市史 地区誌編3』に掲載されている牛山に該当する地図も見てみた。しかし、明治24年、昭和36年の地図にも載っていなかった[8]。 祠があまりに小さいからなのか、それともそこには存在しなかったからなのかはわからなかった。しかし、これらの作業を通して次のことに気づいた。

6 梅林という地名

この水神の石祠のある場所は、地名を「梅林」(ばいりん)という。「梅の林」とはなんと風雅な地名か。かつては梅林、あるいは梅畑があったのだろうと思っていた。

しかし、示野氏がここに来た時には、ここ一帯は田圃だったと言う。しかも、第6章で確認した『春日井市史 地区誌編3』の牛山の地図(明治24年、昭和36年)でも、実は田圃になっているのだ。少なくとも130年ほど前は梅の林(畑)ではなかったことがわかった。

さらにその昔、「牛山村絵図面」(天保12年)の該当する地区を改めて見ると、橋の南西側にはやはり住宅はない。この絵地図は同地区の藪や林はそれらしく樹木が描きこまれているが、ここは真っ白で何も描かれていない。梅の林(畑)ではなさそうだ。

これらの地図がのっている『春日井市史 地区誌編3』で、地名の由来を調べてみると、この梅林という地名そのものが載っていない。ここには字名などの古くからの地名がたくさん載っているにもかかわらず、だ。地図に土地利用が描かれておらず、地名も載っていないことから、当時は村にとって重要ではなかった土地だったのではないかと考えられる。

では、なぜ梅林という地名なのか。考えられる手がかりは、「梅」という漢字と「うめ」という音である。「梅」はもちろん梅の木が関係していることが考えられるのだが、ここまでの検討でその可能性は低い。となると、「梅(うめ)」=「埋め」という由来だ。大阪市にある日本有数の規模を誇る繁華街・オフィス街である地名、梅田が有名だが、かつて低湿地帯だった当地を、豊臣秀吉の命令によって埋め立てた「埋田」だった。そして、字を換えて「梅田」としたというものだ。[9]

これらのことから牛山町の梅林も、かつては低湿地帯だったが埋め立てられ、田圃や畑、住宅地となり、人が住むようになって新しく地名が必要になった。地名の意味としては「埋林」なのだが、漢字をおめでたい字である「梅林」とし、「うめばやし」では読みにくかったり、語呂がよくなかったりしたので、「バイリン」と読みやすくした、ということが考えられる。

7 水害を忘れないためのランドマークとしての水神の可能性

この梅林という地名由来が正しいなら、下流にある2か所の取水口には水神の石祠が建立されていないことと相まって、この水神の石祠と梅林という地名に何か関連性があることが考えられる。そして、第5章の示野氏の「石祠の建っている位置から、ひょっとしたら西行堂川の決壊やら水害やらがあった場所なのかもしれない」という言葉に重みが増す。実は、水神と同一視される田の神には、除災・祓いにかかわる行事が行われる地方があるという記述を思い出した。

そして、特筆すべきは、『春日井の神社』(春日井市教育委員会)[10]の水神の項である。ここには、残念ながら水神の呼び方は書かれていないのだが、神領や関田の貴船神社と桜座の八龍社、そして、勝川の天神社について、これらは水神とされているとし、次のように書いている。

「庄内川やその支流は、市の東部より南部にわたる広い地域の農業を支えてくれたありがたい川であると同時に、おそろしい水害をもたらす川である。」

「これらの神社は、水害の少なからんことを祈願して建立されたものといえよう。」

つまり、田の神と同じく、水の恵みに感謝するだけではなく、除災・祓いの願いが込められているのではないかと思われる。そして、かつて堤防が切れた所など水害を忘れないためのランドマーク的な存在でもある可能性があるのではないかと思うがどうだろうか。

8 おわりに

今回は、前々から気になっていた牛山町梅林の水神の石祠について調べてみた。祀られた謂れは確認することができなかったが、呼び方が「すいじん」であれば、取水口などに石祠として祀られるという状況が一致することから、この水神は「田の神」と同一視される神ということがわかった。他方、呼び方が「すいじん」ではなく、「みずがみ」であれば、水害という災いから逃れたいという願いが込められていたり、堤防が切れた所などのランドマークとしての意味が込められていたりする可能性がある。そして、それは梅林という地名が裏付けているのではないかと思われる。

牛山地区の土地利用は急激に変化しつつある。北の小牧市の工場団地の方から物流の動脈になりそうな県道が伸びてきており、牛山地区を通って春日井区の方面に接続することが予定されている。この梅林の北側にはすでに大きな工場(企業)が集まっていて、今後もさらに開発がすすみそうだ。また、西行堂川の東側には牛山グランドという大きな公園が整備されており、周辺はまだ田圃が多いところだが、このあたりにも大きな工場が建設され始めている。よって、そう遠くない将来には牛山地区が大きく変貌していく可能性がある。そして、灌漑のための水を供給する西行堂川の役割も変わっていくかもしれない。それは、私たちが当たり前として見ているものが、遠からず変化してしまうかもしれないということだ。そういった状況下、今回、この水神の石祠について簡単ではあるがまとめることができて嬉しい。

最後になるが、快く聞き取りに協力してくださった示野進氏と、橋渡しをしてくださった稲垣𠮷聡氏、そして、長谷川勝洋氏に感謝したい。

2022年(令和4年)9月23日

<参考文献・資料>

[1] 『ゲゲゲの鬼太郎』水木しげる「週刊少年マガジン」(講談社)で連載された漫画がアニメ化された。「水神使い」の出てくる話は2期第22話「地獄の水」。

[2] 『広辞苑無料検索』「すい-じん」【水神】

[3] 『平凡社大百科事典7』1985年初版 平凡社「すいじん」【水神】

[4] 喫茶ハニーシュガー 春日井市牛山町1846-4

[5](株)示野砂糖工業 春日井市牛山町1852

[6] 冒頭に紹介した『ゲゲゲの鬼太郎』のアニメでは、「水神」のことを「みずがみ」と呼んでいるのは興味深い。しかも話に登場する水神はチベット由来の神であるにもかかわらずだ。ところが、語感は「みずがみ」もしっくりくる。示野氏も強調していたが、ここに書いたことはあくまで家族が「すいじんさん」と呼んでいるということであり、このあたりの住人が実際にどのように呼んでいたかはわかっていない。「すいじん」と呼ぶのか「みずがみ」と呼ぶのかについては、今後の研究を待ちたい。そして、もし、「みずがみ」と呼んだのであれば、第2章で取り上げた『広辞苑』や『平凡社大百科事典』の「水神」(すいじん)の説明があてはまらない可能性が出てくる。この小論の第5章で紹介した「ランドマーク」も、その可能性の1つとしておきたい。

[7] 「2牛山」『春日井市史 地区誌編3』昭和61年 春日井市

[8] 実は地元新聞社の配布している現在の住宅地図にも載っていないことを確認した。グーグルマップのストリートビューには写っているが、キャプションは出てこない。

[9] <「梅田は埋田だった」証拠写真見つかる JR大阪駅で資料展示 > HP『梅田経済新聞』2019年10月1日 新聞記事のリードに、<梅田が「埋田」だったことを示す初代大阪駅建設前の写真が発見され、10月11日からJR大阪駅の構内で展示が始まった。研究者は「伝承はあったが証拠写真は一枚もなかった。貴重な資料だ」と喜ぶ。>とある。

[10] 「二(七) 水神」『春日井の神社』昭和58年 春日井市教育委員会