小牧・春日井を流下する縄文・弥生・古墳時代の大山川流域の概観

1.はじめに

我が家の北より北西域を流下している大山川の源流域。古代のいつ頃より人が、住むように

なったのか、はっきりとはしませんが、現 篠岡小学校が、明治頃出来ましたが、その運動場か

らは、弥生期の土器が、出土したという。

では、この大山川の海に注ぐ河口は、縄文・弥生期ではどの辺りであったのでしょうか。「守山の亜

炭」を記述されていますHP(http://www.geocities.jp/moriyamamyhometown/index.html)上に、リンク

のページがあり、そこに春日井市牛山町の事を記述されているHPがありました。氏に、内諾を頂きま

したので、一部抜粋させて頂きました。そのURLは、下記の通りであります。

( http://www.gld.mmtr.or.jp/~hiroh/rekishi/gensi/jyoumonjidai.htm 参照されたい。)

「それによりますと、縄文時代前期頃の海岸線は、現在の等高線10メートル付近であったと考えられ

ています。この等高線10メートルをたどってみると、味鋺、如意、豊場から岩倉あたりになるのではない

かと思われます。

豊場と言えば、現在の名古屋国際空港ビルの辺りになり、牛山とは南西に向って目と鼻の先、牛山周

辺に住んでいた縄文人たちは、小牧面の段丘崖に沿って建てられた住まい屋の庭先に立って間近に海

を眺めることが出来たのではないでしょうか。」 と述べてみえます。(この記述の元は、春日井市史であ

りましょうか。・・筆者注)

一宮市史 上では、「縄文末期頃には、今から1万2500年前頃より、急速に温暖化が始まり、氷河期

は、終焉する事になった。極地の氷が融け始め、徐々に海水面が上昇、最終的には、現在の海抜5mラ

インまで海水が進出。沖積底部砂層の上に、沖積泥層の堆積が、始まったようで、現大垣市街地東南・羽

島市街地南・尾西市南・一宮市西部・稲沢市・西枇杷島町の海抜5mラインが、海岸線となっていったので

しょう。こうした海水面の上昇を、「縄文海進」とも言うようですが、こうした縄文海進は、6000~5000年前

頃止まったという。」 とあります。

おそらく、海抜5mラインを縄文時代末頃の海岸線とした場合でも、”味鋺、如意、豊場から岩倉”より若干

下に海岸線は下がるかも知れません。しかし、牛山の洪積台地(小牧台地)の東端台地(田楽面とも熱田面と

も呼称される小牧台地より更に10m程高くなった台地)からは、海岸がしっかり見えていたと思われます。

田楽面と言われる洪積台地より一段下がった台地(小牧台地)上を大山川は、流れ、古代には、大山川の

河口は、海にあったのでありましょうか。牛山の縄文人は、海から、山から、川からの糧を得たのでありましょ

う。

幸い縄文期の遺跡が記載されている地形図の資料が、インターネット上にあるようです。

( 愛知県埋蔵文化財センター 研究紀要 第1号 2000.3 のなかに ”愛知県の縄文遺跡 (1)

尾張北部地域について と題して 川添和暁氏の論文が載っております。その中に 図3 尾張北部の主要

縄文時代の遺跡分布図があり、その論文の図により、古代の河川(庄内川・五条川・大山川)の流下してい

たと思われる海岸線を推察できうるのではないかと。

例えば、図中 15 朝日遺跡は、現 清洲、16 貴生町遺跡は、現 名古屋市西区貴生町 東名阪自動

車道 山田西・平田ICの中間辺り、名鉄犬山線 上小田井駅近辺、17 月縄手遺跡 主は、弥生前期の遺

跡であり、環濠集落があったと思われます。現 名古屋市西区比良 東名阪自動車道 楠JCT・山田東ICの

中間辺り 近くには庄内川にかかる新川中橋もあり、洗堰緑地公園もあり、これは、現在も遊水地としての機

能を持ちえている所でありましょう。縄文期・弥生期に大山川が、庄内川に注ぎ込んでいたか、海であった所

へ直接流れ込んでいたかは不明ですが、この15・16・17の遺跡より下がった辺りに海岸線を想定でき得る

のではないかと思うのであります。

詳しくは http://www.maibun.com/DownDate/PDFdate/kiyo01/01kawazoe.pdf

を参照されたい。

2.弥生時代の大山川下流域カ (現 牛山・北外山一帯に関わる事柄)

古代にも、西行堂川が流れていたのでしょう。現在は、この西行堂川(源流域は、小牧市下末を水源とする

川)は、大山川より東側を流下し、自衛隊小牧基地辺りで大山川に合流し、また、大山川と旧 41号線(かっ

ては、木曽街道と呼ばれた街道)の間に、池田川が流れ、大山川右岸側より名鉄小牧線 牛山駅近くで大山

川に現在では合流しています。源流域は、不明です。東海豪雨時、庄内川から堰を乗り越えて、庄内川の濁

水が、新川に注ぎ込んでいた辺りを大山川は、流下し、庄内川へ合流していた可能性もあるやに。

そして、現在、新川は、庄内川とは、東海豪雨後、きっぱりと縁を切り、単独の1級河川として再出発したよう

であります。

参考までに、新川は、江戸時代に造られた人工河川であり、尾張のお城を庄内川の濁流から守るべく、新規

に庄内川の大水を排水する為に造られました。洗堰緑地公園の堰から庄内川の水は、新川へ流れ込み、庄内

川の堤防決壊を防いだり、堤防からの越水を防いでいたようです。庄内川もそうですが、木曽川も堤防をきっち

り連続堤にした為、上流域の山々から運ばれてくる土砂で、どちらも川底は上がり、周りより高くなる天井川化

が、進行したようです。その為、かっては、庄内川、木曽川へ流れ込んでいた各支流が、尾張北部で言えば、大

山川、五条川は、庄内川へは流れ込みにくくなり、かっての木曽八流として濃尾平野を流下していた派流も、木

曽川からの水流を完全に止められて、秀吉以降、以前の様相から一変したと推測されます。雨水は、流れ込み

にくくなり、新規の日光川が、掘られ、直接雨水を引き受けて、伊勢湾へと流しております。

治水とは、平野に降った雨水をいかに効率的に排水するかという事のようであり、必ずしも既存河川の堤防

強化だけではないようです。

この春日井市牛山・小牧市外山辺りは、古代には、大山川(西行堂川も池田川も存在)が流下していたよう

で、この一帯は、こうした河川の氾濫原であったと思われます。肥沃な土地であり、弥生人にとっては、貴重な

土地といえましょうか。縄文人にとっては、あまり有難くない土地であったかも知れませんが・・・。

縄文海進が終わり、再び寒冷期に突入するようになりますと、海岸線は、徐々に下がっていったと思われ

ます。

海岸線が下がっていく頃、現 牛山・北外山一帯に弥生人が、渡来したようであり、遺跡等が平成の御世

になって発掘されたようです。

「平成初年度頃から小牧南土地区画整理事業が着工しました。この宅地造成の進行と平行し小牧市教

育委員会により遺跡詳細分布調査や遺跡範囲確認調査が行われ続々と古代遺跡が発見されました。また、

公共道路建設予定地や保存不可能な場所については、本格的な発掘調査が行われ遺跡の詳細が明らか

になってきました。

平成15年現在までに発見された遺跡は、下に列挙した9つにのぼっています。

1.内方前遺跡

弥生時代末から古墳時代後期に属する竪穴住居14軒が確認されました。詳細は、弥生時代末期から古墳時代中期(3世紀前半

~4世紀後半)のもの10軒、古墳時代後期(7世紀)のもの2軒、時期不明のもの2軒です。また、土坑36基も確認されています。こ

のことにより、古墳時代には、途中空白期間があるものの、この地において集落が営まれていたことが分かりました。

(この遺跡の位置は、旧41号線沿いであり、桜井山遺跡よりさらに南側に存在しております。平成14年11月 内方前遺跡 第2次

発掘調査 現地説明会資料 )

2.桜井山遺跡

弥生時代から古墳時代・中世の集落跡が発見されました。

(小牧市教育委員会発行の発掘報告書を読みましたが、位置は、旧41号線と名鉄小牧線で挟まれたやや桜井交差点より、南に

寄った辺りかと。中世以前の遺構としては、土坑2基、竪穴式住居1棟のみであり、土師器の小破片が出土しているだけであり、こ

の土坑とは、土壙墓なのでしょうか、或いは、廃棄物の穴なのでしょうか。とすれば、弥生期であろうと推察できるという。この遺跡

の東側には池田川が流れており、更に東側を大山川も流れております。・・・筆者注)

3.城島遺跡

桜井山遺跡よりやや南東寄りの近くに存在し、遺構は、無く、須恵器、山茶碗(12~13世紀頃の物)が、出

土。・・・筆者注

4.南(北カ)外山北浦遺跡

内方前遺跡より更に南に位置し、この近くの神社から弥生時代後期の銅鐸が出土したようであります。・・

筆者注

5.北外山南屋敷遺跡

6.南外山城跡

7.南外山東浦遺跡

縄文時代中期(約5000年前)から中世(鎌倉・室町時代)にかけての遺構・遺物多数が発掘確認されました。

平成13年に、弥生時代中・後期(紀元1~3世紀頃)の土器が出ており、黒曜石、下呂石も溝から出ている。

古墳時代初頭(紀元4~5世紀)の溝の埋土からは多数の土師器が出土しました。出土した小型壺の底に孔が開けてあるものがあり、

これは、お墓に供えたり、祭祀を行う際に使用される土器の特徴であることから、この溝が墓(周溝墓)の一部である可能性が高く、古

墳時代初頭には、この周辺が墓域であった可能性があります。平成14年(第2次調査)に、方形周溝墓が3基みつかっています。

平安時代の柱穴、溝、井戸などの遺構と須恵器や灰釉陶器などの遺物も多数発見され、掘立柱建物と塀または柵列が確認され

ました。特に注目されるのは、堀形のある柱跡が見つかったことです。これは、寺院や官衛(古代の役所)を建てる際の建築技術で、

この遺跡は、単なる集落とは異なる性格・役割のもので寺院や役所が存在した可能性もあります。

( この遺跡は、名鉄小牧線 間内駅南西寄りにあります。

平成15年9月 南外山東浦遺跡 第3次発掘調査 現地説明会資料

8.南外山佃遺跡

9.浜井場遺跡

この遺跡は、洪積台地(小牧面)と大山川が形成した沖積地の境界の大山川に沿ったやや小高い土地に形成されており、縄文時代早

期の遺構や弥生時代中期の竪穴住居跡等の遺跡が発見されました。弥生時代中期住居跡の下層からは縄文時代早期前葉の遺跡が発

見されました。注目されるのは、煙道付炉穴で尾張地区では始めての発見であり縄文時代早期の人々が調理を行った跡であることが判

明しています。

(この遺跡のみ、小牧線の東側で、大山川にかかる不発橋より南西側の位置にあたります。・・・筆者注)

春日井市牛山地区の古代の様子を知る本格的な発掘調査は、未だ実施されておらず、推測の域をでないようで

ありますが、すぐ近くの小牧市外山地区での発掘により、古代の様子が分かりかけてきているのが現状のようであり

ましょう。

確かに、大山川の流下する土地面には、縄文時代早期には、縄文人が、海に面した河口近く?で、居住し、弥生時

代中期・後期には、この地域に弥生人が、姿を現したといえましょう。後期に属する銅鐸信仰の弥生人もやってきてい

たと考えられる。そして、古墳時代を迎える事となっていったのでしょう。が、墓は、方形周溝墓のようで、古墳の前段階

の墓であったようです。そして、また空白期間があって、奈良時代になり、人の姿が現れているようです。とすると、空白

期間は、河川による氾濫の為、集落が終焉したとも考えられるのかも・・。

3.弥生・古墳時代の大山川中流域 ( 小牧市東田中近辺 )

現 小牧市東田中近辺は、大きな工場であります三菱重工がある所であり、国道155号線も走り、その国道上に

は、今は廃線となっておりますピーチライナーの橋脚が、残っております。

そこには、かって3基の古墳群があり、国道拡張工事により、2基は、調査後滅失いたしたようです。案内板が設

置されており、小牧市教育委員会により概説がされておりました。

{三ツ山三号古墳

案内板が、北側と南側に2つ設置され、古い方は、北側の国道155号線に面しておりました。

案内板には、「1、2号墳はいずれも一辺20mの方墳で、主体部は割竹形木棺(大きな丸太を半分に割り、内側

をくり抜き、その中に死者を葬り、合わせて棺桶とする木棺の事・・筆者注)。出土品としては銅鏡、鉄製武具、農

工具などが見つかっていると記され、”四世紀末~五世紀初”の築造で、古墳時代中期頃でしょうか。未調査の3

号墳も同様の内容と考えられる。」

出土した物をもう少し詳しくすれば、「三ッ山古墳からは,宇都宮古墳でしか発見されていない銅鏡が各木

棺(もっかん)跡に1枚ずつ,計3枚出土した。他に,斧(おの)・短剣・鎌・槍先・土器などが出土した。」よう

であります。

小牧市による解説であります。

1980年 愛知県小牧市大字東田中所在 三ツ山古墳群発掘調査報告書 愛知県土木部・小牧市教育委

員会による冊子には、「割り竹木棺の直葬でみれば、4世紀後葉~5世紀代。木棺に用いた粘土に重きを置く

と4世紀後葉~6世紀代となり、副葬品の鏡から年代をみれば、4世紀後葉~5世紀中葉位と位置づけられる

という。農耕具からは、5世紀前後かと。総じて、1・2号墳の時期は、4世紀末~5世紀はじめ頃かとされたよ

うです。」

*

愛知県史研究 第6号 「小木古墳群をめぐる問題」 赤塚次郎氏 平成12年12月9日 小牧市市民会館での講演内容の掲載。

赤塚氏によれば、三ツ山1号墳は、「方墳で、1・2・3号墳の中で1号墳が、最大の方墳で、20m弱の方墳カ、或いは前方後方墳

であれば、30~40m弱の大きさカ」と理解できると。また、1号墳の棺は、割り竹木棺ではなく、尾張独特の舟形木棺に分類すべき

であり、埋葬鏡にも、中国鏡を別の場所で破砕し、棺の中に入れる破砕鏡の風習は、弥生時代の終わりから古墳時代初頭の処置

であり、この古墳が築造されたのは、3世紀の終わりから4世紀の初め頃であろうと。相当年代が古くなり、小牧市内では最古の古

墳との認識をすべきと。2号墳の棺は、割り竹木棺であり、1号墳より新しい築造と。

小木古墳群と三ツ山古墳群では、どちらが先の築造かは、はっきりとしないようで、若干三ツ山古墳が古いのか、どちらも4世紀

前半段階を中心に造られていたのでは・・・。小木古墳群の方が、三ツ山古墳群よりもやや広大な地域共同体を形成していた可能

性が、あろうと。*

また、南側に設置された案内板には、古墳のある辺り一帯は、東田中宮前遺跡と言われるようで、「弥生時

代からこの辺りには、人が住み集落が造られていたとか。弥生後期には、土坑があったといい、溝も造られて

いた。」と記述されていた。もしかするとこの辺りは、祭りの道具を埋めた

祭祀土坑や、破損したものなど不要品を埋めた廃

棄土坑であったかも。 古墳時代へと続いていったようで、その後も、引き続いて人が住み着いていたのでしょう。

しかし、この案内板の記述とは、弱冠違う記述がしてある小牧市市内発掘調査報告書 Ⅷ・ⅩⅡ・ⅩⅤ の東

田中宮前遺跡の内容を読みましても、上記の案内板の記述は無く、只、個人の家の建設に伴う僅か2m四方の

発掘であったり、トレンチを掘ると湧き水が出たりと、遺物としては、土師器(古墳時代)が、少量出土したのみと

とか、山茶碗(13・14世紀頃)が出たりと記されているだけでした。まだ、私が知らない報告書が、存在している

のでしょうか。

三菱重工の工場の用地からは、工事中に遺跡らしきものは出なかったのであろうか。丁度大山川の左岸より

であり、その可能性は十分にあったのではないかと。三ツ山古墳群とは、近距離の位置関係にありますから。

「 三ツ山古墳群は、その後は古墳造営がされなかったようです。この辺りでは、6~7世紀までは古墳が造営さ

れていますので、何らかの規制がこの辺りにかかったかと推測できます。尾張連氏の影響下に入ったか、勝川・味

美古墳群の一族の影響下に入ったのか、若しくは、尾張戸古墳群の一族の影響下に入ったのかも知れません。

と言うのも、律令制度が、整いつつある頃、篠岡丘陵は、古代の窯跡地域であり、瓦を焼いていた窯もあり、その

{窯跡(篠岡66号,

現 小牧市大字大草、発掘調査後滅失)から、破損須恵瓦に判読できる文字として「多楽里張

戸連」とか、「50長」とかが、あるという。(小牧市史 P.72参照)}

その意味は、十分解かれていないようでありますが、少なくとも50長は、50戸をもって里(後の郷カ)の略ではない

かと、「多楽里」は、後の田楽里であろうし、「張戸連」は、頭の「尾」が、脱落した尾張戸連とすれば、この田楽里の

里長が、尾張戸連であったとも解せるのではとも解釈されているとか。(小牧市史)

小牧市の草分け的な史家 入谷哲夫氏は、JA尾張農協中央 広報誌 ふれあい 2009.10 VOL.91誌面上で

出土した須恵瓦の「多楽里張戸連」とか、「50長」を、独自の視点から解読され、張戸を「ハルヘ」と読んでもいいので

はと解釈され、張戸は、「春部」ではないかと。言い換えれば、「田楽の里の春部連」が、焼いた瓦であり、この瓦を、近

くに建てられる大山寺・勝川寺へお布施として運んだのではと考えられているのではないかと。詳しくは、下記のURLに

て http://www.ja-owari-chuoh.or.jp/about/pdf/fureai-200910.pdf

参照されたい。

私としては、味ま・味美一帯で、勢力を拡張した豪族が、味美の二子山古墳の須恵円筒埴輪を尾北古窯址群の初期

窯である下原窯で、焼いて、八田川を使って送ったと考えられるのではないかと。埴輪の元は、この下原古窯である事

は、解明されておりますから。また、大草・大山は、近距離であります。更に、この下原古窯と目と鼻の先に、西山遺跡

(古代たたら製鉄遺跡)があり、この遺跡で製鉄に従事したのは、朝鮮系の工人であろうと推察されるのですが、おそら

く尾張氏と何らかの関わりがあったのでは。7世紀中頃の事であり、この当時には、既に尾張一円、尾張氏の支配下に

納まっていた筈でありますから。

愛知県小牧市大字東田中所在 三ツ山古墳群発掘調査報告書 1980 愛知県土木部・小牧市教育委員会の報告

書 P38には、「一方三ツ山古墳群は、小木古墳群(現 小牧市小木 宇都宮古墳・甲屋敷古墳等)より北東へ約5Km

いった洪積台地の基部にあって、大山川のすぐ西に位置する。洪積台地上ではあっても古墳時代前期に開発されていた

ことはその出土遺物が示しており、その後における生産力の増大が新たなる三ツ山古墳群の成立を促したものと考えら

れる。初期段階においてその中心的役割を果たしていたのが、小木古墳群であったという事は充分考えられる。それは、

副葬品等に表されている。しかし、5世紀前後になると、その小国家の中心的役割を三ツ山古墳群の首長墓達が果たす

ようになった。この三ツ山古墳群の首長達は、中央との関係において新しい時代、新しい勢力との繋がりのもとに成立し

たものと考えられる。」 と。

*

上記の1980年三ツ山古墳群発掘調査報告書の記述は、この当時の水準下ではやむを得ない記述で有ったかも知れ

ない。

愛知県史研究 第6号 「小木古墳群をめぐる問題」 赤塚次郎氏 平成12年12月9日 小牧市市民会館での講演

内容は、現在の水準での内容であり、「小木古墳群と三ツ山古墳群は、ほぼ同時期での造営であり、弥生期末期の墓制

の名残りがある古墳期初発の様相を呈しているかのようです。この地域では、最も古い古墳に該当し、共に地域集落を

形成していたとも取れるようです。」

その後、この地域での古墳造営を停止している。その後三ツ山古墳群は、田楽里の下末古墳(前方後円墳カ)に吸収さ

れたのか、小木古墳群は、味ま・味美一帯で、勢力を拡張した味美の二子山古墳に吸収されたのであろうか。*

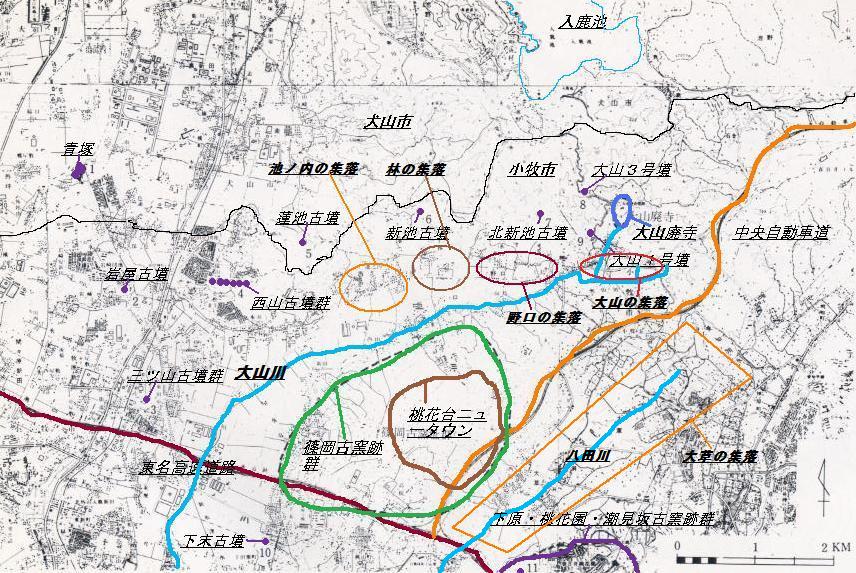

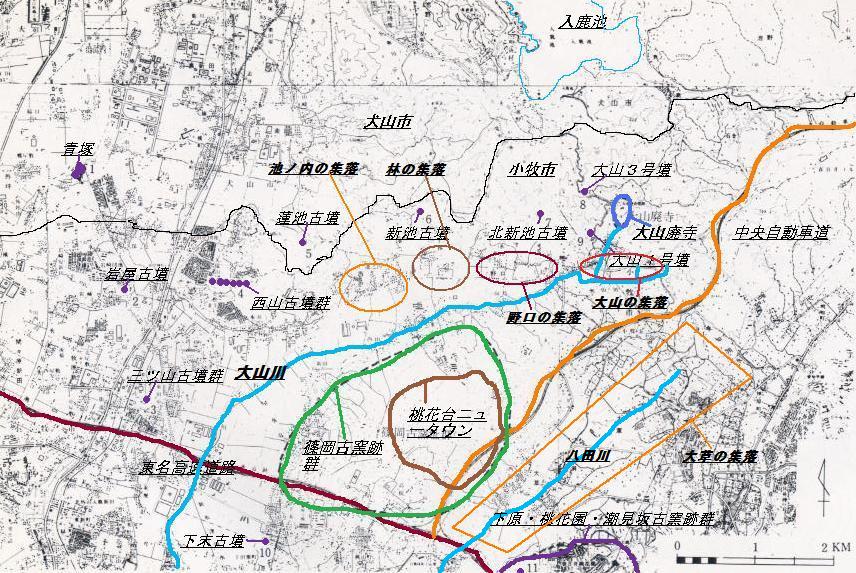

4.大山川 上流域の古墳

三つ山古墳よりかなり北側に西山古墳群が存在していたようであります。この辺りの古墳は、開発の波に滅失した

のかも知れません。本庄辺りかと推測します。何時頃の築造であるかは、はっきりしません。( 下地図参照下さい。)

岩崎山の麓にも岩屋古墳があります。この古墳は、現 木津用水のすぐそばにあり、古には、木津用水の流れて

いた所を流下していた河川があったのではと、大山川へ合流していたとすれば、この古墳も大山川流域の古墳であり

ましょうか。

5.古代の源流域 大山川流域 (現 小牧市池ノ内・林・野口・大山一帯)

「弥生後期

長床式土器の文化圏は、その後 寄道式土器(別名 宮廷式土器とも呼ぶ。)文化圏と、欠山式土器(無文の

土器)文化圏の二つに分岐。( 明治39年に出来た篠岡小学校の校庭より この二種類の土器は出土している。

大山川流域よりはやや離れた、緩やかな傾斜のある丘陵地の裾野辺り)」( 小牧市史 参照 )というように、こ

の辺りにも弥生後期の遺物が発掘されており、弥生人の痕跡は、認められるようです。

更に、この大山川を望む学校とは反対の丘陵地帯に、大山1・2・3・4号墳、北新池古墳・神尾前古墳等々が、存

在しています。

小牧市史には、「大山古墳群は、大山1号墳 大山2号墳(滅失)と続き、1号墳は、6世紀末~7世紀初頭頃の古

墳と推定されています。更に、大山3号墳は、7世紀後半であろうと推定されておりました。この大山古墳群は、大山

川源流域部分の水田を見渡せる山裾に造営されております。」と記述されております。

この大山古墳群よりやや西側には、北新池古墳が、沢沿いに存在しています。更に西側には、新池古墳が存在

するようですが、私は、現認しておりません。また、この古墳は、犬山に面した丘陵斜面であるかも知れません。

JA尾張中央 広報誌 ふれあい 2010・5 おわりのはじまり物語 「大草に小国家あり」という入谷哲夫氏の記

述があり、それによると、大草の豪族が、大草・大山・野口・林等々を支配していたのではという事を述べてみえる

のでしょうか。八田川流域にその豪族が、いたのではと推察出来えるとも読み取れる記述かと思いました。

しかし、大草地区には、古墳があったのでしょうか。大草には、政所とかいう地名が出てくるという。とすれば、これ

は、荘園制下の役所の古名の名残りではないかと推察するのですが・・・。

6、西行堂川 源流域 小牧市下末(シモズエ)一帯

この下末にも、古墳時代後期の古墳 下末古墳が存在していたようであります。( 小牧市史 P.64 参照 )

「小牧市史には、上末付近は、条里制の名残りが、土地法典(昭和45年作製)からわかると言う。その延長上とも

いえる、この下末辺り一帯は、大山川流域の水田地帯の一部であるという記述となっております。併せて、北外山

一帯にも、土地法典をつぶさに見れば、条里制の遺構が、読み取れるとも記述されております。」(小牧市史 P.65

参照) 北外山・上末は、こじんまりとしたまとまりであるという。小牧 小木が、早い段階で古墳を造営しているの

に対して、下末・大山川源流域である小牧市野口・大山は、後期古墳が多く分布している所をみると、それぞれの

地域は、一直線に開発が進んでいるのではなく、不均等な発展を遂げながら進んできていると言えましょうか。

7.まとめ

大山川の源流域から河口までを概観してきましたが、やはり縄文人の居住、その後の弥生人の渡来という日本

史のパターンが、この地域にも垣間見られると言う事でありました。この大山川下流域では、弥生人は、早くて、3

世紀前半からは姿を現していたようです。そして、4世紀後半までは、集落を形成していたと思われます。そして、

空白期間があって、7世紀にも姿をみせているように思えます。

この地域には、銅鐸祭祀の集団の弥生人が、渡来したであろうと思われ、縄文人と混合していったのでは。現在

大山川流域で銅鐸が発見されているのは、大山川下流域の小牧市北外山で、1基のみであります。しかも、この銅

鐸は、紐がつけられ実際に音を出す実用性のある古いタイプの物であったという。

とすれば、大山川流域では、弥生時代中期頃、下流域から定住が、進んでいったと理解すればいいのでしょう

か。3・4世紀頃の外山地区の弥生人は、居なくなったようで、では、この弥生人は、いずこへと・・・。その後、上流

域へと進出していったと理解すべきなのでしょうか。そして、4世紀初頭には、もう中流域の大山川の現 小牧市

東田中地区で、1号墳(滅失)一辺20mの方墳カ或いは、前方後方墳の可能性も。主体部は尾張独特の舟形木棺。

出土品としては銅鏡、鉄製武具、農工具などを備えているようであります。鉄製の武具が一緒に埋葬されていたと

すれば、「4世紀末頃~5世紀初頭の築造であり、この古墳の埋葬者は、この地域の長であったのでしょう。」(小

牧市の解説)という記述は、現在では、4世紀初頭の頃と看做す方が適切ではないかと。

階層分化が進んでいたとも取れます。ところで、この地域の弥生人は、いつ頃ここへ定住するようになったので

ありましょうか。この近辺での弥生集落遺跡等の発見も無く、未開拓の地域ではあります。

現在、大山川下流域での古墳は、見出されておりませんが、墓制としては、方形周溝墓であったようです。洪水

によるのか、何らかの事情で、4世紀には、外山地区から姿を消してしまうようです。上流域(源流域)では、弥生

後期の弥生人の痕跡が認められ、6~7世紀頃古墳を築造していくようであります。

また、丹羽郡で早くから定住していた爾波氏( 大縣神社・田縣神社の祭神 )が、一丘陵越えて、大山川の源流域

の小牧市林地区近辺に進出し、開拓していた可能性もあり、式内社であろうと思われている非多神社(現在は、三明

社と呼ばれている神社カ)が、大縣神社領(二ノ宮領)であり、社人も二ノ宮に属する者である三明神社であったという

事のようでありますが、これは、平安末乃至鎌倉初期の頃の寄進であった。

そうそう庄内川中流域 勝川近辺の現 小野小学校校区の松河戸集落(庄内川にかかる松川橋の右岸上流域)

にも、弥生時代前期の環濠集落があったと聞き及んでおります。とすれば、大山川は、この庄内川に流れ込んでい

たのではないかという推測もできえましょうか。大山川は、内津川と五条川の間を流れていた河川であった筈であり

ましょうから。

今後は、八田川流域、内津川流域の縄文・弥生・古墳時代の概観にも挑んでみようと考えています。

参考文献

・ 愛知県小牧市市内遺跡発掘調査報告書 Ⅷ 小牧市教育委員会 小牧市立図書館 蔵書

( この報告書の内容は、桜井山遺跡・城島遺跡

浜井場遺跡・東田中宮前遺跡についてです。)

・ 愛知県小牧市市内遺跡発掘調査報告書 ⅩⅡ 小牧市教育委員会 小牧市立図書館 蔵書

・ 〃 ⅩⅤ 〃

・ 小牧市史

・ 一宮市史 上

・ 庄内川流域の弥生時代 春日井市勝川・松河戸遺跡を中心に 永井宏幸 民俗考古調査室嘱託

( 郷土誌かすがい 第39号 参照 )

・ 埋蔵文化財愛知 No.52 財団法人 愛知県埋蔵文化財センター

・ 平成14年11月 内方前遺跡 第2次発掘調査 現地説明会資料

・ 平成15年9月 南外山東浦遺跡 第3次発掘調査 現地説明会資料

・ 愛知県埋蔵文化財センター 研究紀要 第1号 2000.3

・ 愛知県小牧市大字東田中所在 三ツ山古墳群発掘調査報告書 1980 愛知県土木部・小牧市教育委員会

平成25(2013)年2月24日 最終脱稿

平成25(2013)年3月10日 一部加筆

平成25(2013)年3月17日 一部加筆

平成25(2013)年4月2日 一部加筆

平成25(2013)年4月24日 一部修正

平成25(2013)年6月18日

一部修正

・ 愛知県史研究 第6号 平成30(2018)年11月6日 一部加筆

< 参考 >

大山川 上・源流域に於ける古墳の位置を示す地図 ( http://book.geocities.jp/ysk1988tnk/ooyama/4matome1.html 内にあり

ます地図を転写させて頂きました。)