試合形式

- ダブルス個人戦と団体戦を原則とする。

- ダブルス個人戦は、混合ダブルス、女子ダブルス、男子ダブルスが基本とする。

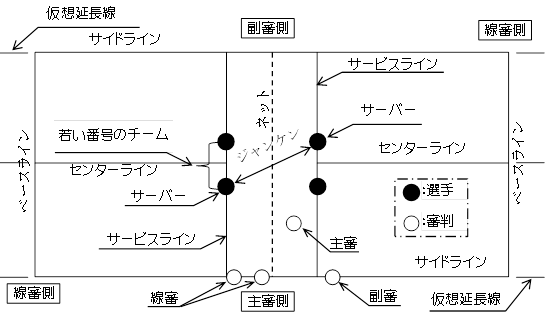

尚、男子ダブルスの合計年齢が規定年齢を超えると混合ダブルスとして扱う大会もある。 - 対戦者のコートにつく位置は、リーグ戦表の順番で若い番号のプレーヤーが、主審の左側に入る。

- プレーヤーは必ず、すべてワンバウンドの後、ツーバウンドする前に、相手側コートに打たなければならない。

- サーヒ゛スされたボールをレシーブした後は、ペアのどちらが打っても良い。交互に打たなくてもよい。

- ネットを挟んで向き合ったプレーヤーのうちサービス側に立ったプレーヤーと斜向かいのプレーヤーが(サーヒ゛スをする人が)トス(ジャンケン)をする。勝者はサービスまたはレシーブの何れかを選択し、敗者は残りとする。

- 1ゲーム終了ごとにコートをかわる。

[補足]

-

試合開始前の選手整列

試合開始前に選手がコートにつく位置は、サービスラインの上に下図のように整列する。

リーグ戦表の若い番号のチームが主審の左側、他チームが右側につく。

-

試合終了後の選手整列

試合終了後も上図と同様、若い番号のチームは右側コートに整列する。主審が勝敗を宣告した後、両チームの右側に位置するもの(サーバー)が記録票を確信した上、サインを行う。

- 試合開始前の選手集合の時には、ラケットを脇に抱えて整列し、主審から名前を呼ばれた時には[ハイ]と返事をする。

- 試合終了後の整列時にも、ラケットを脇に抱え、主審の[レイ]の合図で一同に礼をしてから、選手同士でお互いに握手をした後、その場で審判側に身体を90°回して審判団に礼をする。

- チェンジコートの時は、次のサーバーのためにボールをコートの右コーナーに置いて移動するか、チェンジコート後に相手サーバーへ、1,2バウンドで届くように送球する。

- チェンジコートのときは、選手は反時計回りで移動する。

- 審判から選手集合の合図があったときは、選手は速やかに所定の位置に集合し整列する。

- ゼッケンは審判員・相手選手に見える位置に着用する。

-

サーバーはそのセットが終わるまで同一人。途中での変更は認められない。図1参照。

得点の合計が偶数の時はネットに向かい右側のコート、奇数の時は左側のコートがサービスポジションになる。

- レシーブ側はそのセットが終わるまで試合開始時と同じポジションであること。

ポジションを間違えてレシーブをした時、又は間違えてサービスをした時に審判や相手チームが気づかずに次のサービスに移った時のポイントは有効になる。審判や相手チームが気づいて宣告・抗議された時は失点になる。 - サーヒ゛ス側がレシーブ側に、レシーブ側がサーヒ゛ス側にコートが変わっても、ネットに面するポジションは同じであること。即ち、サーバーはネットに面して右側、パートナーはネットに面して左側に立つ。

- サーヒ゛スは、ボールがネットにタッチしない高さと、サービスライン、サイドライン、センターライン、ベースラインに囲まれた対角線上の範囲に打ち込まなければならない。 ボールがネットにタッチして相手コートに正しく着地した時はリプレイになる。図2参照

- サーヒ゛スされたボールをレシーバーが返球するコートは、サービス側コートであればどちらのコートの誰に返球してもよい。そして、返球されたボールをサービス側の誰でもが、このボールを捉えてレシーブ側(相手側)コートに返球してもよい。以後、同じ要領でラリーをする。図2参照

- ゲームオーバー時にはチェンジコートする。この時、ネットに向かって右側のサイドラインに沿って反時計まわりに相手コートに移動して試合を再開する。

勝敗の決め方

- 6点先取した方がそのゲームを勝利する。

得点が5対5になったら、SR戦で勝敗を決する。「SR戦」の項を参照。

どちらかのチームが5点先取している時にタイムオーバーになると、両チームに1点ずつ加点されて、5点先取していたチームが6点になってそのゲームを勝利する。例えば、5対3が6対4になる。 - 基本の試合形式は、3ゲームマッチであるから、2ゲームを制した方が勝者になる。

試合形式が2ゲームマッチになることもある大会で引き分けた時は、ファイナルゲームで勝敗を決することもあるし、引き分けにすることもある。 - 競技の運営上、必要に応じて他の方法で行うこともできる。いわゆる、ローカルルール。

- ファイナルゲームで勝敗を決する時のサーヒ゛スは、試合開始時のサーバー1からパートナーのサーバー2へ、次にレシーブ側のサーバー3からサーバー4へと時計回りに ローテーションする。ファイナルゲームの項の図5を参照。

サーヒ゛ス

- サーバーは、ゲーム開始前の主審の促す「トス(ジャンケン)」で決める。

「トス」はネットに向かって右側(サーバー)の人同士が行う。試合形式の項の図参照 - サーヒ゛スは、主審がコール(プレイボール、スコアのコール)した後にすみやかに行う。

コール前にサーヒ゛スをするとノーカウントになり、サーヒ゛スをやり直すさなければならない。 - 攻守両サイドともサービスは不当に遅らせてはならない。

- 「トス」でサーヒ゛ス権をとったサーバーと斜向かいに対面する相手サーバーは、勝敗が決するまでそれぞれ一人に固定される。但し、サーバーが順に変わるファイナルゲームを除く。

- サービスのトスは、次のように行う。

- サーヒ゛スは主審のコール(プレイボール、スコアカウント)を待って行う。コール前のサーヒ゛ス等の行為(トス、異なるサービスサイドでのトスやサービス等)はすべてノーカウントになる。

- 最初はネットに向かって右側のコートからサービスを開始する。以後、得点の和が偶数のときは、ネットに向かって右側のコートで、奇数の時は左側のコートでサービスをする。コートを間違えると「アウトサービスサイドミス」になる。

- 上向きの掌に乗せたボールを上向きにトスをする。トスをする際に故意にボールに回転を掛けてはいけない。

- サービスコートやサービスエリア内にトスをする。これらのエリア以外にトスすると失点になる。図3左図参照

サイドラインやセンターライン、あるいは仮想延長線上のトスは許される。 - サーヒ゛スは1回だけ。セカンドサーヒ゛スは無い。

- トスのやり直しは出来ない。トスを上げたら必ずサーヒ゛スをしなければならない。

但し、他コートのボールや選手が入って来る等、サーヒ゛スを中断せざるを得ない事態が生じたときは、審判の判断で、トスのやり直しができる。 - 主審のコール前にラケットにボールを当てておいたのを、コール直前にボールを離してトスに入る行為は許される。

- 必ず、ワンバウンドしたボールをサーヒ゛スする。

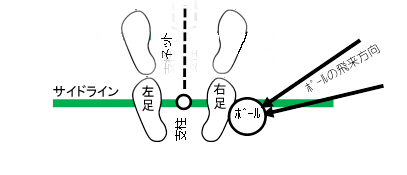

- サービスをした時にサーバーの靴がベースラインを跨いでいたり、ベースラインや仮想延長線に靴の一部が掛かってはならない。図3右図参照。但し、サーヒ゛スをした後ならこの限りでない。

- サーヒ゛スでボールを打つ時のボールの高さは、*1腰骨より低いこと。腰骨より高いボールを打つと「ウエストオーバー」で失点する。

*1:腰骨とは、骨盤の出っ張ったところの、ズボンのベルトが引っ掛かるところで、腰のあたりの骨のことを総称して呼ばれているようであるが、腰骨と言う骨は存在しない。

- 主審がスコアをコールした後に、ラケットとボールを接触させない。

ラケットとボールを接触させると同時に失点になる。サービスを含め2打することになるから。 - サーヒ゛スを正しく対角線上の相手側コートに入れる。

- サーヒ゛スがネットや支柱及び得点板等に当たって正しく相手側コートに入った時はネットインになり、サービスをやり直す(ワンモアサーヒ゛ス)。

- サーヒ゛スはサーバーが、ネットに向かって右側のコートより始め、次に左側コートへ移り、その次に右側コートに移るローテーションを繰り返す。図1参照

- ゲームが終わるごとにコート替え(チェンジコート)をする。

- 2ゲーム目のサービスは、チェンジコートしてから相手側サーバーが第1ゲームのサーバーと同じく、ネットに向かって右側のコートからネット向こうの対角線上のコートへ向けてサーヒ゛スを開始する。

- サービスの位置を間違えてサーヒ゛スをした時、主審は気がついた時点でアウトを宣告出来る。例え、ラリー中であっても。主審が気づかずに相手チームが気づいた時は、主審にアピールしてタイムを掛けてアウトを宣告してもらう。

双方が気づかずに次のサービスに入ってしまったら、前のサービスやポイントは有効になる。 - 1勝1敗の後の3試合目に行うファイナルゲームは、第1ゲームのサーバーから始まり、次には左隣のパートナーへ、それから相手側のサーバーへと時計回りに移動する。図5参照。

- ファイナルゲームでタイムオーバーになった時は、次の次の人がサーバーになる。それは両チームに1点づつ加点されて、得点が例えば、4対3から5対4になることでサーバーが次の9番目ではなくて10番目に移るから。

- ファイナルゲームでスコアが5対5になった時のサーバーは最初のゲームのサーバーに戻ってSR戦を行う。

レシーブ

- 最初のサーヒ゛スレシーブは、ネットに向かって右側のサービスコートから始まる。以後は、左側のサービスコートに移り、次は右側へと順次移り替る。

サービスコートを間違えてレシーブした時、相手チームの抗議や審判の宣告があれば失点になる。 - レシーバーは試合終了まで最初のゲームで就いたポジションに就かなければならない。パートナーとポジションの交替はできない。

- サーヒ゛スレシーブ以外では、自軍側コートであればコートのどこでレシーブしても良い。

但し、相手側の視界をさえぎったり、妨害や威嚇をしてはならない。

- ワンバウンドしたボールを正しく相手コートに返球する。正しく返球できなかった時やツーバウンドやノーバウンドのボールを返球、あるいは、ノーバウンドのボールに当てたりすると失点になる。

- レシーブの位置を間違えてレシーブたのを審判員から注意を受けたときや、相手側選手からの抗議が審判員に認められた時は失点する。但し、間違いを審判員も相手側選手も気がつかないまま次のサービスに入った時、その時のポイントは有効になる。失点の時は「アウトサーヒ゛スサイドミス」とコールされる。

- ノーバウンドのボールが直接に服や靴を含む体やラケットに当たった時は「ダイレクトボール」で失点になる。

当たった場所がコートの内外かや、体やラケットの全部や一部かを問わない。 - 一打で相手コートへ正しく返球する。

二打以上で返球したり、ラケットにボールを保持(ホールド)させて返球すると「ドリブル」で失点になる。 - セーフかアウトか定かでないきわどいボールは返球しても良い。決してプレーヤー自身が判定しない。

- SR戦の時は、ネット向こうのサービスラインを含む対角線上の相手側コートに返球する。サービスラインよりネット寄りにボールが着地すると失点になる。

- 返球したボールが、ネットや支柱、あるいは支柱に付属している得点板バーなどに当たって正しく相手コートに着地したら、そのボールは生きている(インプレイ)のでゲームを続行する。(インプレイ)

- レシーブ時に、ラケットやアクセサリー等、身に着けた物が、相手側コートや他のコートに入ったり、ネットや支柱及び得点板、若しくは審判や壁等、周囲の施設物に当たると失点する。

- ラケットや服を含む体の一部がネットに触れないように返球する。触れると「ネットタッチ」で失点する。

- ラケットや体の一部がネットを越えてもネットに触らなければゲームを続行(インプレイ)する。

- 他のコートからボールやラケットなどが自チームのコートに入ってきてもゲームを続行する。

自ら処理せずに審判の処置を待つ。 - ラケットや体の一部がネットを越えてもネットに触らなければゲームを続行(インプレイ)する。

- ネットの無い支柱の外側のネットより高い空間を通して返球できる。

従って、必ずしもネット越しに返球しないでも良い。 - 返球したボールが直接審判に当たった時に、審判がコート内に居たりサイドラインを踏んでいれば「ノーカウント」になる。又、ネットより低いボールでも審判が返球する側コートのサイドラインを踏んでいれば「ノーカウント」になる。審判がサイドラインを踏まずにコート外に居れば失点になる。

- 返球したボールが直接審判に当たって相手コートに正しく着地しなかった時は失点になる。

- アウトボールはチームのプレイヤーであれば誰が捕球しても良い。

- ボールの栓が抜ける等してボールの弾みが悪くなってもゲームを続行する。ゲーム終了後に主審に弾みの悪いことを主張する。主審が30cm以下しか弾まないことを確認すると「ノーカウント」になる。

- パートナーのラケットと衝突してもボールが正しく相手コートに返球されればゲームを続行する。

SR戦

得点が5-5の同点になった時、SR戦でそのセットの勝敗を決する。いわゆる、ジュースと呼ばれるもの。

SR戦は以下の要領で行われる。試合の途中でサービスがアウトになったり、返球がアウトになると同時にアウトになった方の敗戦になる。

又、サーヒ゛スしたボールや返球したボールがネットとネットから1m離れた幅6.1mのサービスラインで囲まれた6.1m2のエリア(通称"ドボン"」に直接落ちた時は、アウトになる。

- サーバー側の「サーバー1」がサービスをする。図4-①

サーバーは、サービスエリア(対角の相手側コートのうち、ネットとサービスラインで囲まれるエリア、通称ドボンを差し引いたエリア、すなわち3.05m幅×5.7m長の長方形エリアにサーヒ゛スする。 - レシーブ側の「サーバー2」はこのボールを正しく相手コート(サービスエリア)に返球する。図4-②

正しく返球するとは、ネットからサービスラインまでの区域以外の3.05m幅×5.7m長のサーバー側コートに返球をすること。 - 「サーバー1」は正しく返球されたボールを正しく返球する。図4-③

- レシーブ側の「サーバー2」は正しく返球されたボールを正しく返球する。図4-④

- 主審より『セーフ』とコールされる。

- サーヒ゛ス権がレシーブ側の「サーバー2」に移る。

- 1~5を繰り返す。

- サーヒ゛ス権がサーバー側の「サーバー3」に移る。

- 1~5を繰り返す。

- サーヒ゛ス権がレシーブ側の「サーバ4」に移る。

- 勝敗が決するまで、サーバーを交代して、手順1~5を繰り返す。

ファイナルゲーム

2ゲームで勝敗が決しない時は、ファイナルゲームで勝敗を決する。

ファイナルゲームは、1ゲーム目のポジションに変わる。

サービスは、1ゲーム目のサーバーのサーバー1から始まり、以下、サーバー2、サーバー3、サーバー4、…へと順に変わる。

タイムオーバーの時は、両チームのスコアに1点づつ加点されるので、サーヒ゛ス順は次の次へと一つ繰り上がることに注意する。例えば、サーバーポジションが①⇒②に変わるところが、①⇒③に変わる。

詳しくは、「サーヒ゛スの方法の12項」を参照のこと。

インプレー

以下の場合、インプレイ(ゲームが進行中であること)になりゲームは継続される。

- ボールがネットや支柱あるいは、支柱に直付けの得点板に触れて相手側コートに正しく入った時。

得点板より高い支柱に触れて入った時も同じ。 - ボールが支柱の外側をネットより高く通過して相手側コートに正しく入った時。

- 体やラケットの一部がネットに触れずにネットを越えた時。

- 手から離れたラケットが相手側コートや他のコートに入らなかった時や、ネットや支柱及び審判に当たらなかった時、及び、壁や周囲の施設物に当たらなかった時。

- パートナーのラケットに触れて打ったボールが相手側コートに正しく入った時。

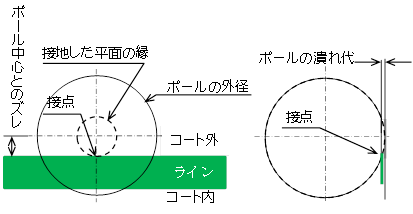

- ライン間際に着地したボールは、ボールの着地部がラインに接していれば[イン(オンライン)]、そうでなければ[アウト]と判定される。この時の審判判定では数値的な表現はしない。

プレー中の失点

次のプレイは失点する

- 返球したボールが相手側コートの*1ラインの外に落ちたとき。

- サービスしたボールやラリー中のボールがノーバウンドで直接に、ラケットや身体及び体に身に着けている物(服、靴、アクセサリー、鉢巻、他)に接触したとき

- ワンバウンド(ツーバウンドする前)で返球できなかった時

- 体を含む身に着けた物やラケットがネット及び支柱に触れたとき、また、ネットを越えてボールを打ったとき。

振り抜いたラケットがネットの上部及び下部でネットを越えてもネットに触らなければ許される。

但し、コートの内外に飛んだラケットのうち、ラケットの全部や一部がネット及びネットの線上を越えて相手側コートに入れば失点する。 - ラケットがボールに2度以上触れたり、ラケットでボールを保持して返球したとき。

- レシーブしたボールが、審判員や支柱に取り付けられていない得点板、及びその他の施設物に当たったとき

- 選手が身に着けている、アクセサリー・ハンカチ・鉢巻・他が落ちて、相手側コートに入った場合や、審判が自軍側のコートのラインの外側に立っている時にナット・支柱・審判に当たった場合

- ラリー中にボールの空気入れ口の栓が抜けているのを見つけて独断でラリーを止めると、止めたほうの失点になる。

[補足]

- ネットタッチが宣告されて失点するのは試合中の行為についてだけ。従い、相手がレシーブ出来なくなったことが明白になって(ボールデッド)プレイが終了してからのタッチネットは許される。

- プレイ中に誤って隣のコートに入ってしまったり隣のコートでネットタッチしても許される。

- プレイ中に身体の一部(腕、上半身、靴)がネットに触れていなければ、ネットを越えていても許される。

- プレイ中に身体が支柱の外側のネットの延長線上を越えて相手コート側に侵入しても、相手コートに入っていなければ許される。

- ボールがガット以外のフレームやグリップ及びグリップを握っている指に当たっても許される。

プレイ中にタッチネットが宣告されるのは、そのコートに入っている選手全員(4名)

*1:ボールがラインの外に落下するとは、ボールが床にバウンドした時にボールの下面が潰れて平面になったその平面の縁がラインから離れているということ。潰れる量はボールの空気圧と自然落下する高さ、あるいは気温で変わるのでボール中心とラインとのずれ量を定量化するのは極めて難しい。詳しくは下図参照。

ノーカウント

次の場合、ノーカウントとなってリプレイされ、カウントされない。

- 主審が「プレーボール」や「得点」をコールする前に行ったサービス。

- 審判員の判定の誤りや*2得点他の誤りでプレーが中断した時。

- *3突発事後などでプレーが中断された時。

- *4打球した側のコートに靴を踏み入れている審判員にボールが当たってしまった時。

- ボールが破損した時。コートの内外に関わらない。

- ゲーム中に*4ボールの弾みが悪くなったと、プレーヤーからアピールがあった時、審判がボールを1.5mの高さから自由落下させた時にボールが床面から30cm以下しか弾まなかった時。

[注釈]

*2:得点の誤表示

選手が得点の間違いに気づいた時は、ラリー中であってもタイムを掛けて、訂正の申請をする。

また、選手も審判も間違いに気づかないで次のサービスが行われても、途中で気がついた時は前の正しい得点に戻してサービスをやり直す。尚、試合終了後の整列で記録票を確認した時に誤りに気がついた時は誤りを訂正できる。

*3:突発事故には次のケースがある。これらの妨害があっても、正常にプレイされた時はゲームは続行される

- 他のコートの選手がコートに侵入してきて、正常なプレーができなかった時

- 他のコートから入ってきたボールに邪魔されて、正常な返球ができなかった時

- 他のコートから転がってきたボールに、ボールが衝突した時

- 線審や他のコートの選手などと接触・衝突及び危険を感じた時等により、正常に返球できなかった時

*4:審判の靴のコートへの踏み入れ方による判定の違い 下図参照

サービスや返球をしたボールがノーバウンドで直接審判に当たった時の判定は、審判の足の位置で変わる

- 審判がコートの外に立っている時は、[アウト]。

- 審判の右足の靴がボールを打った側のコート内にあったり、サイドラインに掛かっていた時は、ノーカウント。

- 審判の左足の靴がボールを打ったコートの反対側のコート内にあったり、サイドラインに掛かっている時は、ボールの高さで判定は変わる。

・ボールの高さが1m以上の時は[ノーカウント ]。

・ボールの高さが1mより低い時は、[アウト]。 - 反対側コートからボールが飛んで来た場合も同様に解釈する。

*4:ボールの弾みが悪いことについて処置をした時の注意

ゲーム中にボールを変えた時やボールに空気を圧入した時は、現サーバーと対角線上の相手方のレシーバ-は1本づつサーヒ゛スの練習をすることができる

アウトボールの処置

- アウトボールは、チーム内の*5誰が処置してもよいが、ノーバウンドで捕球したり、身体に当たった時はアウトになる。

- ライン際に落下したボールはアウトでも返球して良い。

選手自らのジャッジは出来ないのでアウトとかアウト臭いと思っても返球した方が無難。 - よそのコートのボールが自コートに入ってきたままの時もゲームは続行しながら、審判員に除去して貰う。

選手自らがボールを除去しようとしてレシーブをミスしても、審判がゲームに支障をきたしたと判断しない限り、何ら救済されない。

[注釈]

*5:誰が処置してもよいと言うのは、選手4名のうち誰でもが処置してもよいと言うこと。但し、アウトボールがよその

コートに入った時は別であって、選手自がコートに入って処置してはならない。

アウトボールを相手選手に渡す時は、相手に1,2バウンドで届くようなボールをノーバウンドで送球する。

- ダブルス、個人戦の時は、そのゲームの当事者のみが抗議できる

- 団体戦の時は、傍にいる監督や、そのゲームの選手のみが抗議することができる

- 審判の判定がおかしいと思ったときはゲームを続けながら審判へ抗議の意思表示をし、ラリーが終わったあとで講義を行う。

選手からの抗議を受け審判が審議しているあいだ、選手はベースライン付近でその判定を待つ。 - 審判の競技結果に対する再抗議は認められない。

- 選手自らが、アウト、セーフ等、大声で発声する等、審判の誤審を招くような行為は控えると共に、選手自身の判断で試合の進行を止めるような失点行為をしない。

- ボールがネットに引っ掛かった時は、その状況を見て主審が判定する。

・自陣コート側に引っ掛かった時は、アウト。

・相手コート側に引っ掛かった時は、ノーカウント。 - 負傷した場合等の応急処置の時間は、1ゲームにつき1人り5分まで与えられる。

- 審判員は、ゲーム中のプレーヤーの状況を見て、ゲームを中止させることができる。

- サーバーがトスをして打球した時から副審は、計時を開始する。ラリーの時間が1分間を越えたら、副審の[タームオーバー]の宣告でタイムオーバーとなり、両チームに1点づつ加点される。(特別促進ルール)

- 予選リーグで選手が怪我等をして棄権した時は、当ゲームと、既に終了したゲームを含めた全てのゲームで棄権したチームの得点は0点になってしまい、対戦成績は全ての試合で0対6に修正されて負けとなる。

- 順位の決め方(ファイナルまで行う時)は、次の通りとする。

- 勝ち試合数から、負け試合数を引いた差分で勝ち試合数の多い方。

- 勝ちゲーム数から、負けゲーム数を引いた差分で勝ちゲーム数の多い方。

- 得点から失点を引いた差分の数の多い方

- 上記a~cの結果が同じになる複数の選手あるいは複数のチームのある時は、試合をしたその選手同士あるいはチーム同士での戦勝者が勝者になる。

- 選手がタイムをとれる場合。

- 負傷や体調不良によるタイム。

- 審判判定に対する抗議。

- 試合中の給水の可否は状況次第。

・チェンジコートの時に素早く給水する場合は黙認される。

・熱中症の懸念される夏場の大会では大会委員長の認めた場合は給水できる。

- 特別推進ルールのタームオーバーは、

a. ラリー中のボールが着地する前であってもタイマーが鳴った時点で成立する。

b. 副審がタイムオーバーを宣告し忘れた際、選手がこれに気づいた時は審判にアピールして主審のコールを待つ。 - 何れかのチームの得点板の点数が5点になっている時、タイムオーバーになったら両チームに1点づつ加点されてゲームは終了する。

- 副審や線審がそれぞれの守備範囲で判定のコールをした際は、その時点で判定は成立する。主審は追認のコールをするだけ。

- 申し込み後のメンバー変更などでオープン参加になった時、試合結果は相手チームにもすべて反映・採点されるが、オープン参加になったチームは決勝トーナメントへ進めない。

- 2ゲームの試合の順位の決め方は、次の通り。

a.勝ちゲーム数から、負けゲーム数を引いた差分で勝ちゲーム数の多い方。

b.得点から失点を引いた差分の数の多い方

c.上記b~cの結果が同じになる複数の選手あるいは複数のチームのある時は、試合をしたその選手同士あるいはチーム同士での戦勝者が勝者になる。

*補足

・上記「a」で順位が決まれば、「b」以降の集計はしない。

・上記「c」でも、順位が確定しない時は、ファイナルゲームではない通常の試合を1試合だけして順を位決める方法もある。 - ラリー中にラケットのガットが切れた場合、ラリーが終わった時点でタイムを掛けてラケットを取り換えることができるが、それまでの試合結果は保持される。

- ラケット等、試合に必須のものを保有していない時は試合に出場できずに棄権になる。

- 選手集合の合図があってから5分以内に集合できない時には、

・その試合は没収試合になる。当該チームは、0-6、0-6、で負ける。

・配慮すべき理由がある時は、大会委員長の判断で繰り下げて試合を行うことができる。

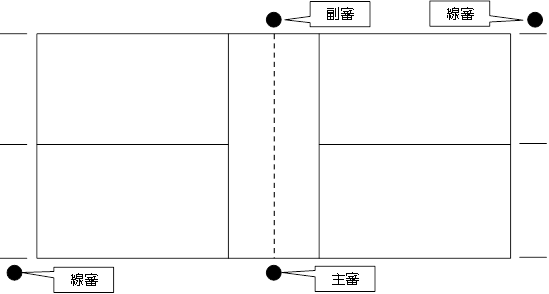

審判員の配置

主審、副審、線審の基本的な配置を下図に示す。大会の会場により線審はこのような配置にならない場合あり。

線審は、担当のコートの審判をするだけでなく、隣接するコートの選手の動きを妨害しないように気をつけなければならない。

審判の務め

- 審判は、主審、副審、線審(2名)の都合4名。

- 審判は、選手他が安全に競技が出来る環境にある事を確認したうえで、審判全員の協力のもと、競技規則による公正なジャッジにもとづくスムーズなゲーム進行に務める。

主審

協議に関するすべての責務を持ち、受け持つコートで最も重要な名役目を負う。

- サイドライン中央付近に立ち、サービスライン、センターライン、サイドラインと、その仮想延長線をしっかり見てジャッジする。

- 「アウト、ポイント」あるいは「ポイント」を発声して副審に得点表の進行を促し、サービスサイド側から得点をコールする。

- 競技規則を順守する。

- 競技の記録をとる。

- 負傷者が出た時は、競技を一時中断する。

- 競技者に不正があればこれを注意する。

- 停止したプレーに対し合図によって再開させる。

-

主審が出来ない審判。これ以外の審判は全てできる。

a.ベースラインのジャッジ

b.コートに入ってきたボールの除去

c.タイムオーバーのコール

d.副審側サイドラインのジャッジ

- 選手をネット中央に集合させて、申請されている選手かどうかを確認する。

審判も同時に集合させる。 - 対戦するサーバー同士のトス(ジャンケン)で勝った方にサーヒ゛スかレシーブかを選択させる。決まったら、審判は選択結果を選手に宣告して試合を開始する。

- ”プレイボール”の発声で試合を開始する。

- 主審側サイドラインとセンターライン及びサービスラインと仮想延長線のジャッジを行う。

- 「アウト、ポイント」あるいは「ポイント」と発声してから、副審に得点表に得点を加点させる。

- 副審のタイムオーバーの発声に従いタイムオーバーを宣告したら、両ペアに1点づつ加点させる。

- サービスサイド側に向かってポイントをコールする。

- 選手が負傷した時は試合を中断(5分以内)する。負傷が試合続行可能な程度なら、試合を再開する。

続行できない時は試合を中止して負傷していないチームの不戦勝とする。この時のカウントは「0-6」 - 選手の異議申し立てのある時、主審はこれを受けて一時試合を中断する。それから審判全員集合させて審議に掛ける。結論が出たら審判を解散させてから、選手全員を集合させて審議の結果を告げる。選手全員をもとの位置に戻したら、声を発して試合を再開する。審判の異議申し立ても同じ。

- 選手に不正のある時はこれを注意する。

- ”ゲームセット”の発声でゲームを終了させる。

- 選手をネット中央に集合させてから試合結果を告げ、試合を終了させる。

- 試合終了後、所定の用紙に競技の結果を記録する。

- サーバーの足がラインクロスしていないかを見る

- ドリブルを判定する

副審

- 副審は、主審の反対側に位置する。

- サーバーがサービスすると同時に計時を開始(タイマーを押す)する。

ラリーが1分経過したことを知らすアラームが鳴ったら、右手を前方斜め上に上げて[タイムオーバー]を宣告する。 -

副審の責務は、得点を表示することと、副審側のサイドラインのジャッジをすること。

ボールがラインを割った(アウト)時は、[アウト]とコールし、ライン上に着地した時は、両手で床面を指して[イン]を表す身ぶり(ジェスチャー)をするだけで、コールはしない。 - 主審と線審の気づかない違反があれば主審に違反を進言する。

- 主審の相談に応じて意見を述べる。

-

副審の出来ない役審判。これ以外は全てできる。

a.選手集合のコール b.サービス時のセンターラインのジャッジ

c.サービス時のサービスライン上のジャッジ

d.サービス時のセンターラインの仮想延長線上のジャッジ

e.サービス時のベースライン上のジャッジ

f.抗議に対する判定とジャッジ

g.プレイ再開の宣告

h.チェンジコートとゲームセットの宣告

線審

- 線審の一人は、主審側サイドラインとベースラインの交わる付近に位置し、もう一人の線審は主審の右側に当たる副審側サイドラインとベースラインの交わる付近に位置する。線審同士は対角線上に位置することになる。

- 線審は、ボールがベースライン上に着地したか、割ったかのジャッジをする。

ボールがラインを割ったら、赤旗を上げて[アウト]とコールし、ライン上に着地したら、赤旗を下げて[イン]を身ぶりするだけで、コールはしない。 - 主審、副審の気づかない違反などに対し主審に進言する。

- 線審は、サーバーの足がラインクロスしているかどうかをジャッジする。

- 主審の相談に応じて意見を述べる。

-

線審の出来ない審判。これ以外は全てできる。

a.選手集合のコール

b.サービス時のセンターライン上のジャッジ

c.サービス時のサービスライン上のジャッジ

d.サービス時のセンターライン仮想延長線上のジャッジ

e.サービス時のサイドライン仮想延長線上のジャッジ

f.サイドライン上のジャッジ

g.タッチネットとオーバーネットのジャッジ

h.タイムオーバーのコール

i.講義のヒアリング

j.講義に対する判定とジャッジ

k.選手が負傷した時の計時

l.プレイ再開の宣告

m.チェンジコート、ゲームセットのコール

ゲーム進行手順

- 選手をネット中央に集合させて、申請されている選手かどうかを確認する。

審判も同時に集合させる。 - 対戦するサーバー同士のトス(ジャンケン)で勝った方にサーヒ゛スかレシーブかを選択させる。決まったら、審判は選択結果を選手に宣告して試合を開始する。

- ”プレイボール”の発声で試合を開始する。

- 主審側サイドラインとセンターライン及びサービスラインと仮想延長線のジャッジを行う。

- 「アウト、ポイント」あるいは「ポイント」と発声してから、副審に得点表に得点を加点させる。

- 副審のタイムオーバーの発声に従いタイムオーバーを宣告したら、両ペアに1点づつ加点させる。

- サービスサイド側に向かってポイントをコールする。

- 選手が負傷した時は試合を中断(5分以内)する。負傷が試合続行可能な程度なら、試合を再開する。

続行できない時は試合を中止して負傷していないチームの不戦勝とする。この時のカウントは「0-6」 - 選手の異議申し立てのある時、主審はこれを受けて一時試合を中断する。それから審判全員集合させて審議に掛ける。結論が出たら審判を解散させてから、選手全員を集合させて審議の結果を告げる。選手全員をもとの位置に戻したら、声を発して試合を再開する。審判の異議申し立ても同じ。

- 選手に不正のある時はこれを注意する。

- ”ゲームセット”の発声でゲームを終了させる。

- 選手をネット中央に集合させてから試合結果を告げ、試合を終了させる。

- 試合終了後、所定の用紙に競技の結果を記録する。

- サーバーの足がラインクロスしていないかを見る

- ドリブルを判定する

用語解説

正しくサーヒ゛スをする

- 主審のコール(プレーボール、カウント)後にしたサーヒ゛ス

- サービスエリアのベースラインを踏まずに且つ、仮想延長線を踏み外さずにサーヒ゛スをする。

- サービスエリアの仮想延長線の内側にバウンドしたボールを打球したサーヒ゛ス。

- 腰より低い高さで打球したサーヒ゛ス

- サーヒ゛スしたボールが通称ドボン(ネットとネットから1m離れた幅6.1mのサービスラインで囲まれた6.1m2のエリア)以外のサービスコートに着地したサーヒ゛ス。

サービスコートとは、「図1サーバーのサーヒ゛スポジション」で青色で塗りつぶしたコート。 - ボールが、サイドライン・センターライン・ベースラインに接して着地したサーヒ゛ス。

只、接して着地しているかどうか見極めるのは極めて困難なので、ボールの縦中心線がライン上にあるかないかでで見分ける方法が現実的か。

正しく返球する

- 返球したボールが相手側コートの両サイドラインとベースライン及びネットで囲むエリアに着地する返球。

- SR戦の時、返球したボールがサービス側コートに入る返球。

サービス側コートとは、「図1サーバーのサーヒ゛スポジション」で青色で塗りつぶしたコート。 - 返球した時に手を離れたラケットが相手側コートや他のコートに入ったり、壁などに当たらない返球

- 返球する時に、ラケットや体の一部ないしは、服・タオル・アクセサリー等身に着けているものがネットに触らずにできた返球。

- 返球したボールが支柱の外(コート外)をネットより高く通過して相手コートに入った返球。

- 返球したボールがネット、得点板、支柱に触れて相手コートに入った返球。ネットと一体化している支柱や得点板はネットとみなされて「ネットイン」になる。

- 返球する際にボールがラケットに一回しか触れずにできた返球。

2回以上触れた時やボールをラケットでホールドしている時は「ドリブル」になって失点する。 - パートナーのラケットに触れて打ったボールが相手側コートに入った時。

サーヒ゛スや返球したボールがゲーム継続の出来ない状況になること。色々な場面で失点になる

主審のコール後にサービスサイドを間違えてサービスした時には主審がコールする。失点になる。尚、主審がコールする前であればこの限りではなくてやり直しが出来る。

レシーブ側の選手がポジションを間違えてレシーブした時に、審判が気づいた時、あるいは、選手が気づいて審判に抗議してこれを審判が受理した時に「アウトレシーブサイドミス」とコールされる。

サーヒ゛スや返球したボールがゲーム継続可能な状況にあること。いわゆる、セーフのこと。

サーバーがサーヒ゛スを打った時の打点がサーバーの腰より高い行為。

主審の「ウエストオーバー」コールで失点する。

☆サーヒ゛スする時に腰が下がり気味になることに注意する。

サーヒ゛スしたボールや返球したボールがライン上に着地すること。セーフになる。

尚、ラインの縁付近に着地したボールがラインに接触しているかどうかを見極めるのは難しいので、便宜的に、ボールの縦中心線がラインに掛かっていればセーフと審判する方法もある。

ラケットや体の一部がネットを超えること。ネットに触れていなければ失点にはならない。

得点板に示されたの点数。主審はこの得点板の数字(得点)をコールする。

2ゲームマッチの時は1ゲーム目が終了した時。3ゲームマッチの時は1,2ゲームが終了した時に主審がコールする。

ゲーム終了して勝敗の決した時。主審がコールする。

言う、呼ぶ行為。通常、審判の使う「アウト」と主審の使う、「プレイボール」、「ポイント」、「サーバー」、「セーフ」、「ポイント読み上げ」、「チェンジコート」、「SR戦プレイボール」、「ゲームセット」等の言葉。

SR戦プレイボール

ゲームが5-5の引き分けになった時、審判はサーバーに向け手を挙げて「サーバーSR戦プレイボール」とコールする。

最初にサービスを行う側のコート。試合開始前に、主審はトスの後にサービスを選択した側に「サービスサイドXX,YYサンチーム」とコールする。

競技規則にもとずいて判断・審判・審査することを意味する。名詞の審判ではない

対戦相手のボールがワンバウンドすることなく直接体に当たること。当たった場所がコート内外に関わらない。即、当たった方の失点になる。

ゲームの継続時間が1分を超えると副審は”タイムオーバー"とコールする。副審がタイマーで計時する。

コートを入れ替わること

トス

- 1ゲーム目の開始時にジャンケンで勝った方がサーヒ゛ス権とレシーブ権をとるかの選択行為。

本来の語彙は、コインを放り上げ(トス)て出たコインの裏表で上記の二択をさせること。 - サーヒ゛スの時にボールを上方に放り上げる行為

ドリブル

打球時にボールがラケットに2回以上接触すること。あるいはラケットでボールを保持(ホールド)すること。

サーヒ゛スアンドレシーブ(Serve

& Receive)の事と解釈される。

サーバー側が正しいサーヒ゛スと返球を1回ずつ、レシーブ側が正しい返球を2回すれば「セーフ」とジャッジされて、サーヒ゛スは相手側に移る。そして、同じことを繰り返す。

ネットや支柱に体や身に着けた物又はラケットの一部が触れること。失点になる。

2ゲームで勝敗が決まらなかった時に勝敗を決めるために行う最終ゲーム。

試合を開始すること。試合開始前と試合中に主審は、副審のほうを向いて右手を上げながら「プレイボール」とコールする。

ゲームで獲得した得点。得点板に表示される。

正しく相手にボールを返球できなかった行為と、この行為にともなう失点。

サーヒ゛スボールがネット(支柱、得点板を含む)に接触して相手コートに正しく入った時にサーヒ゛スをやり直すこと。主審のコールにもとずく。

サーバーがサービス時にライン(ベースライン、仮想延長線)を踏むこと。失点する。

☆ ルールが不明な時や仔細を知りたい時は日本ミニテニス協会のルールブックを参照下さい。

☆ ルールが不明な時や仔細を知りたい時は日本ミニテニス協会のルールブックを参照下さい。

最初にレシーブを行う側のコート。試合開始前に、主審はトスの後にサービスを選択した側に「レシーブサイドAA,BBサンチーム」とコールする。

ネットを挟んで、ボールのやり取りをする行為。1分以上この状態が続くと「タイムオーバー」と主審にコールされる。