春日部郡東北部の味岡荘について

1.はじめに

味岡荘の始まりは、平安末期 尾張国知行主となった平氏一族 平忠盛頃でありましょうか。この荘園の荘域は、はっきりとはしていませ

んが、小牧・春日井市史等には、部分的に述べられています。

そして、西境を接する熊野荘(別名 六師荘)の初発の領家は、不明でありますが、嘉吉元(1441)年6月6日条によれば、万里小路大

納言家雑掌の申すには、尾張六師荘(別名 熊野荘)の領家に、代官職を直務していた織田氏被官人 坂井七郎右衛門入道が乱入し、

年貢を催促するに至ったという。この頃の領家は、万里小路大納言であったようです。

味岡荘は、実質初発は、平氏一門の者が雑務を遂行していたようです。

2.味岡荘の荘域

春日井市史・小牧市史共に、荘域は、不詳となっていますが、春日井市史には、{安政4年下原村諸記録留書によれば、「下原村の西方

に石塚あり、これが、篠木・味岡両荘の境と古くから伝承されていた。」という。また、伊多波刀神社境内社 津島神社棟札にも、「味岡庄田

楽邑」という記載もあり、時代を隔てて、熊野荘とも一部重複し、味美付近から大手・田楽付近までその荘域が及んでいたものとおもう。}と

記述されている。

同じく春日井市史 P.103には、「田楽の伊多波刀神社は、この辺りでは最も社格の高い由緒ある神社として、味岡庄17ヶ村の総産土

神として、毎年の祭礼には、この17ヶ村から神馬を献上していたという。江戸時代には、神社名が、八幡社となり、神宮寺が常念寺であり、

流鏑馬の神事が江戸時代末まで続いたという。明治になり、廃仏毀釈にて、神宮寺は、廃寺となり、現在は、藪地となっていて、往時を偲ぶ

ことさえ出来ない状況である。」という。八幡社は、明治になって再度 伊多波刀神社と名を改めたという。

所で、この17ヶ村とは、どの村々であったのかは、市史には記述されていないのが惜しい。

大胆な推測をすれば、現 本庄から南へ田楽、大手近くまでの領域ではなかろうか。

小牧市史にも、味岡荘についての記述はある。P.89には、江戸時代の地誌に、「春日井郡小針南・北外山、一ノ久田、小牧、岩崎、久保

一色、二重掘、文津、小松寺、本庄、間々、西ノ島、三渕の各村と河内屋新田の15ヶ村」と記されていたと記述してある。

こうした上記春日井市史・小牧市史等の記述を勘案すれば、味岡荘17ヶ村或いは、15ヶ村という村々の記述から、味岡本・新荘とは、「春日

井郡小針南・北外山、一ノ久田、小牧、岩崎、久保一色、二重掘、文津、小松寺、本庄、間々、西ノ島、三渕の各村と河内屋新田と田楽、上・下

末近辺を含む荘園であったのではなかろうか。所謂 東条と呼ばれし地域であったのではなかろうか。」味岡本・新荘は、本荘を現 小牧市本庄

とみなせば、新荘は、本荘の西寄りに存在していたのでありましょう。

しかし、味岡荘には、現 池ノ内は、含まれていないかのようです。現 本庄の東隣の地域なのですが・・・。鎌倉末期頃の林・阿賀良村の名寄

帳には、、池ノ内押領分とは記載されている。味岡荘側からの新開の地域であったのであろうか。江戸時代の村絵図には、大山川川南に、2ヶ所

の山神様があったようですが、既に撤去され、工場になっているようです。南迫間なる字名もあり、新規開発地の名残りを残している。或いは、本

庄に含まれた未開地であったのだろうか。

3.味岡荘の領家の推移

「味岡荘については、康和3(1101)年9月25日中宮職庁は、中宮大進 平時範をして、中宮御領尾張味岡荘の雑務を執行させたとあるのが、

史料の初見」(春日井市史 P131 参照)であるという。これは、堀河天皇(後三条天皇の皇子)の中宮(堀河天皇の2番目の皇后の呼称)で堀

河天皇の祖母である三条天皇の皇女(陽明門院)の猶子{他人の子供を自分の子として親子関係を結ぶこと。ただし、養子とは違い、子供の姓

は変わらないなど親子関係の結びつきが弱く擬制的な側面(その子の後見人となる)の関係}となった篤子内親王の所領であるようです。」

*

篤子内親王は、堀河天皇の中宮(1093〜1107年) 永久2(1114)年 没

延久の荘園整理令を行った御三条天皇は、父。母は、藤原茂

子。母 藤原茂子は、藤原 能信の養女(妻祉子の兄である藤原公成の娘)。藤原

能信は、平安時代中期の公卿。摂政太政大臣・藤原道長

の

四男。延久4年12月(1073年1月)に茂子所生の皇子である白河天皇が即位した。白河天皇は能信のことを必ず大夫殿と尊称したとされ、延久5

年(1073年)には能信に正一位・太政大臣の官位を贈っている。藤原

能信は、唯一の後三条天皇の後見人であり、道長の兄弟とは、異母弟の

関係であり、藤原本流とは一線を画していた人物とか。*

さて、新訂増補 国史大系 29上 朝野群載 吉川弘文館 昭和39年版 P.98〜99の史料を全文抜粋すれば、

「補諸宮御庄司 中宮

庁下 味岡御庄司

可令平時範朝臣執行御庄雑務事

右可令件人執行御庄雑務之状、依大夫宣所仰如件。庄宣承知依宣行之、故下。

康和三年九月廿五日 権少属兼左京属中原

亮源朝臣 備中守兼権大進藤原朝臣

権亮頭左馬頭源朝臣

防鴨河使左中弁兼大進因幡守平朝臣

権大進藤原朝臣

権大進源朝臣

少進藤原朝臣

権少進源朝臣

大属惟宗朝臣」

であり、平時範朝臣は、どこにも中宮大進とは、記載されていませんが、推測からの記述でありましょうか。

*

「依大夫宣所仰如件」内の大夫とは、藤原能信とも読み取れる。*

元弘2(1332)年に報恩寺へ、後宇多天皇の皇女 祟明門院は、味岡本荘を割いて、母 永嘉門院の為に建てた同寺へ、寄進したという。こ

れが、味岡新荘の始まりであるという。暦応3(1340)年には、僧良悦は、従来の万寿寺と報恩寺を合併し、万寿寺とし、味岡新荘の領家とした。

*

万寿寺について

「万寿寺の起源は、平安時代後期、白河上皇が六条内裏に建てた六条御堂にさかのぼる。『京城万寿禅寺記』などによると、白河天皇の皇

女である郁芳門院(媞子内親王)が永長元年(1096年)に数え年21歳で亡くなり、それを悲しんだ天皇が皇女の菩提のために六条御堂を建て

た。」とか。詳しくは、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%AF%BF%E5%AF%BA 最終更新

2017年5月27日 (土)

02:35 参照。

*

報恩寺について、

「万寿寺中之町より万寿寺町を経て、朝妻町に至る東西二町、南北二町の広大な地域で、京都五山の第五位に列した巨刹であった。

永長2年(1097)白河上皇は皇女郁芳門院の故宮を精舎に改め、血書の願文を納めて厚く弔い、これを六条御堂と称した。その後、正嘉

年間(1257〜59)十地上人覚空が弟子慈一上人宝覚とともに、浄土宗を修めていたが、禅を学び万寿禅寺と改称して弘長元年(1261)こ

れを開いた。

文永10年(1273)火を発して堂宇焼失し、元弘2年(1332)紹臨が五条樋ノ口の地に喜捨を受けて報恩精舎を建立して地蔵尊を奉安し、

暦応3年(1340)良悦が万寿寺と報恩寺とを合して一寺とした。」(http://zi-net.co.jp/yurin/yurin_shiseki.htm

より抜粋)*

康正2(1456)年 上杉礼部なる者が、東国の上杉一族を助ける為の資金集めに、味岡新荘に押し入り、一時横取したようであるが、荘民等

であろう者達が、弓矢を雨霰の如く放ち、軍声を上げたので、礼部は、気が動転して自殺を図るが、左右の者が止めようとすると、切りつけ殺し

てしまう事となり、従軍の士は、この状態をみて、四散。礼部も、味岡新荘を棄てて退去したという。

その年の造内裏段銭並国役引き付けによれば、8貫260文は、「万寿院領尾州味岡新庄段銭」と記載されていたという。同じく5貫80文は、「

嵯峨大雄寺尾州味岡段銭」と記載されていたようで、味岡本荘は、康正2(1456)年 15世紀中頃には、嵯峨大雄寺領であった事が知られる。

以上の経緯を考慮すれば、万寿寺・嵯峨大雄寺共に領家職の寄進であり、本家職は、代々皇室領として連綿と受け継がれていたのではなか

ろうか。その発端は、康和3(1101)年9月25日中宮職に行き着くのでありましょう。

4.平安末期頃の味岡荘について

康和3(1101)年9月25日中宮庁は、平時範をして、中宮御領尾張味岡荘の雑務を執行させたとあるのが史料の所見かと。その執行依頼者

は、大夫と呼ばれし者のようで、この大夫は、或いは藤原能信の可能性が高いのではなかろうか。

この頃の尾張国司の代行は、目代 藤原季兼(南家)カであり、先代の国司は、藤原忠教(1090〜1099年在任)既に尾張国には、康和3(1101)

年9月25日以前には、味岡荘は、立荘手続きがされていた事になりましょうか。しかも皇室に関わる荘園の立荘として。いったい寄進を推進した

者は、誰でありましょうか。

味岡荘は、春日部郡内の荘園とすれば、この当時の春日部郡司と尾張国目代(藤原季兼)或いはその先代の国司が関わっていたと推測でき

ましょうか。郡司は、尾張氏であったのか、橘氏であったのであろうか。やはりこの当時は、尾張国目代との関わりから春日部郡司は、尾張氏の

可能性が高いと思われますが・・・。しかし、康治2(1143)年安食荘田畠検注状案には、巳年(永久元年 1113年カ)?には、郡司領が、二宮(

大縣社)に寄進されており、この郡司領は、橘 朝臣なる人物の私領とみなされるようです。橘朝臣は、巳年?以前に当地の再開発に乗り出して

いた事になりましょう。この橘 朝臣は、尾張国司 橘 俊綱(1040〜1043年 在任)と関わる一族であれば、この在任中・以後に安食荘(その当時

国衙領カ)の再開発に乗り出した可能性を推測致します。

*

12世紀初頭頃(私は、永久元年 1113年であろうと推測しておりますが・・。)尾張国内で大洪水が起こり、国衙に関わる田・畑等が自然災

害により壊滅的な打撃を蒙ったと推測します。その当時の大河川{庄内川・五条川(木曽派流のひとつか)及びその支流}流域でありましょう。

それが引き金になり、尾張氏一族の力は庄内川以北で急速に衰退したと思われます。「開発主の権利は、荒地になって3年乃至5年経過した

場合、消滅。再度再開発した者に私領としての権利は移っていたと推測します。」(下記 論文 大阪教育大学歴史学研究室 「作手の特質」

https://ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/1605/1/rekisikenkyu15_p61-78.pdf 参照)

おそらく巳年?以前にも大洪水は、起こった可能性もあるようです。それは、それ以前の尾張国司 大江匡ひらの長保4〔1002〕年・寛弘元(

1004)年に於ける熱田社 願文からも推測出来ましょう。*

そして、新修名古屋市史 第1巻 P.692〜693の「伊勢平氏諸流の伊勢湾沿岸乃至伊勢湾に注ぐ大河流域沿いへの進出」についての記述

尾張国内でも、富田荘(康和5年 1103年)・海西郡大成荘(承保2年 1075年)・東寺領を舞台に隣接するいち江荘の相論(長治3年 1106

年)・味岡荘(康和3年 1101年)等々の平氏一族の在地での雑務の掌握。市史に於いても「これらの地域は、かって古代に開発が行われた形

跡があり、きびしい自然条件と当時の技術的な限界という制約のもとで一旦荒廃していた公領を、再開発したものと推定される。在地勢力と結ん

だこうした大規模な公領の再開発に、国司としての権限を握っていた摂関家が新たな意欲を示した結果が散在型荘園に代わる一円型荘園の誕

生となったとみることができよう。この動きを白河院政の圧力に抗してその立場を固め、経済的基盤をこれらの荘園に移していく過程のひとつの

現れではないかと網野善彦氏は指摘している。」と。

11世紀末〜12世紀初頭頃の尾張国では、藤原摂関家が、国司任命権者たりえた事で一円荘園化が促進されたのであろう。そして、平氏一門

は、皇室内の王臣家の家司的職(例えば 中宮御庄司 右大臣家符下司職)として、一円荘園の現地雑務を把握していく事で、尾張国内に基盤を

築いていったとも取れそうです。その端緒が、味岡荘であった可能性が高いのではなかろうか。

味岡荘は、皇室領ではありますが、藤原摂関家が関わった荘園として把握出来るのではないかと。

とすれば、尾張国司 藤原忠教(1090〜1099年 在任) 丹羽郡郡司(兼春日部郡司カ)橘 恒遠( 1088〜1104年 在任)等の共謀で味岡荘は、

立荘された可能性はないのであろうか。次代の国司代は、尾張氏と密接な藤原季兼(目代)が赴任(1101年前後カ)。橘氏の権益を保持する為の

味岡荘立荘であったとも取れそうであります。 その後、「味岡荘内の小松寺地区に、平清盛の長男

重盛は、寂れていた寺院を再建、後 重盛

(小松殿・小松内大臣とも呼称)の呼称を取って小松寺と言われるようになったとか。承久の乱(1221年)で、その寺は、消失し、その後、再度再

建されていったようです。」( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%9D%BE%E5%AF%BA_(%E5%B0%8F%E7%89%A7%E5%B8%82

最終更新

2016

年12月12日 (月) 09:40

より引用)

尚 小牧市の小松寺に関する記述が、一部右記 HP上にある。http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/23914/KJ00005096815.pdf

参照)

*

藤原能通(尾張国目代となった藤原季兼の父)は、長元年間 但馬国司カ その頃起こった事件

関白頼通邸放言事件

長元元年(1028) (『小右記』の記事による)

・7月24 日夜、関白藤原頼通邸門外で雑人10

人余が但馬国司の苛政を大声で訴えた。尋問しようとするとみな逃げてしまったという。

→藤原実資の感想・・諸国の百姓が公門で国事を訴えることは古今の例だが、夜間に放言して訴えた例はない。但馬国の苛政について

も耳にしたことがなく、敵対するものが夜陰に紛れてうってでた行為で、とりあう必要はない。

・その後も放言は続いた。

・7

月26

日、放言は橘俊孝だったことが判明する。

但馬国司の在京中に、俊孝が但馬に下向し、「不善」を行い「濫吹」した。但馬国司が国にもどって関係者を譴責した。これに対して憤慨

した俊孝が今回の行為にうってでたという。藤原南家と橘家との確執でありましょうか。*

<参考>

< 10〜12世紀頃の 尾張国司・丹羽郡司の流れ >

990〜994カ

良峰季光

974 975〜 985〜988 989 993・1001・1009 1008 1012 1016 1040〜1043

国司 藤原連貞藤原永頼 藤原元命藤原文信 大江匡ひら 藤原中清 藤原知光 橘経国 橘 俊綱(藤原頼通の次男)

郡司 (椋橋)美並

椋橋頼利 (空白4年)良峰松材 (空白7年) 海(部カ)宿禰某 椋橋宿禰惟清

926〜955

955〜969 973〜989

996〜? 1031〜?

*

元命朝臣の尾張国国司罷免について述べてみえるインターネット上のHPもあるようです。その一節を抜粋すれば、(朝廷が例外的に告発

者の言い分を聞き入れたのが「尾張国郡司百姓等解」の事例です。悪徳受領国司の不正行為を問題視したのではなく、尾張守藤原元命は

権力闘争上の都合(中級貴族の要職からの排除が目的)で、「尾張国郡司百姓等解」という告発を口実として罷免したのでした。)とか。事実

確認をしておりませんが・・・。*

更に元命の後任として任命された「藤原文信は、かって鎮西において安部正国の父母兄弟姉妹を抹殺したようで、(まさに江戸の仇を何とや

ら・・筆者注)殺された一族の恨みを正国が、参詣のおり襲撃し、傷を負わせた。」(新修名古屋市史 第1巻 P.666 参照)とか。その当時の

受領層は、非法な事をしないと任務を全うできない状況下にあった一例でありましょう。

確かに「この当時の畿内国家は、受領からの上納が、本意であり、諸国での受領の行為には、目を瞑っていた可能性が高い。」(坂本賞三

著「日本王朝国家体制論」東京大学出版会 1972年版参照)一方受領は、自国の不平分子(地方の豪族カ)一掃に不善の輩カしていた可能性

を私は、指摘したい。他方、東国では、「郡司百姓等解」などせず、直接の武力蜂起を起こしていた事は、史実であります。*

1090〜1099

1101年前後カ

〜1169

国司 藤原忠教 藤原季兼(目代) 平 忠盛 藤原成親(平重盛の義兄)

郡司 橘恒遠 (立木田?)兼季 立木田季高

立木田高義 立木田高光

1088〜1104 1109〜1123

1123〜1137

1137〜1171 1171〜1216

春日部郡司カ

(橘 朝臣)

1143

* 藤原忠教は、藤原道長の子(頼道)の六男(藤原師実)の五男。

尾張国富田荘立荘にも関わっている。「富田荘の下司職には、大膳少進 平季政

が補されている。」 (国史大系 29上 朝野群載 P.186 参照)

*

味岡荘も、庄内川支流大山川に沿って再開発された所でありましょう。永久元(1113)年?に大洪水で、田等は壊滅的な打撃を蒙った可能性を

推測しますが、それ以前にも起こった可能性は、ありましょう。

その再開発に乗り出したのが、在地の橘氏系の一族であれば、春日部郡域野田・篠木・野口諸村も橘氏一族の再開発地であったのでしょう。そ

のように上村氏は、橘氏一族であろうと推測されている。とすれば、丹羽郡を本拠にして、更に南隣の春日部郡へも進出していたのは、11世紀中

頃まで遡りましょうか。

*

「 野田郷(春日井市)、林村(小牧市)、阿賀良村をも合わせた 範俊開発 地域の広がりとその地理的状況、国司 平忠盛と郡司との主導のも

とに一円立荘された篠木荘の経緯を勘案するならば、春日部郡東北部一帯の開発領主とは、天養元(1144)年当時の郡司 橘氏一族とみるの

が自然であろう。」( 講座 日本荘園史 5 P.359 上村喜久子氏論文 参照 )。

蛇足にはなりましょうが、橘氏再開発地でありましょう春日部郡東北部の野口・大山の山中に西の比叡山延暦寺に匹敵する東の「大山寺を再興

されたのが、叡山 法勝寺 住職 玄海上人であり、永久年中(1113〜1117年)のことであり、この大山寺を大山正峰寺と改称された。」云々と

あります。{江岩寺(大山廃寺近くにある寺)に伝わる的叟著 「大山寺縁起」( 寛文8年 ) 参照}

或いは玄海上人の招聘、大山寺を支援していたのは、橘氏一族とも推測できましょうか。年代的には一致しておりますから。*

味岡荘は、篠木荘(天養元年 1144年)よりも早く荘園化されたと思われます。この味岡荘の北側に連なる低い山並みには、6末・7世紀頃には、

遅ればせながら古墳を造営した集団がいたという。

今では、開発の嵐に飲み込まれそうした古墳群は、跡形も無く消失したという。(古老の話)

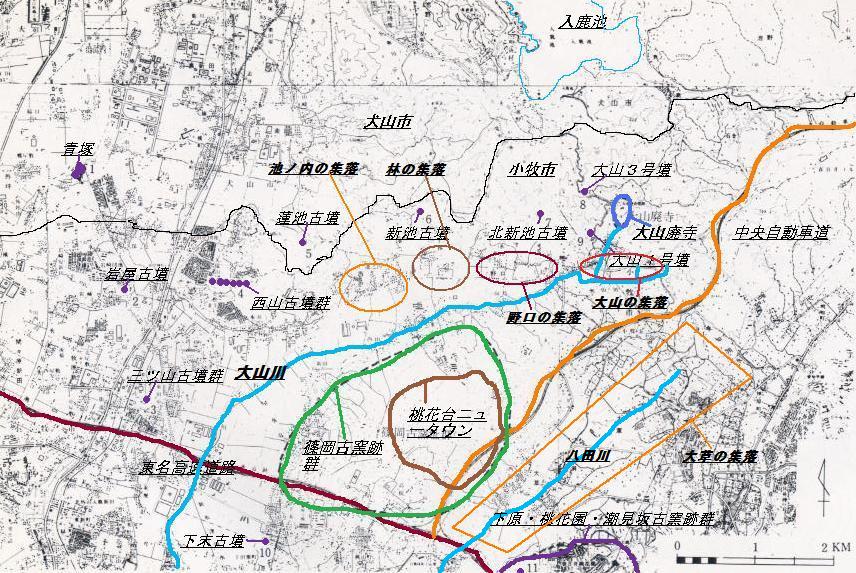

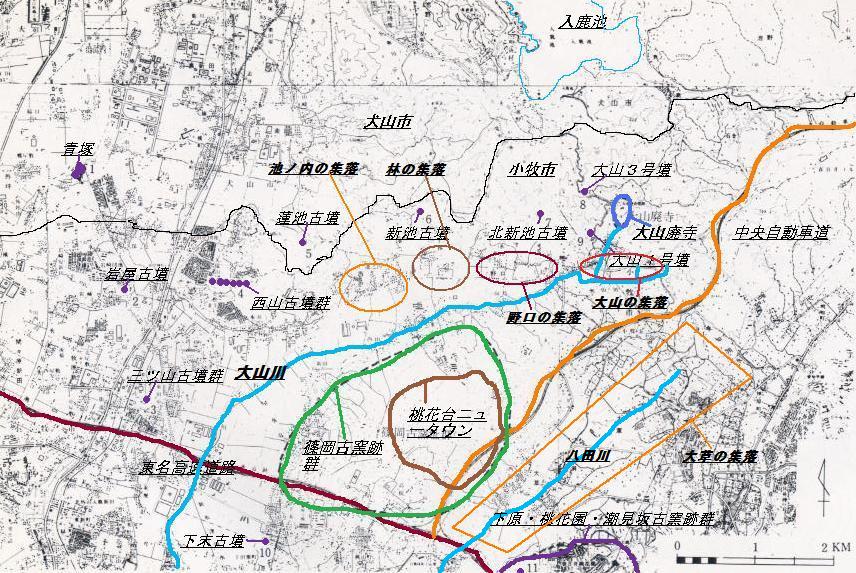

< 参考 >

大山川 上・源流域に於ける古墳の位置を示す地図 ( http://book.geocities.jp/ysk1988tnk/ooyama/4matome1.html

内にあります。)

*

現在は、青塚・岩屋古墳・西山古墳群・三ツ山古墳群横を木曽川の水を水源とする木津用水が南北に流下

していますが、豊臣末期徳川初期に木曽川に連続堤が築かれ、それ以前の木曽派流は、水源を無くし、低地は、

以前の姿では無くなってしまったと推測されます。その用水路は、かっての一派流流下跡に築造された可能性は

無いのだろうか。古墳造営時の一派流は、流れが穏やかであったかも知れない。*

*

尾張尾北古窯に於ける瓦陶兼業窯は、知られているだけでは、この篠岡窯4基(上末1ヶ所・大草3ヶ所)のみ

である。尾北(篠岡)瓦陶兼業窯は、7世紀末に操業を開始し、古代寺院の建立が一段落する8世紀初頭

には、衰

微しているとか。それでも、その後多くの尾北(篠岡)陶業窯は、在地の需要に応ずる生産をしていったようですが、

平安末期には、終焉したとか。

大草地域で創業された3ヶ所の瓦陶兼業窯は、下末に近い窯であり、下原古窯にも近く、下原工人の系譜かと推

測できそうですが・・。操業間隔が100年間程(中途中断時期がありますが・・筆者注)、そこからの工人であった可能

性はどうでありましょうか。

下末地区で突然瓦陶兼業窯として操業を開始したようです。この末地区は、平安末期 伊勢神宮領 末御厨となっ

ています。美濃国(現 多治見市)の伊勢神宮領池田御厨では、平安末期以降の古い窯跡が発見されていることか

らここの工人の移動は考えられないのであろうか。

詳しくは、拙稿 古代に於ける 尾張北部地域の窯業地帯についての覚書 を参照下さい。

平成28(2016)年10月29日 脱稿

平成29(2017)年7月12日 一部加筆

平成29(2017)年7月23日 一部訂正加筆

平成29(2017)年11月18日一部加筆