海軍砲術学校

私には、この学校のことを解説するだけの知識も力量もありません。そこで、ここでは過去に買い求めた「海軍砲術史」の抜粋と、自分で調べてわかったことを書き加え、そのあとに祖父、音治の関連のものを示すこととします。

「海軍砲術史」(昭和50年1月31日発行)より抜粋

p223

<1.海軍砲術学校の任務 (2) 大正7年(1918年)8月海軍砲術学校条例は廃止され、海軍砲術学校令(勅令321号)が制定された。同学校令は海軍砲術学校は海軍将校、兵曹長、上等兵曹及び海軍特修兵となるべき海軍下士卒に対し、これに必要な砲術を教育するところとし、また海軍に必要な砲術の研究を行うことを規定している。 >

p186

明治14年(1881)10月 練習艦浅間を砲術教育に充てる

明治26年(1893)12月 砲術練習所となる

明治40年(1907)4月 海軍砲術学校となる

昭和16年(1941)6月 横須賀海軍砲術学校と改称

館山海軍砲術学校が新設される

昭和20年(1945)4月 館山海軍砲術学校は横須賀海軍砲術学校分校と改称

「世界制覇 上 *戦艦大和の技術遺産*」(前間孝則 2000年4月25日発行)より抜粋

p95

< 造船官とは、大学あるいは高等専門学校で造船学を専攻し、海軍造船学生の資格を

とった技術科士官のことである。1937年(昭和12年)から短期現役技術科士官制度

が実施され、これらの技術者も含まれることになった。彼らは学校を卒業したあと、海

軍砲術学校で軍人としての一般常識を学んだのち、工場実習や艦隊実習を経て中尉

に任官した。 >

「この道 茂在寅男(東京商船大名誉教授)」(中日新聞 夕刊 6月16日 )より抜粋 肝心の年は失念

<昭和八(1933)年四月、東京越中島の東京高等商船学校における新生活がスタートし

た。

…略…

入学後三年間、つまり六学期生までは座学(通常の授業)を受け、それを終えると半年間、全員が横須賀の海軍砲術学校で海軍予備士官になるための軍事教育を受ける。続いて航海科は練習船に乗り、一年間の帆走訓練。その後バラバラに各海運会社に派遣され、アプレンティスオフィサー(商船士官になる実習生)として、一年間商船に乗組むという方式が取られた。>

この記述からもわかるとおり、砲術学校というのは、軍人だけを育成するのではなく、軍に関係がある職業の人にも、「軍人としての一般教養」を教えた学校でもあるということがわかります。造船官や商船士官が、なぜ砲術学校なのか? 興味は尽きません。この一般教養が、いったいどういうものかを調べてみると面白いことがわかってくるかもしれませんね。

***************************************************************************

祖父、富中音治の遺品

「卒業記念 昭和八年十月 海軍砲術学校 第七十期 普通科 砲術練習生 第十六分隊」

原籍名簿

<教員 一等兵曹 赤松 時次

時次

〃 富中音治

〃 森脇五三

〃 藤元悦次

二等兵曹 櫻井益雄

〃 野岸流槌郎

〃 藤津守

〃 菅野惣治

一等兵曹 若杉寅三郎 >

海軍砲術学校 表 紙

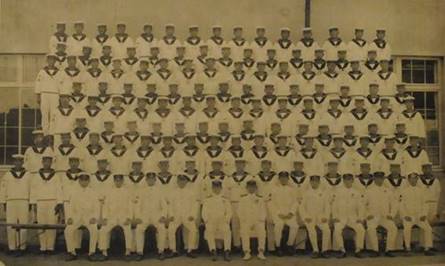

祖父音治と担当生徒 総 員

祖父、音治が、この海軍砲術学校で教員をしていたことがわかります。履歴書から推測すると、同じような卒業記念のアルバムがもっとあってもよいのではないかと思うのですが、どうでしょうか。もし、砲術学校に在校するのが2~3年というのなら、アルバムが一冊というのも紊得できるのですが、私的なアルバムには砲術学校の教員のときと思われる写真が他にも何枚かあるのです。しかも、それらはこの卒業記念のアルバムの写真よりも後ではないかと思われるフシがあるのです。なぜなら、それらの写真では、どうも勲章らしきものを幾つかつけているからです。しかし、わが家にあるのはこの一冊のみでした。親戚の者がもっているのでしょうか。

いずれにしても、海軍砲術学校について全く知識がないので、推測の域をでません。もっと調べてみる必要があると思っています。

話は変わって、この学校で教えていた内容が、簡単にではありますがこのアルバムの他のページに出ていました。

・五月二十七日海軍記念日校内に於る模擬戦

・教務 其ノ一 ~ 其ノ八

・陸戦野外教練 其ノ一 ~ 其ノ四

・陸戦野外教練・中隊攻撃敵情偵察・突撃実施・敵前上陸

・辻堂演習 其ノ一 ~ 其ノ二

・野比移動訓育 其ノ一福引、其ノ二網引、其ノ三・其ノ四西瓜取

・教務 其ノ九

・鎌倉八幡宮参拝

教務其ノ六 教務其ノ五

陸戦野外教練其ノ一 辻堂演習其一

祖父、音治がこの年?に担当していた生徒?は、写真で見ると15人いたことがわかります。武器のことは私には詳しくはわかりませんが、写真を見ると、銃をかついでいたり、大砲の弾込めをしていたり、機銃や銃を実戦さながらに撃っていたりして、かなり厳しい訓練がなされていたことが想像できます。(それに混じって地引き網のようなものを引いていたり、海の中で西瓜をとっているレクレーションのようなものもありますが。)祖父がこういうことを担っていたんだと思うと、誇りに感じると同時に、何やら上思議な感じもします。